No es común asociar la memoria del filósofo Ludwig Witgentstein con la inmensa fortuna de su padre, judío converso, o con los brillos del imperio austrohúngaro, Klimt, Freud. O con series de suicidios familiares, trincheras de la Primera Guerra, brazos amputados. Menos aun con un final dictado por la Gran Depresión y Adolph Hitler.

A sus hijas las pintó Gustav Klimt y las trató de sus dolencias psíquicas Sigmund Freud, mientras la familia se codeaba con músicos como Mahler y Richard Strauss. Y sus hijos, cuando no eligieron el suicidio, se transformaron en celebridades del siglo XX: uno por ser un pianista manco para el que Maurice Ravel compuso su célebre Concierto para la mano izquierda, el otro por ser nada más y nada menos que Ludwig Wittgenstein, uno de los más alucinantes y herméticos filósofos del siglo XX. Un extraordinario libro del escritor inglés Alexander Waugh (Lumen, 2009) saca a la luz los entretelones de una familia cuya historia atraviesa el siglo que cambió para siempre el rostro del mundo.

El padre, Karl Wittgenstein, resumía sobre sus espaldas la historia del Imperio austro-húngaro en el seno del cual había forjado su fortuna. Judío converso, patricio autoritario, amante del arte, melómano rabioso y hábil para los negocios, coció su fortuna vendiéndole rieles de ferrocarril al zar de Rusia Nicolás II, llevando sus riesgos comerciales al límite hasta el punto de ofrecer las mercancías antes de saber si las iba a poder fabricar. Nacido en 1847, vivió toda su vida bajo el reinado del emperador Francisco José I, el último monarca de la dinastía de los Habsburgo y murió en 1913, un año antes de que el Imperio entrara en la I Guerra Mundial de la que saldría derrotado y deshecho.

Margaret Stonborough-Wittgenstein retratada por Gustav Klimt, 1905. Los años de esplendor.

Pero para entender el mundo en el que Karl crió a sus nueve hijos es necesario esbozar un retrato de la Viena de aquellos años en los que la capital de Austria era también la capital cultural de Occidente. Dinámica y sucia, como la describía la popular guía turística de 1902 de María Hornor Lansdale, en ella convivían los mil pueblos del fragmentario imperio (serbios, croatas, montenegrinos, húngaros, rumanos, búlgaros) y los mejores talentos de la época. La ciudad que había visto crecer a Mozart se permitía el lujo de contener en sus calles y avenidas a escritores de la talla de Robert Musil o Stefan Zweig, junto a músicos como Brahms, Strauss o Gustav Mahler, todos asiduos de las veladas musicales que los Wittgenstein organizaban en su espléndido palacio dentro del que habían mandado a construir una de las mejores salas musicales privadas de la ciudad.

Pero mientras Sigmund Freud elaboraba sus teorías psicoanalíticas y el vanguardista Gustav Klimt pintaba con furor erótico las damas de la alta sociedad, la capital austrohúngara era también el epicentro de un mundo a punto de desmoronarse.

Una saga embarazosa de suicidios

El emperador Francisco José llevaba medio siglo en el trono (llegó a ser el monarca de Europa que más años sostuvo la corona sobre su cabeza) y no tenía herederos directos, por lo que su sucesión representaba un auténtico dolor de cabeza. Su hermano Maximiliano había sido fusilado en México después de su patética proclamación como emperador del país apoyado por los franceses, su cuñada había enloquecido, su esposa (la célebre emperatriz Sisí) fue asesinada en Ginebra, y su único hijo, el príncipe Rudolf, se pegó un tiro en un suicido pactado con su mujer, por lo que no le quedó otra opción que nombrar heredero al antipático Francisco Fernando, su sobrino.

A los Wittgenstein también los había visitado la tragedia desde temprano. Su hija Dora había muerto con apenas unos meses en 1876, el primogénito Johannes desapareció misteriosamente en 1902 con apenas 25 años de edad, su hijo Rudolf se suicidó en Berlín en 1904, al parecer por la enorme culpa que le generaba su latente homosexualidad y el rebelde Konrad terminó pegándose también un tiro al final de la I Guerra Mundial antes de ser atrapado por los italianos en octubre de 1918. Los únicos varones sobrevivientes, Ludwig y Paul habrían de vivir con el fantasma del suicidio toda su vida. Las mujeres acabarían solteras, como le sucedió a Hermine, la hermana mayor, o sentadas en el sillón de Freud, como le ocurrió a Gretl, a quien Klimt había pintado en su juventud cuando todavía era una belleza.

En 1913, mientras papá Karl agonizaba consumido por un cáncer de garganta, Viena y el imperio sienten que todo está a punto de volar por los aires. Los intelectuales lo desean y así lo manifiestan en sus obras y la gente común también parece estar harta de los fastos imperiales y la sensación de vacío que se había instalado en la vida cotidiana. “Mantengo la esperanza de que se produzca una erupción de una vez por todas” escribe Ludwig desde Londres, donde se ha desplazado a estudiar filosofía como discípulo del célebre Bertrand Russell “de manera que pueda convertirme en una persona diferente”. Su hermano Paul, que deberá esperar a la muerte de Karl para poder debutar finalmente como pianista eludiendo el destino prefigurado de hombre de negocios que su progenitor le había reservado, también espera un acontecimiento que le de sentido a su vida.

Parte de la familia, sonriendo en un balcón.

El 28 de junio de 1914 el estallido que todos esperaban llegó. Un estudiante nacionalista serbio, Gavrilo Princip, asesinó a balazos en Sarajevo al heredero Francisco Fernando y su mujer Sofía. La primera Gran Guerra de la humanidad estaba a punto de comenzar.

Guerra, ruina y fama

El libro de Alexander Waugh se lee como si fuera una novela. Pronto la tragedia de los Wittgenstein comienza a entrelazarse con la gran tragedia del siglo XX. Con Austria en guerra, Paul y Ludwig deciden alistarse en el ejército, como fieles exponentes de una época en la que los ricos aún peleaban en los frentes de batalla. En ese momento culminante de su poderío la fortuna de la familia era una de las mayores del mundo.

A Paul lo destinan al frente del este, a pelear con los rusos. En una de sus primeras misiones es herido de gravedad en el brazo derecho. Los médicos deciden extirpárselo y cuando se encuentran en medio de la operación los rusos ocupan la ciudad y lo toman prisionero. Con los colgajos de la herida aún sin cerrar, el pianista pródigo que hace menos de un año ha encandilado a Viena en su debut es llevado de un hospital a otro por toda Rusia, ya que el corrupto sistema sanitario del zar Nicolás II paga a cada centro por la cantidad de heridos que atiende, razón por la cual los nosocomios se pasan los enfermos de ciudad en ciudad para recibir más dinero. Paul viaja en vagones atestados de prisioneros enfermos que en más de una ocasión llegan muertos a su destino. Cuando deja de ser considerado un enfermo lo trasladan a Siberia, a la misma prisión donde años atrás estuvo prisionero el escritor Fiódor Dostoievsky.

Mientras su familia teme que la prisión lo incline hacia el suicidio, la eterna maldición, Paul se aferra a la música y practica con su mano izquierda en cajas de cartón a las que pinta teclas, logrando entretener a los desahuciados prisioneros con su repiqueteo. En 1916, luego de un largo proceso, se lo incluye en un canje de prisioneros y retorna a Viena. A pesar de que los rusos le han advertido de que si vuelve a pelear y cae prisionero nuevamente lo condenarán a muerte, Paul vuelve al ejército unos meses después. Cuando la guerra se acerca a su fin, y cada vez está más claro que el Imperio será derrotado, el que cae prisionero es Ludwig en el frente italiano, mientras su otro hermano Konrad prefiere el suicidio a sufrir el destino que la guerra ha deparado a los varones de la familia. Cuando la contienda acaba la familia Wittgenstein se encuentra con que ha perdido un hijo, el otro ha quedado discapacitado y su fortuna se ha visto reducida a la mitad, consumida por la inflación y afectada por el desastre del imperio.

Ludwig mientras tanto ha aprovechado la guerra para escribir y ese cúmulo de reflexiones que intercambia con su amigo Bertrand Russell terminará por transformarse en 1921 en el célebre Tractatus Logico-Philosophicus, su obra maestra y que estará destinado a tener una gran influencia en toda la filosofía del siglo XX. El libro abre la puerta a la llamada “filosofía del lenguaje” y tuvo una enorme influencia en el positivismo lógico y en el desarrollo posterior de la filosofía analítica, una de las grandes escuelas de pensamiento del siglo. Aunque Ludwig murió convencido de que no se lo había sabido interpretar, ya que según él el libro debería leerse como un texto ético. Su segunda obra, Investigaciones Filosóficas, publicada luego de la muerte del filósofo en 1953, se adentra en los problemas de la semántica y las cuestiones conceptuales en torno al uso del lenguaje. Su influencia aún puede rastrearse en nuestros días y su significado es aún objeto de discusión, como toda la obra de Wittgenstein.

Su pensamiento radical lleva a Ludwig a rechazar su parte en la herencia del padre. Los hermanos se escandalizan, pero cuando llega la crisis de 1930 ellos también se encuentran con que han invertido gran parte de su herencia en bonos de Wall Street y ven con impotencia como la otrora poderosa fortuna se les esfuma entre las manos.

Paul mientras tanto comienza a gastar su herencia encargando obras a reconocidos compositores del momento, como Maurice Ravel y el vanguardista Sergei Prokofiev, para que escriban obras que puedan ser interpretadas sólo con la mano izquierda. La calidad de las partituras y su destreza técnica, unido a la fascinación que despierta el pianista manco sobre el escenario, lo convierte rápidamente en una celebridad internacional. La obra hermética de su hermano filósofo también gana adeptos y cuando los hermanos Wittgenstein se encuentran en la cumbre de su fama un antiguo compañero de pupitre de Ludwig llega al poder en Alemania: Adolf Hitler.

1933. Hola, soy Adolph

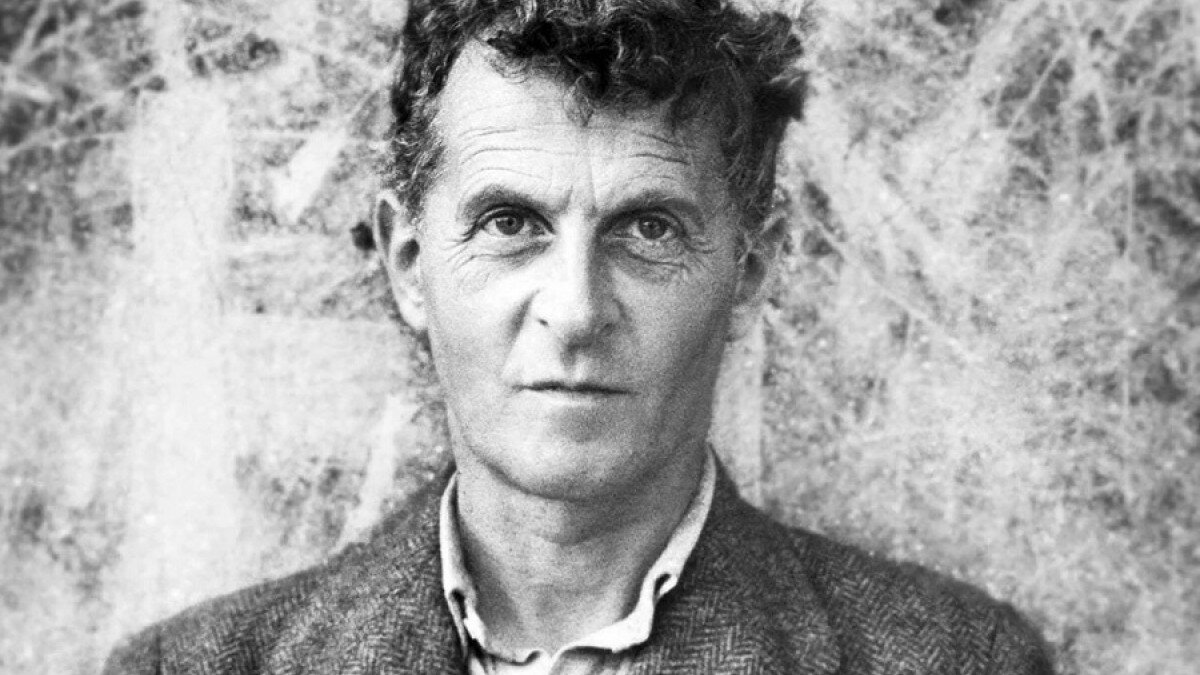

El filósofo de la familia ya de adulto crecido. Pelos revueltos, patas de gallo.

La llegada de los nazis al poder en Alemania no fue percibida por los hermanos Wittgenstein como una gran amenaza en un comienzo. Ludwig se decía de izquierdas, pero en realidad su filosofía era abstracta y centrada en el lenguaje. Suya es la famosa frase “De todo lo que no se puede hablar es mejor callar”. Mientras que Paul era un derechista acérrimo que llegó incluso a financiar la versión austríaca del nazismo. Las mujeres, a excepción de Gretl – que se codeaba con la diplomacia de media Europa – permanecían ajenas al devenir político de su tiempo.

Cuando Adolf Hitler decide anexarse Austria en 1938 la familia comienza a tener problemas inesperados. Como todos habían sido educados en la fe católica casi habían olvidado los orígenes judíos de papá Karl, un detalle que no pasó desapercibido para las nuevas autoridades nazis. Con las arcas del Tercer Reich ávidas de dinero para fabricar armas, Alemania comienza a requisar las grandes fortunas de origen judío y les exige que retornen sus inversiones en el extranjero a cambio de una cierta inmunidad.

Ante la nueva situación, Ludwig decide permanecer en Londres y Paul abandona el país clandestinamente ya que no se le permite realizar conciertos ni dar clases. Las hermanas son encarceladas un breve tiempo por los nazis hasta forzar a la familia a que regrese su fortuna depositada en el exterior. Es el golpe de gracia al poderío de los Wittgenstein. La disputa por el retorno del dinero hará estallar también la relación de los hermanos entre sí, una relación que no volverá a restituirse. Los restos de una de las grandes fortunas europeas de principio de siglo, los valores que se habían salvado del crack de 1929, terminan de esa forma en manos de Adolf Hitler.

Cuando la contienda bélica culmina la estrella de Paul comienza a apagarse. Refugiado en Nueva York, su técnica con el piano se debilita, mientras la obra filosófica de su hermano va ganando celebridad. Finalmente, el único Wittgenstein a quien el mundo recordará será al raro filósofo, que morirá en Cambridge en 1951. Su hermano morirá en Estados Unidos en 1961. Años más tarde Bertrand Russell recordará aquella frase con la que Ludwig le disparó para que le dijera si se tenía que dedicar a la filosofía o no: “¿Puede por favor decirme si soy un completo idiota o no?”. Luego, como testimonio de la locura y genialidad del filósofo, Russell recuerda: “Le pedí que admitiera que no había rinocerontes en la habitación y se negó”.

Imagen de apertura: Wittgenstein y Hitler en la misma foto escolar. Realschule en Linz, Austria. ¿1903? ¿1904? La fotografía aun es objeto de controversia.