Las emocionantes crónicas que John Reed hizo desde la primera línea de batalla de la Revolución mexicana pudieron haberlo convertido en una estrella de la cultura y el periodismo de su época. En cambio, la experiencia lo transformó en un socialista comprometido.

En 1913, el periodista estadounidense John Reed se integró en México a un grupo harapiento de soldados revolucionarios. Eran pocos los que tenían uniformes completos. Su calzado solía estar reducido a unas simples sandalias de cuero. Acampaban al norte de Durango y dormían en el piso azulejado de una hacienda, cuyo rico propietario había sido expulsado por las fuerzas insurgentes.

Reed, conocido entre sus compatriotas como Jack y entre los mexicanos como Juan, tenía veintiséis años. De aspecto aniñado y vivaz, era un tipo ingenioso y en general tranquilo, aunque en ese momento temblaba de miedo. Las balas surcaban todo el lugar y dispersaban hombres y mulas por el desierto de Chihuahua. Los campesinos de la hacienda buscaban protección tras el adobe y rezaban. Un soldado, con la cara ennegrecida de pólvora, pasó galopando y gritó que todo estaba perdido.

Reed escapó a pie con un pequeño destacamento. Corrieron por un estrecho camino que cruzaba el chaparral, con los colorados (NdE: las fuerzas contrarrevolucionarias) pisándoles los talones. Un combatiente de catorce años, que hasta hacía un momento marchaba junto a Reed, fue capturado: le pisaron su cabeza y lo fusilaron. Nuestro cronista trepó a una rama de mezquite y saltó a un arroyo. Escuchó que los colorados debatían sobre su paradero. Esperó quieto mientras las voces se alejaban y luego perdió la conciencia. Cuando despertó, todavía escuchaba disparos cerca de Casa Grande. Apuntaban -como supo más tarde- contra los cuerpos muertos, por si acaso.

Caminó a hurtadillas por el arroyo buscando alejarse de la acción, pero un extraño lo sorprendió en el camino. Tenía la cabeza cubierta con un pañuelo ensangrentado y llevaba un zarape verde en el brazo. Las espadas, esos pequeños cactus que pueblan el suelo desértico, habían embadurnado de sangre también sus piernas. Reed no sabía de qué lado estaba. Pero el hombre hizo un gesto y Reed no tuvo opción: empezó a seguirlo.

Treparon una colina y el extraño señaló un caballo muerto, con las patas rígidas mirando al cielo. Cerca yacía el cuerpo destripado de su jinete. Reed volvió a mirar al hombre del zarape verde: tenía una daga en la mano. El muerto era un colorado. Juntos lo enterraron. Cubrieron la superficial tumba con rocas y colocaron sobre ella una cruz hecha con ramas de mezquite. Cuando terminaron, el hombre del zarape verde puso a Reed a salvo.

El año anterior Reed había vagado solo por las calles nocturnas de Portland, Oregón, abrumado por sus tristes pensamientos. Había vuelto a su hogar para asistir al funeral de su padre y resolver las finanzas de la familia. Reed había tenido una buena cuna, pero su fortuna estaba prácticamente agotada. También lo estaban la jovialidad de sus días de Harvard y los sobresaltos de su vida de escritor bohemio en Nueva York. Estaba a la deriva: no sabía el tipo de vida que viviría, no sabía el tipo de hombre que sería.

Menos de una década después, Reed murió en Rusia, convertido en un bolchevique, traidor de su país y de su clase. Sus restos descansan en la Necrópolis de la Muralla del Kremlin de Moscú. Su biografía quedó inmortalizada en “Rojos”, la famosa película de Warren Beatty, estrenada en 1981. Pero aun cuando describe en detalle muchos de los episodios más importantes de su novelesca y colorida vida -y si dejamos de lado una breve toma donde vemos a Beatty atravesando el desierto de Chihuahua- la filmación pasa por alto un hecho fundamental: el tiempo que John Reed pasó con los combatientes de la Revolución mexicana, incluyendo al mismísimo Pancho Villa.

En México, Reed no solo desarrolló su gusto por la acción y las aventuras, sino que también fue testigo de todas las bajezas de la miseria y la pobreza, las cumbres del anhelo revolucionario y los largos caminos que la clase capitalista internacional estaba dispuesta a recorrer para impedir cualquier transformación social igualitaria.

La noche antes del sitio a la hacienda, el gobernador de Durango leyó en voz alta un anuncio dirigido a los soldados que descansaban en sus dormitorios:

“Considerando […] que las clases rurales no tienen medios de subsistencia al presente, ni ninguna esperanza para el futuro, excepto la de servir como peones en las haciendas de los grandes terratenientes, que han monopolizado la tierra del Estado […].Considerando […] que los pueblos rurales han sido reducidos a la más honda miseria, porque las tierras comunales que poseían han ido a aumentar las propiedades de las haciendas más cercanas, especialmente bajo la dictadura del [presidente] Porfirio Díaz; con lo cual han perdido su independencia económica, política y social los habitantes del Estado, pasando del rango de ciudadanos al de esclavos, sin que el Gobierno sea capaz de elevar el nivel moral por la educación, porque la hacienda donde ellos viven es propiedad privada…Por tanto, el gobierno del estado de Durango declara una necesidad pública que los habitantes de las ciudades y pueblos sean los poseedores de las tierras agrícolas”.

“Eso -le dijo un soldado a Reed- es la Revolución mexicana”. Al día siguiente, en vez de escapar, el soldado permaneció en Casa Grande, donde murió intentando repeler en vano el ataque de los colorados.

El Niño Tormenta

John Reed nació en 1887 en Portland, Oregón, dominada entonces por los capitalistas pioneros de la costa este. Mientras los lentos barones paseaban en carruajes elegantes, los trabajadores de la ciudad fatigaban las avenidas embarradas, peligrosamente cubiertas con tocones y troncos del bosque talado. Marchaban rumbo a esos sitios donde estaban obligados a realizar su penoso trabajo manual o a las guaridas del vicio, donde apostaban y bebían.

La aparente laxitud moral de la clase obrera portlandesa era un tema que desvelaba a los miembros del Arlington Club, institución exclusiva, fundada veinte años antes con el fin de promover la solidaridad social y profesional entre las élites locales. Uno de los fundadores era Henry Green, abuelo materno de John Reed, llegado del norte del estado de Nueva York, donde había instalado una exitosa empresa comercial. Henry y su esposa, Charlotte, se convirtieron en pilares de la alta sociedad portlandesa.

Margaret Green, su hija, se casó con C. J. Reed, otro joven y ambicioso empresario del norte de Nueva York, con quien formó familia. Años más tarde John Reed describió su casa como una “señorial mansión gris” rodeada por un bosque de abetos. Sus abuelos vivían como zares rusos y su residencia estaba decorada cuidadosamente con tejidos elaborados y artefactos exóticos adquiridos a lo largo y ancho del mundo. Aunque emplazado en Willamete, un valle color esmeralda, cualitativamente distinto del desierto de Chihuahua, el opulento estado tenía mucho en común con las haciendas a cuya expropiación apuntaba la Revolución mexicana.

La infancia de John Reed no fue particularmente feliz. Una enfermedad en los riñones hizo que tuviera que pasar más tiempo encerrado que al aire libre. En un principio estuvo confinado en Green, bajo el cuidado de sirvientes chinos, que supieron entretenerlo con los cuentos fascinantes de su patria distante. Más tarde, cuando la familia decidió mudarse, los libros se convirtieron en su mejor compañía. Tímido entre los otros niños, una vez llegó a pagar un cuarto de dólar al matón del barrio a cambio de que no le pegara.

El negocio de C. J. Reed nunca fue tan exitoso como el de Henry Green, y cuando Charlotte Green terminó de gastar toda la fortuna que le había legado su marido, los padres de John no lograron reponer la caja. Si bien nunca fueron pobres, tampoco pudieron mantener su antiguo estilo de vida. Como sea, C. J. juntó suficiente dinero como para mandar a su hijo a un internado en Morristown, Nueva Jersey, con la intención manifiesta preparar al niño para que entrara a Harvard.

En Harvard, John Reed tomó conciencia por primera vez de la riqueza excesiva y empezó a despreciarla.

En Morristown, John Reed maduró. Por fin gozaba de buena salud y descubrió que por venir del oeste estaba nimbado con cierta reputación. Sus compañeros -nenes bien, nordestinos de sangre azul- esperaban toparse con un salvaje de la seca y agreste frontera. La enorme cantidad de novelas de aventuras que había leído durante su infancia de aislamiento lo había preparado para desempeñar con éxito su nuevo papel. De la noche a la mañana, el niño taciturno de antaño se convirtió en un joven hombre popular por sus trucos que cuestionaban alegremente toda autoridad. En algún momento se hizo del apodo Niño Tormenta, evocación justa de su pícara vitalidad y de su inclinación a portarse mal, rasgos latentes durante una infancia más bien sumisa y sobreprotegida.

En Harvard, Reed tomó conciencia por primera vez de la riqueza excesiva y empezó a despreciarla. Comprobó con espanto que entre sus nuevos compañeros había jóvenes que recibían 15.000 dólares por año (NdE: equivalentes a 400.000 dólares de hoy). El irreprimible desdén que sentía por la cultura y las costumbres de Harvard subyugó sus deseos de ser reconocido en el ambiente. “Cuanto más los conocía” -escribió más tarde en referencia a sus compañeros- más me repelía su fría y cruel estupidez. Empecé a sentir lástima por su falta de imaginación y por la estrechez de esas vidas de falso brillo: clubes, deportes, sociedad”.

Reed se burló de Harvard cada vez que pudo y sus bromas solían despertar la ira de las autoridades del campus. De hecho, el instituto revivió una forma arcaica de castigo, el confinamiento obligado, solo para aplicársela a Reed. El intelectual y escritor Walter Lippmann, compañero de nuestro protagonista en Harvard, escribió que “llegó de Oregón, manifestó todo lo que sentía y dijo lo que pensaba en las caras de esos señores de club que preferían no escucharlo. Todavía como estudiante, hizo evidente lo que muchas personas pensaban que era la pasión central de su vida: el deseo desorbitado de ser detenido”.

A pesar de que solía asistir a las reuniones del Club Socialista, la campaña de Reed contra la solemnidad de Harvard estaba más animada por su odio a las convenciones aristocráticas que por la visión política de una sociedad sin clases. Cuando terminó la universidad y se mudó a la Ciudad de Nueva York, con la expectativa de probar su fibra de escritor, sin mucho éxito al principio. En busca de un tema adecuado y de un poco de diversión, pasaba sus noches en locales de mala fama -de esos que su abuelo del Arlington Club había deplorado en Portland-, charlaba con los clientes y los acompañaba por la ciudad para saber dónde y cómo vivían. Una de las historias que surgió de ese proceso fue el retrato, sincero y humano, de una prostituta a la que conoció en el centro. Los editores de toda la ciudad estuvieron de acuerdo en que la nota era excelente, pero pensaron que el artículo era demasiado ambiguo en términos morales como para ser publicado.

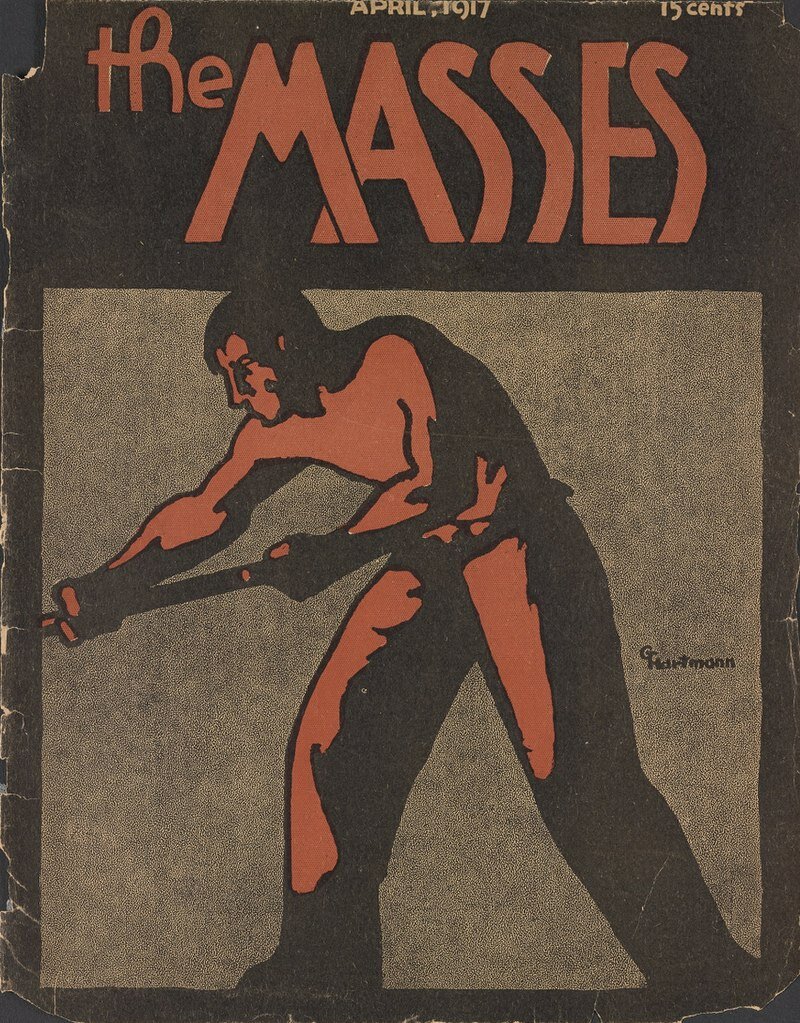

Cuando volvió a Portland, de luto por la muerte de su padre y taciturno por el estancamiento de su vida neoyorquina, recibió la confirmación de que The Masses, revista socialista, había decidido publicar su historia. A partir de entonces empezó a escribir para el mismo medio y sus intereses y perspectivas empezaron a alinearse con los de la publicación. En una fiesta celebrada por Mabel Dodge Luhan, artista de vanguardia y mujer de la alta sociedad, Reed conoció a Big Bill Haywood, que había asistido para reunir apoyo de los citadinos progresistas para una huelga de los obreros textiles de Paterson, Nueva Jersey. Reed viajó con Haywood a Paterson y entró en una fase completamente nueva de su vida.

Portada de The Masses, o simplemente Masses, la revista cultural y política de carácter socialista editada en Nueva York entre 1911 y 1917.

La experiencia de Nueva Jersey lo transformó en dos cosas a la vez: en un periodista y en un socialista. No solo cubrió la huelga de Paterson de 1913 como corresponsal de The Masses, sino que se hizo famoso por ser detenido junto a los obreros, experiencia que revivió con una pluma emotiva y con lujo de detalles en su artículo. Pasó poco tiempo hasta que se unió a la International Workers of the World y empezó a organizar campañas de solidaridad con otras huelgas.

Reed demostró ser a la vez un escritor cautivante y un periodista de raro coraje, dispuesto a meterse en medio de los conflictos en vez de asomar la cabeza desde el perímetro. Fue uno de los motivos por el que los editores del Metropolitan lo contrataron como corresponsal de la Revolución mexicana: sospechaban que Reed lograría abrirse paso hasta el centro de la acción, como una mariposa que vuela derecho al fuego. Y tenían razón.

Tierra y libertad

Cuando comenzó la revolución, México tenía 15 millones de habitantes. Durante el conflicto, se estima que murieron 1 millón y cerca de otros 2 millones migraron a los Estados Unidos buscando escapar de la violencia.

Entre 1913 y 1914, viajando con ejércitos asediados en el pico del conflicto, no cabe duda de que Reed pudo haber perdido la vida. Pero sobrevivió y publicó un fascinante libro, “México insurgente”, que fue el prototipo de “Diez días que conmovieron al mundo”, su famoso relato de la Revolución rusa. Su experiencia en México afianzó su estatus de periodista dispuesto a cubrir conflictos armados en su país y en el extranjero. También puso ante sus ojos nuevos límites de miseria y explotación, que fortalecieron su compromiso con el socialismo internacional.

La historia de la Revolución mexicana comienza con Porfirio Díaz, dirigente liberal que defendía la democracia y el capitalismo de libre mercado en contra de los conservadores, que preferían una organización social jerárquica más tradicional, conducida por un monarca y por la Iglesia católica. Díaz llegó a presidente en 1876 y con el tiempo fue perdiendo sus compromisos liberales hasta quedarse simplemente con la democracia política. El cambio de siglo vacilaba, pero el hombre seguía en el poder.

Como dictador, Díaz ejerció una vigilancia estricta sobre la política mexicana, mientras los federales, su ejército nacional, y los rurales, fuerza policial que operaba en el campo, mantenían al pueblo mexicano bajo control. Por más que hubiera renegado de sus promesas políticas, Díaz mantuvo con firmeza su compromiso con el capitalismo. El régimen porfiriano se rompió el lomo para satisfacer a los hacendados mexicanos y abrir el país a las inversiones extranjeras, sobre todo estadounidenses, pero también británicas y francesas, que cavaron minas y pozos petroleros y se pusieron a la cabeza de enormes plantaciones.

Con el apoyo de Díaz, las élites empresarias nacionales y extranjeras ganaron mucho a costa de los campesinos, que practicaban la agricultura de subsistencia, y de los pequeños propietarios, desposeídos de sus modestas parcelas individuales y colectivas. Los campesinos de México eran sometidos en las haciendas rurales bajo un esquema casi feudal, o forzados a trabajar en los campos y en las minas, en condiciones deplorables y por muy poco dinero, como jornaleros informales y precarios, mientras los indígenas eran vendidos como esclavos.

El primer desafío contra la dictadura de Díaz, dirigido por los hermanos Flores Magón, fue derrotado en 1906. Pero dejó una impresión duradera, pues bastó para reunir dos reivindicaciones importantes en la conciencia del pueblo mexicano: la democracia política y la reforma agraria, que apuntaba especialmente al fin del sistema represivo de la hacienda y a la redistribución de la tierra entre las personas que la trabajaban. La futura revolución sintetizaría ambas demandas en la consigna “Tierra y libertad”.

La revuelta empezó cuando Francisco Madero, hijo liberal de adinerada familia que poseía, no solo tierra y minas, sino también fábricas, empezó a hacer campaña por la presidencia, traición que valió su detención y una condena digitadas por Díaz. En un principio, el conflicto era entre las élites: Madero representaba un segmento empresarial de la clase capitalista, más moderno que los hacendados de la vieja escuela. Pero sus referencias a la democracia encontraban mucho eco. Ejércitos improvisados de campesinos y trabajadores desesperados por el cambio se unieron a la causa, encabezados por una nueva generación de dirigentes que parecían haber salido de la nada.

En un año, el régimen de Díaz encontró su fin y Madero tomó el poder. Pero la revolución estaba lejos de haber terminado. Madero asumió la presidencia, pero no cambió casi nada: conservó la mayor parte de las estructuras administrativas y casi todo el personal. Sus intentos de calmar a los porfiristas disgustados no tuvo éxito, pues las rebeliones de derecha no cesaron. Mientras tanto, la izquierda que había arrastrado a Madero al poder estaba conmocionada por su aparente desinterés en aplicar cualquier tipo de agenda reformista.

Soldados revolucionarios, probablemente partidarios de Emiliano Zapata, posan en el quitapiedras de un tren.

Emiliano Zapata, el más ideologizado y radical de los nuevos líderes, comandante de un ejército de campesinos del sur de México, declaró que la revolución seguiría su curso mientras la reforma agraria no fuera cumplida ni aliviadas las cargas de la pobreza. “La tierra es para el que la trabaja”, decía la consigna zapatista. En el norte, bajo la dirección de Pascual Orozco, un ejército de mineros, obreros ferroviarios y campesinos también se alzó contra Madero. Estos hombres no solo se hicieron eco de la consigna de expropiar las haciendas, sino que exigieron mejorar las condiciones y las garantías legales de los sindicatos.

La aparente debilidad del gobierno de Madero frente a las rebeliones obreras y campesinas de izquierda espantó, tanto a las élites empresariales, nacionales e internacionales, como a sus aliados en el gobierno. Para resolver el problema, Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos en México bajo el mandato del presidente William Howard Taft, orquestó un golpe que terminó con el asesinato de Madero y la toma del poder por parte de Victoriano Huerta, un general que había traicionado al exmandatario. Es el libreto que Estados Unidos afilaría hasta la perfección durante el siglo siguiente.

En 1913, después del asesinato de Madero, el infierno abrasó la tierra. Huerta acordó con éxito ciertas concesiones obreras con Orozco, a cambio de su lealtad, pero Zapata -inflexible en cuanto a la reforma agraria- estuvo en contra. También estuvo en contra Pancho Villa, líder del ejército revolucionario más grande del país, la gloriosa División del Norte. Aunque Villa simpatizaba con los pobres, formalmente trabajaba para Venustiano Carranza, otro general menos radical, que había abrazado la causa maderista contra Huerta. Fue en ese momento crítico, cuando la lista de nombres importantes empezó a hacerse demasiado larga como para mantenerla derecha sobre el papel, que John Reed decidió cruzar la frontera, pasando por Presidio, Texas, hasta llegar a la ciudad mexicana de Ojinaga, sitiada al menos cinco veces desde el comienzo del conflicto. De esa ciudad devastada por la guerra, Reed escribió:

“Las blancas y polvorientas calles del pueblo, repletas de mugre y forraje, la antigua iglesia sin ventanas con sus tres enormes campanas españolas que colgaban de un travesaño exterior, y una nube de incienso azul que brotaba del agujero de la puerta en el campamento de las mujeres que seguían al ejército y rezaban día y noche para obtener la victoria, yacían bajo el ardiente y asfixiante sol […]. Difícilmente alguna casa conservaba el techo y todas las paredes exhibían grandes aberturas hechas por balas de cañón”.

Reed comprendió inmediatamente que, aunque la proliferación de ejércitos y el desplazamiento constante de las lealtades dificultaban seguir el detalle del conflicto, el problema general era fácil de comprender: “Suele hablarse de la revolución de Orozco, de la revolución de Zapata y de la revolución de Carranza -escribió-, pero, de hecho, hay y hubo una sola revolución en México: la lucha por la tierra”.

Abrir los puños cerrados

Mientras el país salía de la dictadura burguesa de Díaz, el pueblo trabajador y campesino de México carecía todavía de un vehículo capaz de cohesionar y hacer avanzar sus intereses. Lo más cercano era el ejército sureño de Zapata, que tenía claridad sobre sus objetivos: no solo luchaban por la democracia política y la reforma agraria, sino también por la extensión de la educación pública -consigna que los enfrentó a la Iglesia católica, dueña indiscutida en el rubro-, y por la nacionalización de los recursos naturales codiciados por los capitalistas locales y extranjeros.

Sin embargo, en el norte no existía ningún ejército con objetivos políticos tan explícitos. Por su afán de redistribuir la riqueza y la tierra, con frecuencia concretado mediante acciones de expropiación despiadadas y astutas hazañas de bandidos, Pancho Villa se hizo conocido como Robin Hood. Pero no solo actuaba en coalición con otros combatientes de inclinaciones menos justicieras, sino que, independientemente de sus simpatías de clase, Villa era más un dirigente militar que un político. Por lo tanto, los trabajadores y campesinos del norte tuvieron dificultades para hacer encajar sus expectativas de transformación social en esa confusa revolución que se había puesto en marcha.

Reed pronto se incorporó a un batallón revolucionario bajo el comando del general Tomás Urbina, cuyo círculo íntimo expresaba las perspectivas de la cúpula de la jerarquía militar revolucionaria. Un comandante le dijo a Reed que la revolución “es una lucha de los pobres contra los ricos. Yo era muy pobre antes de la revolución y ahora soy muy rico”. Sin embargo, un capitán aclaró: “Cuando ganemos la Revolución habrá un gobierno de hombres; no de ricos. Ahora cabalgamos por tierras que pertenecen a los hombres. Eran de los ricos, pero ahora son mías y de mis compañeros”.

Más tarde, Reed quedó muy impactado por el general Toribio Ortega, “el soldado de corazón más puro y desinteresado en todo México”, según lo describió.

“Hemos visto a los rurales y a los soldados de Porfirio Díaz fusilar a nuestros hermanos y a nuestros padres, y la justicia lo negó. Hemos visto cómo nos arrancaban nuestras parcelas y nos vendían como esclavos, ¿no? Hemos añorado nuestros hogares y escuelas para educarnos, y se han burlado de nosotros. Todo lo que siempre hemos querido es que nos dejen en paz para vivir y trabajar y engrandecer nuestro país, y estamos cansados… Cansados y hartos de ser estafados”

En todo el norte de México, Reed conoció tanto a soldados rasos como a pacíficos -que se mantenían al margen del conflicto-, y todos elaboraban interpretaciones radicales de los objetivos de la revolución. La noche antes de la lucha en la hacienda, Reed contempló a un soldado mientras componía una balada, que cantaba coplas: “Los ricos con su dinero / Recibieron una buena […] La justicia vencerá / Se arruinará la ambición”. Reed se cruzó con un pacífico, un hombre gentil de cuerpo desnutrido, que le dijo: “La revolución es buena. Cuando concluya no tendremos hambre, nunca, nunca, si Dios es servido”.

En un trecho del camino, Reed encontró a dos peones que compartían el fuego y lo invitaron a sentarse. Uno de ellos era un viejo cubierto de arrugas y el otro un joven muy alto. Mientras hablaban de la revolución, la voz del joven hombre cobraba fuerza y pasión. “Son los norteamericanos ricos los que nos quieren robar, igual que nos quieren robar los mexicanos ricos. Es el rico en todo el mundo, el que quiere robar al pobre”. Intercambiaron unas cuantas palabras más y luego el joven dijo: “En los años de vida que tengo, durante los que vivieron mi padre y mi abuelo, los ricos se han quedado con el maíz y lo han retenido con los puños cerrados ante nuestras bocas. Y solamente la sangre les hará abrir las manos para sus semejantes”. Conmovido por el encuentro, Reed escribió:

“A su alrededor se extendía el desierto, separado únicamente por nuestra hoguera, listo para saltar sobre nosotros cuando esta se extinguiera. Arriba, las estrellas no dejaban de titilar. Los coyotes aullaban en la lejanía, más allá del fuego, como si fueran demonios angustiados. Repentinamente imaginé a aquellos dos seres humanos como símbolos de México: corteses, afectuosos, pacientes, pobres, tanto tiempo esclavos, tan llenos de sueños, que pronto serían liberados”.

El sueño de Pancho Villa

Reed quería reunirse con Emiliano Zapata, a quien admiraba al punto de haberlo definido, en una de las cartas que envió a su editor, como “el gran hombre de la Revolución […] un radical absolutamente lógico y de una constancia perfecta”. Ese anhelo nunca se cumplió, pero el Metropolitan estuvo igual, si no más contento, cuando Reed logró acordar una reunión con el infame Pancho Villa.

Por supuesto, montar con Villa era tentar al destino, pues el general estaba comprometido en las luchas más duras y nunca se alejaba de la primera línea. Pero, aun arriesgando su vida, Reed no dejó pasar la oportunidad de retratar la esencia de Villa, motivo preciso por el que había sido contratado por el Metropolitan.

Villa había sido demonizado por la prensa estadounidense, pero Reed tenía otra perspectiva: pudo ver en Villa a un hombre del pueblo y a un amigo de los pobres. Villa prometió que no habría más palacios en México después de la revolución y expresaba su amor por el pueblo con frases como “Las tortillas de los pobres son mejores que el pan de los ricos”. Muchas veces demostró su lealtad a la clase con acciones concretas, tomando el dinero y la propiedad de los ricos sin ningún remordimiento y entregándoselo a los pobres, o poniéndolo al servicio de la causa revolucionaria. La burguesía mexicana odiaba a Villa, pero los campesinos componían baladas en su honor.

Pancho Villa posa con sus compañeros soldados en la década de 1910. (Bettmann Collection, vía Getty Images).

Sin embargo, Reed notó que la fortaleza de Villa no era política. Había vivido como un bandido hasta la revolución y fue analfabeto hasta que, durante una detención a causa de su apoyo a Madero, tuvo la oportunidad de aprender a leer. Tenía la idea, que vagamente comunicó a Reed, de que después de la revolución el Estado fundaría grandes empresas que emplearían a todo el mundo y producirían todo lo que necesitaba el pueblo. Ante la pregunta de Reed sobre el socialismo, Villa respondió: “El socialismo, ¿existe? Yo solo lo veo en los libros, y no leo mucho”.

El gran talento de Villa estaba en su destreza militar instintiva. Reed comparó su estilo con el de Napoleón y contó sus ventajas: “Sigilo, rapidez de movimientos, adaptación de sus planes al carácter del terreno y de sus soldados, establecimiento de relaciones estrechas con los soldados rasos, creación entre el enemigo de la supersticiosa idea de que su ejército es invencible y de que él mismo tiene una especie de talismán que lo hace inmortal”. Reed veía en Villa a un genio militar autodidacta, capaz de comprender la revolución en toda su complejidad a vuelo de pájaro y de tomar decisiones veloces y audaces en función de corazonadas que terminaban siendo correctas.

Cuando Reed preguntó a Villa si quería ser presidente de México, Villa contestó con sinceridad: “Soy un guerrero, no un hombre de Estado”. Consciente de que el Metropolitan no estaría satisfecho con la simplicidad de la respuesta, Reed se sintió obligado a repetir varias veces la pregunta. Villa se enojó y dijo: “Al próximo corresponsal que me haga esa pregunta, haré que lo azoten y lo envíen a la frontera”. Después Villa se la pasaba hablando del “chatito” que no dejaba de preguntarle si quería ser presidente de México. Sin embargo, Villa simpatizó con Reed tanto como para pasar mucho tiempo con él en privado y redactar una nota que lo habilitaba a utilizar los trenes y los teléfonos de todo Chihuahua sin cargo.

El Pancho Villa de Mexico insurgente es realmente divertido. Nunca bebía ni fumaba, pero amaba bailar. Todas las tardes, a las cuatro en punto, metía sus propias aves en la pelea de gallos. Si le quedaba algo de energía, llamaba al matadero preguntando si tenían toros bravos con los que pelear. Era un matador relativamente bueno, “tan porfiado y tosco como el toro, nada ligero con los pies, pero rápido como un animal con el cuerpo y con los brazos”. Si el toro lo agarraba con sus cuernos, Villa se lanzaba sobre el animal y luchaba cuerpo a cuerpo hasta que sus hombres intervenían.

«Los soldados lo idolatraban por su valentía, por su sencillo y brusco buen humor -escribió Reed con admiración-. Lo he visto con frecuencia cabizbajo en su catre, dentro del reducido furgón rojo en el que viajaba siempre, contándose chistes familiarmente con veinte soldados andrajosos tendidos en el suelo, en las mesas o en las sillas».

Cuando Villa saqueó la ciudad de Torreón por primera vez, tomó el control de los ferrocarriles mexicanos y desde entonces su ejército viajó tanto a caballo como en tren. Además de su vagón personal, había vagones que funcionaban como hospitales, vagones que transportaban agua y armamento y hasta vagones que funcionaban como talleres y servían para arreglar los motores y los segmentos deteriorados de las vías, muchas veces en medio de una batalla.

Los ejércitos revolucionarios empezaron a desplegarse caprichosamente, sin oficiales a cargo ni medios formales de garantizar la subsistencia de sus soldados. Fueron las soldaderas, las mujeres que viajaban con el ejército de Villa, las encargadas de cuidar a sus esposos y a sus hijos enlistados. Familias enteras cruzaron el desierto una y otra vez, primero a pie y luego en tren. Las soldaderas también tomaban las armas, aunque pasaban la mayor parte del tiempo cocinando tortillas y enormes boles de chile, y colgando la ropa en tendederos improvisados sobre los vagones. Sin ellas, la campaña no hubiese sido posible.

Muchos de los pasajes más emocionantes que Reed escribió en México insurgente remiten a ese tiempo que compartió en los trenes con los soldados y las soldaderas de Villa. El gobierno contrarrevolucionario de Huerta era inestable, sus enemigos eran legión y su reinado estaba tocando un límite. Reed estaba con la División del Norte cuando avanzó sobre Torreón por segunda vez: los trenes de la guerrilla serpenteaban por el desierto y portaban en sus lomos el sueño de una nueva nación.

“Rompió el alba con toques de clarines, que se antojaban los del mundo entero a la vez; al mirar fuera, por la puerta del carro, contemplé el desierto a varios kilómetros de distancia: era un hervidero de hombres armados, ensillando y montando. […] Humeaba un centenar de fogatas en los techos de los carros; las mujeres volteaban sus ropas lentamente al sol, charloteando y bromeando. Pululaban centenas de chiquillos en rededor, mientras las madres tendían sus vestiditos al sol. Mil bulliciosos soldados se gritaban uno a otro que ya había comenzado el avance […]”.

Una guerra sin fin

El encanto que Reed sintió por Pancho Villa fue simétrico a la falta de interés que generó en él su jefe, Venustiano Carranza. Reed sentía que Carranza había contribuido poco a la revolución, escondido al norte como estuvo durante el momento más álgido de las campañas militares contra las fuerzas de Huerta. Cuando tuvo la oportunidad de conocer a Carranza, pensó que era bobo y pretencioso, que carecía del compromiso ideológico de Zapata y de la calidez popular y el dinamismo de Villa.

En su ausencia, Carranza había dejado en manos de Villa todas las decisiones militares y la negociación con las fuerzas extranjeras. Villa, con su pensamiento típicamente militar, descuidando la política, había aceptado la asistencia de Estados Unidos, que ahora estaba del lado de Huerta como antes había estado del lado de Madero. Después de que Huerta cayó, los Estados Unidos no tardaron en ponerse contra Villa. Era predecible: después de todo, la principal objeción estadounidense contra Huerta, lo mismo que contra Madero, era que no podía controlar las facciones campesinas y obreras comandadas por Villa en el norte y por Zapata en el sur.

Con Huerta fuera del cuadro -la segunda avanzada de Villa sobre Torreón fue decisiva en ese sentido-, Carranza formó un gobierno provisional. Su primera tarea fue restaurar la confianza de los dirigentes empresarios del país y del extranjero. Así comenzó una nueva fase de la revolución: Zapata y Villa contra Carranza, un liberal moderado que nunca había estado particularmente interesado en la expropiación ni en la redistribución. En 1915, Villa sufrió una derrota militar devastadora. En 1919 asesinaron a Zapata. Al final de la década, las formaciones más radicalizadas de la revolución se habían extinguido.

Pero aunque los gloriosos ejércitos campesinos y proletarios de la Revolución mexicana fueron aplastados por sus antiguos aliados, su ideología sobrevivió, incluso en el nuevo gobierno y a pesar de la oposición de Carranza. La pobreza y la explotación no cesaron, pero en el curso de las décadas que siguieron, el sistema de la hacienda fue abolido, escuelas públicas fueron fundadas por todo México, los sindicatos y los trabajadores ganaron fuerza y la industria del petróleo fue nacionalizada. La revolución quedó incompleta, pero no sin haber conquistado importantes victorias.

De vuelta en casa, John Reed fue aclamado por los artículos que terminaron siendo la base de “México insurgente”. En una carta, Walter Lippmann, Reed confesó que su obra mexicana era “sin duda la cobertura más aguda que jamás se haya hecho. Es un poco vergonzoso decirle a un colega conocido que es un genio”. Su editor en el Metropolitan también dijo que “no se podría haber escrito nada más agudo”, y la revista publicitó los artículos con fotos enormes de Reed, como si de pronto se hubiera convertido en una celebridad. Los diarios más importantes empezaron a pelear por publicar su obra y llovieron invitaciones a participar de charlas y dictar conferencias. Si no lo era todavía, Reed pudo haberse convertido entonces en el periodista más popular del país.

Pero cuando volvió a Estados Unidos, no pensaba en casi nada más que en la injusticia. Escribió artículos contra la intervención estadounidense en México y discutió con sus colegas el acatamiento ciego de la línea del Departamento de Estado. Su instinto lo llevó a Colorado, donde cubrió la masacre de Ludlow, huelga minera que tuvo un saldo de veinticinco muertos, once niños entre ellos. Su informe de Ludlow probó que su escritura había evolucionado: no solo incluía observaciones sugerentes, sino un análisis detallado de la circunstancias que condujeron y siguieron a la masacre y de la responsabilidad que tuvieron los capitalistas y sus aliados políticos en el conflicto.

Después de Ludlow, el Metropolitan envió a Reed a Europa a cubrir la Primera Guerra Mundial. La revista esperaba el aventurerismo de sus notas mexicanas, pero la pluma de Reed había tomado un tono más sombrío y bordes más resbaladizos. El estilo alocado del Niño Tormenta había sido reemplazado por el horror, la pena y la furia dirigida contra las élites internacionales que habían orquestado una guerra sin sentido. Mientras estaba en Alemania, Reed entrevistó a Karl Lietcknecht, socialista revolucionario, a quien interrogó sobre su oposición a la guerra. No tardó en ponerse de acuerdo con los socialistas radicales de los Estados Unidos y de Europa: la guerra era un crimen perpetrado por la burguesía contra la clase obrera internacional.

De vuelta en Estados Unidos, se negó a seguir escribiendo notas sensacionalistas y empezó a publicar artículos contra la guerra en The Masses. Cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, los artículos de Reed fueron censurados. En consecuencia, The Masses perdió su financiamiento y quedó fuera de circulación. En vez de sentar cabeza y reconstruir su carrera periodística con notas más calmas, Reed volvió a cruzar el Atlántico para ser testigo y participante de la Revolución rusa. Volvió siendo comunista y el resto es historia.

Esa historia es conocida, al menos por quienes disfrutan los dramas noveleros que suelen ganar el Óscar. Pero menos conocido es el rol que tuvo la Revolución mexicana en el devenir socialista de Reed. “México insurgente” fue su pasaje a la fama, pero también su puente a la política revolucionaria. Cuando los dos caminos divergieron, Reed eligió el segundo. Pues su viaje a México fue también un viaje sin retorno al corazón de la lucha de clases.

Para bajar “México insurgente” (pdf).

Publicado originalmente por Jacobin América Latina. Traducción por Valentín Huarte.

¿Querés recibir las novedades semanales de Socompa?

¨