Un policía que pasó a retiro a desgano. Un millonario víctima de una paliza, una dama peligrosa y un disparo necesario y aparentemente sin consecuencias. Todo en un cuento de Marcos Mayer -ilustrado genialmente por Sanyú- y que tiene un título un tanto extraño.

Una aclaración: Antes de tornarse cuento, este relato fue una historieta que hicimos con Sanyú. De él son estos magníficos dibujos.

Lo primero fue escuchar su nombre pronunciado lentamente por una voz que no pudo reconocer. Se dio cuenta que era alguien a quien no conocía y que le decía algo a lo que no debía responder. Escuchó que esa voz repetía de modo interrogativo: “Gualterio Pecker”. Se detuvo a pensar en su nombre: ¿por qué Gualterio y no Walter? Gualterio sonaba a equivocación, a error.

Lo segundo fue ver un carnet de plástico con el escudo dorado de la Policía Federal. Se tocó la cabeza vendada y empezó a sentir que le dolía todo el cuerpo, sobre todo la espalda y las manos. Un hombre delgado, parado frente a su cama, le pedía que le contara lo que había pasado. Pecker se tocó el moretón bajo la ceja derecha y empezó a hablar. También su propia voz le parecía la de alguien extraño:

“Fui a la playa de estacionamiento a buscar mi auto. Era más tarde que de costumbre porque, cuando llega fin de año, hay muchas cosas que ajustar y me quedo en mi despacho hasta la noche. Busqué al encargado, pero no estaba. Supuse que había ido a buscar algo fresco porque el calor era terrible. Abrí la puerta del auto, acomodé el saco sobre el portafolio y cuando estaba por entrar sentí una mano que me agarraba del cuello mientras una especie de sombra se abalanzaba sobre mí y empezaba a golpearme. No sé cuánto tiempo me pegaron, pero nunca perdí el conocimiento. Me acuerdo de cada trompada. Sé dónde me pegaron, pero no sólo porque me duele. Créame, fue como si quisieran que me acordara bien de todo, como si tardaran a propósito como para que fuera memorizando cada puñetazo y cada patada.

Cuando llegué al piso, uno de los dos se me acercó al oído y me dijo que eso me pasaba por meterme con el tordo Aníbal y que si seguía jodiendo la próxima no iba a contar el cuento, el que le estoy contando a usted.” El oficial tomó notas durante todo el relato, pero su despedida, demasiado cordial para provenir de un policía le hizo sospechar que no encontraría allí la solución a los enigmas que su relato le había hecho recordar. ¿Quién era el tordo Aníbal? ¿Por qué le habían pegado semejante paliza?

Jamás imaginó que en Buenos Aires existieran todavía detectives privados y menos aún que él se convertiría en cliente de Augusto Conintes, un policía retirado, con oficina en los altos de una galería de la calle Libertad. Había llegado hasta allí, por indicación de un colega. Lo atraía el nombre del detective, Conintes. Así se había llamado un plan del presidente Frondizi para reprimir las huelgas. Conintes, abreviatura de Conmoción Interna del Estado, un nombre un tanto rebuscado para hablar de gases lacrimógenos, palos y camiones hidrantes. Esa era la imagen que le había quedado del plan Conintes.

La imagen de Conintes al abrirle la puerta ya sería anticuada para los 60. El pelo evidentemente teñido, con mucha gomina, un bigote ancho, tan ancho como el nudo de la corbata y una manera de hablar afectadamente pausada.

El hombre respondió rápidamente a una de sus preguntas:

El Tordo Aníbal es un delincuente de esos que llaman de guante blanco. Un tipo muy vinculado, al que la policía hace rato que le tiene ganas. Más de uno se quiso meter con él y, en el mejor de los casos, terminó dedicándose a otra cosa.

-A detective, por ejemplo -dijo Pecker con una mueca que pretendía ser una sonrisa.

Conintes se pasó la mano por el bigote y no contestó.

-¿Dígame, doctor, llevaba algo de valor encima?

-Sí, ¿cómo lo supo?

-Uno tira preguntas y a veces acierta.

-Llevaba una pulsera de oro en el bolsillo del saco.

-Supongo que no era para usted -dijo Conintes acercando su rostro al de Pecker.

El abogado se puso tenso, aclaró que era para su madre y que no se la habían robado.

-¿Y no le faltó nada?

-Sólo algunos dientes.

Conintes se quedó con la idea de que el hombre no sólo le estaba ocultando algo sino que ya intuía parte de la respuesta, que esa respuesta sería dolorosa y que era mejor para él que no le importara demasiado.

Cuando Conintes entró al local nocturno del Tordo Aníbal la música sonaba más fuerte de lo que estaba dispuesto a tolerar. Buscó un rincón alejado en la barra.

-Traeme un Criadores…no, mejor un Chivas con hielo

Empezaba a beber cuando sintió una voz atrás suyo.

-A tu salud. La casa invita, Conintes.

-Gracias, tordo.

-No es nada. Me gusta ser generoso con los viejos conocidos- el hombre subrayó la palabra conocido mientras se ajustaba el nudo de la corbata.

Conintes fue hacia la zona de sillones. Era un buen lugar para recordar, sin dar paso al rencor, como, a instancias del tordo, había tenido que afrontar una acusación de violación y lo habían dado de baja.

Una luz rubia lo sacó de sus pensamientos.

-¿Me invitás a tomar algo?

-Bueno, si me prometés quedarte callada.

La mujer empezó a alejarse con un insulto.

-Empezamos mal con la promesa.

-Un whisky te sale la mitad en otro lado, así que no sé para qué venís acá. Chau.

Conintes estiró el brazo hacia la mujer.

-No, mejor quedate.

La tomó de la mano.

-Linda pulsera.

-Un regalo.

-¿Siempre te hacen regalos como este?

-Casi nunca. Es una pena.

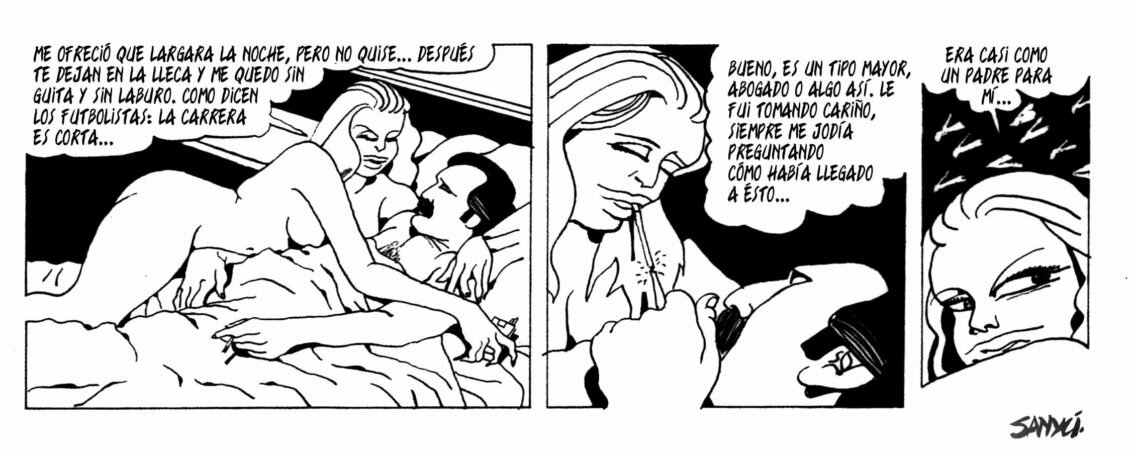

Conintes encendió un cigarrillo, mientras la mujer sonreía sobre la almohada. El detective le pasó la mano por el pelo, descubriendo las raíces oscuras bajo el rubio teñido.

-Estoy saliendo con un tipo, ¿sabés? -comenzó a hablar la mujer-, el que me regaló la pulsera. Sabe que trabajo en este boliche, pero nunca quiso venir a verme. Dice que no se lo banca. Me ofreció que largara la noche, pero no quise…después te dejan en la calle.

Por la descripción, Conintes se dio cuenta de que le estaba hablando de Pecker y dedujo que la mujer tenía bastante que ver con la paliza. No hizo preguntas, si había algo, ella misma se lo iba a decir. Era como si hubieran hecho el amor como un simple preámbulo al relato de la copera.

-Revolviendo unos papeles, me enteré que el tipo tenía cáncer. No me le pude bancar, ni quise volver a acostarme con él. Era como coger con un muerto. Traté de sacármelo de encima pero no había manera. Falté una semana al laburo y me enteré que me había venido a buscar a la salida todos los días.

Conintes prendió otro cigarrillo con la colilla del de la mujer, mientras ésta comenzaba a caminar desnuda alrededor de la cama.

-Si el tipo estaba por morirse no me sentía con fuerzas para patearlo. Lo pensé y lo pensé. Un día se me acercó el tordo Aníbal, me preguntó qué me pasaba y le conté.

-¿Con quién hablaste?

-Con el tordo Aníbal. Él me dijo que te conoce y que te viniera a ver. Le pedí al tordo que me lo sacara de encima, sin hacerle daño, con una amenaza. Después me enteré que lo habían reventado. Por supuesto me la comí, no protesté ¿qué iba a entender un turro como el tordo?

Cualquiera, puesto en su lugar, habría resuelto el caso tan fácil y rápidamente como él. En esta historia de amor, la inclusión de un tercero unía en vez de separar. Era el eslabón necesario que cerraba una cadena de pequeños egoísmos y cobardías tendida entre una copera y un condenado.

Conintes se reunió con su cliente en un bar de la Boca y no ahorró ningún detalle.

-Esta es toda la historia, doctor. Me parece, si usted me lo permite, que no debería volver a ver a la polaca.

Miró hacia la ventana, aspiró el cigarrillo como si estuviera pensando y agregó:

-Además, a mí no me gustaría que lo hiciera.

Pecker bajó la cabeza y se mantuvo en silencio por un rato.

-Ha hecho bien su trabajo, Conintes. Quizá no hubiera necesitado sus servicios, pero siempre es preferible poner una pantalla entre uno y las cosas que no se quieren saber.

Conintes amagó pagar los whiskies, pero Pecker se le adelantó.

-Me gustaría ir a dar una vuelta. Por favor, no me deje solo -dijo el abogado, con una voz que se parecía a la suya- Para mí siempre puede ser la última.

Conintes dejó que Pecker caminara unos pasos delante de él. Tenía la sensación de que estaba obligado a ser algo así como su guardaespaldas. Cuando se acercaban al Riachuelo, Pecker se dio vuelta y preguntó:

Dígame, Conintes, ¿sus honorarios incluyen el préstamo de un revólver?

-Doctor, no pensará implicarme en un caso de suicidio…

La cara de Pecker se llenó de fastidio.

-No me llame doctor y déme el arma.

Conintes sacó su 38 y se la alcanzó. Pecker la tomó como si fuera la primera vez que tenía un revólver en la mano.

Hay veces en que nadie tiene la culpa de las cosas que le pasan a uno, nadie.

Caminó unos pasos empuñando el arma hacia arriba

-¿Ve esa estrella que está ahí?

Y empezó a disparar hacia el cielo hasta vaciar el cargador. Las paredes de un galpón de chapa fueron el único eco de los disparos. Pecker le devolvió el arma a Conintes.

-Esa estrella no está más. La maté.