El jazz, ante cuyo encanto se rinden eruditos y marginales, tiene la impronta de la improvisación y los azares callejeros. En estas remembranzas jazzeras desfilan tupamaros, gente banana de San Isidro, una radio boliviana y una imprevista mujer despechada con un regalo.

La primera vez que escuché jazz fue en la casa de un tipo apodado Coco, fue una especie de epifanía. Escuchar ese sonido de belleza convulsa proveniente del piano de Thelonius Monk y del saxo de John Coltrane. Coco vivía en un chalet en el barrio montevideano de Nuevo París, a su casa llegamos una noche turbulenta con Omar Correa, en la que transportamos unas armas de un domicilio a otro, en una moto que se quedó sin combustible a mitad de camino, pero eso es otra historia.

Coco, vivía con su mujer y trabajaba en un banco, tenía una colección de unos mil discos y consumía anfetaminas. Esa noche, a mis 16 años, además de descubrir el jazz, tomé whisky por primera vez. El living de la casa era muy acogedor, había un hogar a leña, una biblioteca poblada con libros de Bakunin, Malatesta, Kropotkin, Luce Fabri y otros autores anarquistas, pero, lo que más brillaba era esa colección con los discos de Monk, Bill Evans, Coltrane, Mingus, Ella Fitzgerald y Chico Hamilton, por nombrar algunos. Es posible, que por los efectos de la marihuana que me convidó Eva, la mujer de Coco, me quedé colgado con un disco de Hamilton, Bambúes Orientales, y recuerdo que pedí volver a repetirlo. Coco, un avido lector de Lacan, se negó a la repetición, pero tuvo el magnánimo gesto de prestármelo. Y de las pacificas sonoridades hamilteanas, pasamos a las estridencias de Coltrane en Blue Train.

Tupamaros, banda sonora

Correa, por ese entonces, estudiaba medicina, practicaba boxeo, era anarquista y se había sumado en las huestes tupamaras. Después de ciertas vicisitudes, partió hacía Buenos Aires, para salvar el pellejo, aunque desde esa orilla del Plata pasó unos años en Barcelona, París y Brujas. La última vez que vi a Correa o, mejor dicho, hablé con él en Buenos Aires, fue a través de una llamada por teléfono en la que me invitaba a expropiar una financiera, la acción directa le resulta la más eficaz para su praxis, una inclinación filosófica que compartía con Coco, quien de la noche a la mañana acabó por unos meses en la cárcel, por haber desfalcado al banco donde trabajaba.

Eso fue realmente triste, ya que le embargaron todos sus bienes, entre ellos la colección de jazz. Como todo joven pobre, comprar discos me resultaba imposible. Pero Omar era un tipo ingenioso para sortear las dificultades y muchas tardes nos íbamos a la sucursal Paso Molino del Palacio de la Música y elegíamos de las bateas los discos que queríamos escuchar en las cabinas. Contagiado por su audacia, una de esas tardes nos robamos cuatro long play, en el reparto Omar se llevó Ah Um y Blues & Roots de Charles Mingus y yo elegí precisamente Blue Train y al cautivante Stolen Moments de Olivier Nelson, la música más apropiada para la situación.

Cierta tarde de ese otoño montevideano, nos encontramos en el bar Negro y Azul para intercambiar los discos, después de tomar un café nos fuimos cada uno por su lado. Apenas llegué a mí casa, en el Winco puse Ah Um, las tonalidades de Goodby Pork Pie Hat nadaban en el aire, en esos momentos en los cuales viajaba de una nada a la otra inmerso en su melodía rotaria, mi madre stalinista y curiosa, abrió la puerta del cuarto y con una incierta preocupación me preguntó:

-¿Qué música escuchas?

-Jazz.

-Eso no es jazz, jazz es el Rag de la calle 12, eso parece música de drogadictos.

En ese momento su opinión descalificante me causó cierta ofuscación, pero, años después la misma se volvió sorprendente, cuando una noche mientras escuchaba otra vez a Mingus, en mí casa del barrio porteño de Flores, al tiempo que leía una entrevista a él mismo, publicada en Jazz Magazine en el año 1965, donde le responde al entrevistador, que él no hace jazz, “mi música es Rotary Perceptión o llámela mierda si quiere”, el jazz es música de drogadictos. Tomé a ese sortilegio del azar, como otro momento robado al olvido y puesto allí como un obsequio otorgado por una pasión y el tiempo.

El Richard, pura seda italiana

Lo conocí a Richard o El Alemán, a mediados de los años 70, producto de un intercambio con cheques de viajero, no muy legal, pero tampoco condenado por las leyes. El Alemán, vivía por en el Bajo de San Isidro, le gustaban la buena vida y las secretarias que iban a almorzar a los bares de la calle Florida o Lavalle, ante las cuales se presentaba como empresario. Siempre andaba entrajado y todos los días lucía una corbata diferente, decía tener unas quinientas, una colección, conformada en su mayor parte por las de seda italiana, de Elsa Schiaparelli.

Más allá del bien o del mal, era un hombre generoso con sus amistades y muchas veces metía billetes de cien dólares en los bolsillos de alguno que anduviera en la mala. Una noche, azarosamente nos encontramos en las cercanías de la plaza San Martín. Después de un brioso saludo me invitó a un lugar sin decirme de qué se trataba, pero prometiendo que sería una noche esplendida. Ahí mismo, paró un taxi y rumbeamos hacía el Bajo de San Isidro. Finalizamos el viaje en una casa estilo Tudor a la orilla del río, la construcción un tanto desvencijada y rodeada de sauces, sobresalía con encanto novelesco en la noche brumosa. Antes de entrar, me tomó del brazo y me dijo:

-Flaco, te traje a un escolaso, no hay que abusar de nada, el mejor juego es el pase inglés, tomá unos mangos.

La noche era realmente esplendida, los dados eran arrojados en busca de fortuna sobre el paño verde de una mesa de billar, en la cual se apilaba a un costado una pila de billetes disputados a la suerte. A la izquierda de la mesa y contra una pared, en una mesita con la tapa cubierta por un espejo, había un plato con una buena montañita de cocaína. Cada tanto alguien se acercaba a jalar, como si en cada esnifada se convocara a los buenos azares. En determinado momento, pero precisamente cuando perdía la última apuesta. El Alemán se me acercó abrazado con dos rubias estilo zona norte. Una de ellas apretaba con su mano una botella de J&B, guiñándome el ojo me dijo:

-Flaco, seguime, apostar es para los giles.

Subimos por una escalera de madera de roble, hacia un salón con un ventanal donde las luces lejanas se reflejaban sobre la superficie ondulante de las aguas negras. Con aquella rubia, Ana, nos recostamos en uno de los sillones Chesterfield, la otra, se recostó en un sofá a esperar a El Alemán, que hurgaba entre los discos de un estante, hasta que encontró lo buscado. Sorprendentemente y parado en el medio de ese ámbito, dijo:

-Los voy a llevar un rato al paraíso.

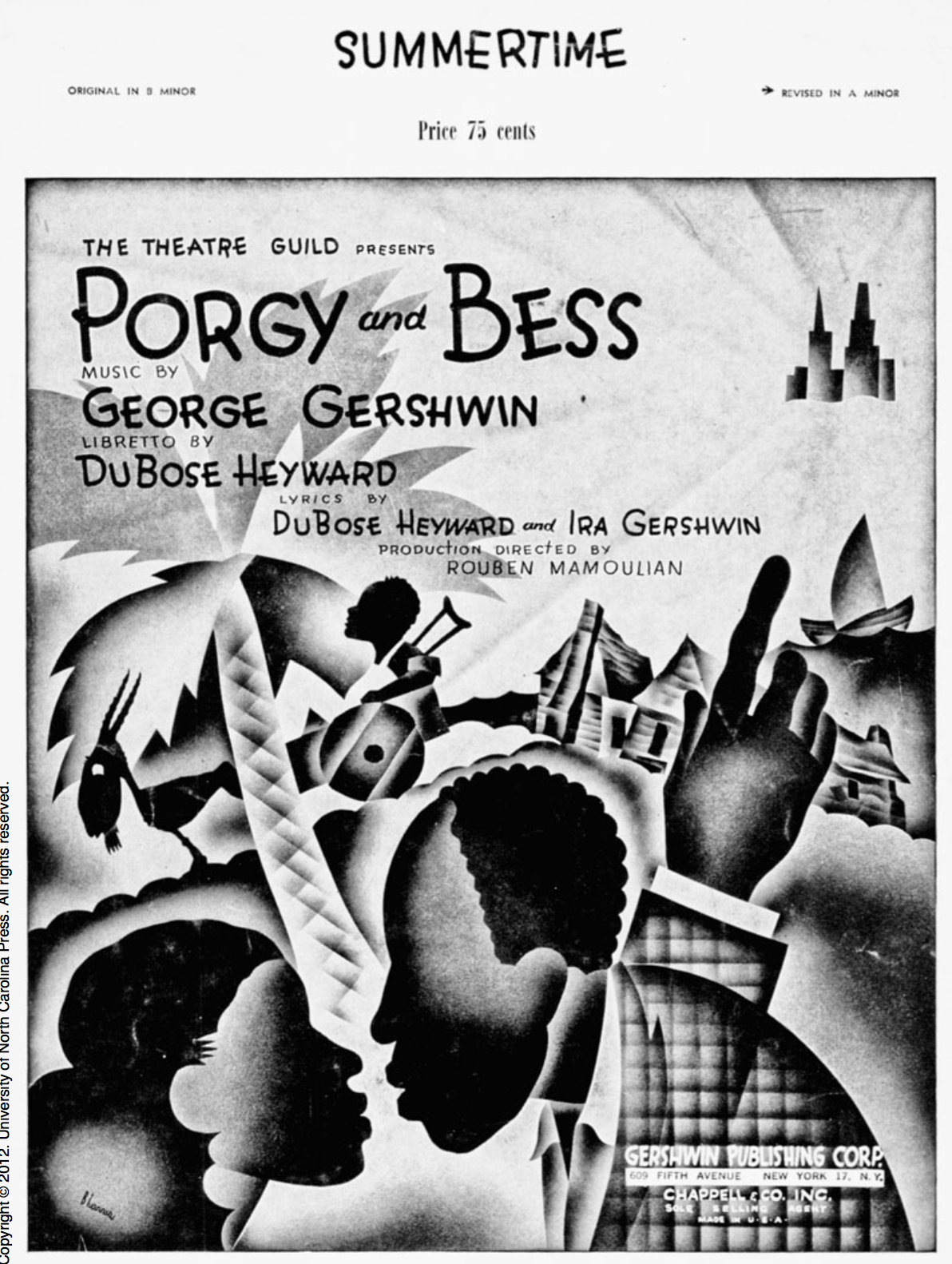

Ilustración para una vieja partitura de Porgy and Bess.

Y el tocadiscos comenzó a irradiar el tránsito entablado entre la gravedad y la dulzura de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, al darle el color de sus voces a Porgy and Bess, esa obra perenne de George e Ira Gershwin. Lo mejor que hicieron los negros y los judíos juntos, según la opinión de un amante exquisito del jazz, como lo era Richard El Alemán o como quieran llamarlo.

El auténtico jazz de Bolivia

En el año 2005 o 2006, no importa ser preciso, hice un programa de jazz en una radio. Comenzaba el viernes a las cero horas y terminaba a las 4 de la mañana del sábado. La emisora, propiedad de un boliviano, tenía una programación dedicada en su mayor parte a esa comunidad. Con el transcurrir del tiempo fui acumulando Cds provistos y comprados algunos en Zibals y también en la disquería de la librería Gandhi. Durante la semana hacia un recorrido por lugares como Notorius o Thelonius, para escuchar la música que me apasionaba y de paso buscar entrevistas.

Fue así que entrevisté a gente grosa y con mucho talento, como Walter Malosetti, Alejandro Herrera, Roxana Ahmed, Pocho Lapouble, por nombrar algunos, También al violinista uruguayo Federico Britos, que integró uno de los cuartetos formados por Charlie Haden y en la última grabación de Bebo Valdez. Mis días estaban dedicados por entero al programa y mi vida también, ya que estuve un año sin fumar por consejo de una oyente fonoaudióloga, la cual me observo buena voz, pero de fumador. El dueño de la radio, Baltazar Quispe, estaba encantado por haber descubierto él también esa música. A modo de homenaje cada tanto pasaba Bolivia, fuera la versión de su autor Cedar Walton como la Freddie Hubbard.

Prácticamente, todo el dinero que ganaba lo gastaba en adquirir CDs, lo cual era un verdadero presupuesto, pero eso no me importaba. Todos los jueves nos reuníamos con un grupo de amigos a cenar, escuchar lo recién comprado y de paso armar el programa de la noche siguiente. Cierto jueves, de una tarde otoñal, cuando volvía de hacer las compras en el super chino de a la vuelta, con lo necesario para la velada nocturna, al llegar a la esquina de Yerbal y Gavilán, una chica joven y bonita, detuvo el andar de su auto y después de bajar el vidrio de la ventana me preguntó:

-Disculpa. ¿Te gusta la música?

-Sí. –le respondí algo sorprendido, yo esperaba que preguntara por alguna calle o avenida.

-Tengo algo para vos -dijo al tiempo que se bajó del auto.

Caminó hasta la parte de atrás y abrió el baúl, del cual sacó una caja de bananas llena de CDs, una caja maravillosa con música de Charlie Haden, Miles Davis, Paul Motian, Joshua Redman, Bill Evans, Carmen Mc Rae y otras joyas. Aun sorprendido, le pregunté el porqué de tal obsequio.

-Mi novio me dejó por otra, en venganza le robé todos los discos. ¡Son tuyos!

El programa del viernes siguiente fue dedicado a esa muchacha ignota y vengativa y abierto con For an Unfinished Woman, grabación en vivo de un concierto de Gerry Mulligan y Chet Baker en el Carnegie Hall, en noviembre de 1974. Cosas que suceden cuando se ama el jazz y sus azarosas peregrinaciones.