Un joven mutilado regresa de Malvinas y se suicida tras ser rechazado en su hogar. La historia circuló en voz baja en la posguerra. Federico Lorenz en “La llamada: historia de un rumor de la posguerra de Malvinas” (Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, 2017) retoma la historia, la analiza y nos interroga con preguntas incómodas que siguen vigentes. Con motivo de la reedición ampliada de la obra ofrecemos el último capítulo de un libro que articulando la crónica, la investigación histórica y los testimonios de los sobrevivientes repone palabras no dichas y contextos silenciados.

…Mírelos. Casi todos tienen un pariente muerto. El pariente más joven, el loco de la familia. Se consuelan unos a otros como si se los hubiera matado la epidemia.

—¿Y usted qué hacía cuando la epidemia?

—¿Yo? Lo mismo que ellos. Ver, oír y callarme la boca.

Osvaldo Soriano, Cuarteles de Invierno

Repasemos, a manera de cierre, el trabajo realizado, para luego ofrecer una reflexión más general sobre la década de 1980 en Argentina. El valor analítico de la historia de un rumor radica en ofrecernos algunos elementos para comprender la época que lo escuchó con avidez y lo difundió. De no hacer ese esfuerzo, el rastreo de la historia del mutilado solos ería un ejercicio placentero en el plano intelectual. Y aunque es una explicación aceptable e inescindible de la tarea, al menos en mi concepción del trabajo historiográfico es insuficiente.

Al seguir el modelo propuesto por Marc Bloch para analizar los rumores de guerra, tuvimos que prestar atención a cuatro cuestiones. En primer lugar, en un plano general, mostrar el proceso por el cual desde comienzos del siglo XX, las imágenes de los heridos, sobre todo los mutilados, habían sido condensadoras de sentidos a la hora de mostrar el impacto físico y mental de las guerras. En segundo lugar, reconstruimos el estado de ánimo social que había vuelto verosímil la historia del lisiado suicida. Luego, como tercera cuestión, este relato tenía que ofrecer elementos de más larga duración que, en el plano cultural tanto nacional como internacional, permitieran ver cómo se había conformado el esqueleto básico de esa historia. Por último, en un nivel más minucioso, intentamos identificar el acontecimiento fortuito que había disparado la historia de la llamada. Emergió una sumatoria de ellos, que se articularon en el especial contexto de la posguerra de Malvinas y la salida de la dictadura en Argentina.

El rumor

Las imágenes de heridos y mutilados ganaron fuerza durante las dos guerras mundiales por una serie de factores. En primer lugar, la masividad de ambas conflagraciones, que movilizó a millones de combatientes durante años. Luego, las características de los enfrentamientos, sobre todo en el caso fundacional de la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra de desgaste, el desarrollo tecnológico produjo heridas desconocidas hasta entonces, en particular vinculadas a desgarramientos y amputaciones producidas por la artillería.

Cuando terminó el conflicto, las sociedades tuvieron que asimilar a sus inválidos y mutilados en un contexto crítico. A la conmoción posterior al Armisticio, se añadieron profundos cuestionamientos no solo al sentido de la guerra, sino a los pilares políticos y económicos que habían sostenido el sistema de naciones hasta el estallido de la conflagración.

Las críticas a la guerra encontraron distintos vehículos de expresión: literarios (como las novelas de Erich María Remarque o los poemas de Siegfried Sassoon), artísticos (es el caso de las pinturas de Otto Dix), documentales (las exhibiciones de Friedrich) y cinematográficos (la versión de Lewis Milestone de la novela de Remarque).En todas estas producciones la figura de los mutilados y desfigurados desempeñaron un papel fundamental.

Los afectados por la guerra, con sus marcas a cuestas, encarnaban la ambigüedad que vivían sus compatriotas de la convivencia del deseo morboso de ver los efectos de la batalla con la imposibilidad de tolerarlos. Además el mutilado, a diferencia del muerto en batalla o el sobreviviente que ha quedado entero (al menos su cuerpo), ofrece una figura más problemática a la hora de las representaciones acerca de la batalla. No es un caído por la patria, está a mitad de camino entre la realidad de sus heridas y el paraíso laico de los héroes nacionales. Los mutilados llevan la memoria de la guerra escrita en el cuerpo. La evidencia de las marcas físicas, visibles en los lisiados o veteranos a los que les faltaba algún miembro en las calles de los grandes centros urbanos europeos, prolongaba con su presencia visible las consecuencias de la guerra.

Por su parte, la sociedad argentina que recibió a las victimas de Malvinas tenía algunas características particulares. Bajo el gobierno de una dictadura militar desde el año 1976, había estado inmersa en la violencia desde varios años antes de ese golpe institucional. Es controversial, tal vez, datar el origen de ese estado de aceptación de la violencia como instrumento de la política, pero es indudable que, por lo menos desde el año 1969, el clima de movilización social y radicalización política se había acentuado, y que a partir de 1974, sobre todo en los grandes centros urbanos, la convivencia con atentados y muertes callejeras de distinto signo era parte de lo cotidiano.

Producido el golpe, la represión (con distintas intensidades locales y de clase, pero generalizada), la censura y el miedo habían extendido un clima propicio a la circulación de rumores, por ejemplo, en el caso del destino de las víctimas de la represión estatal que, como sabemos hoy (y aún faltan investigaciones para establecer hasta qué punto se sabía o se quería saber entonces), fue el de su asesinato mediante el método de la desaparición forzada de personas, que comprendía su detención, tortura y reclusión clandestinas, así como el ocultamiento de sus cuerpos.

Fue en ese marco que la dictadura militar argentina produjo la guerra de Malvinas, un hecho de fuerte impacto colectivo y que, a diferencia de los episodios represivos, fue cubierto (aunque de manera distorsionada) por la prensa y los medios audiovisuales de la época.

La derrota ante los británicos abrió la posibilidad de cuestionar sin restricciones la dictadura militar. Además, la incertidumbre acerca de la suerte de los soldados ganó terreno en el humor social. Señalamos una sensación de frustración, abatimiento y decepción que crearon desconfianza ante un gobierno que además deliberadamente ocultó el regreso de sus tropas por temor a mayores cuestionamientos. La sociedad de la posguerra de Malvinas, al mismo tiempo que procesaba la derrota, se asomó a los abismos del horror con el que había convivido. En ese marco, surgieron contradicciones entre las formas en las que los soldados buscaron recordar la guerra, y el marco social que encontraron para hacerlo dentro de una sociedad con una fuerte voluntad de regeneración. Pero además faltaron respuestas sociales para su regreso, que se tradujeron en suicidios, abandono de las familias afectadas por la guerra y ocultamiento.

Fue en este contexto que apareció el rumor del joven soldado mutilado que llama a su casa y es rechazado por su madre. Señalamos la presencia de una cantidad de vehículos culturales por los que esta historia, que no ha sido comprobada, se pudo haber moldeado en los meses posteriores a la guerra. En particular, algunas películas (Regreso sin gloria, El francotirador) estrenadas durante la década de 1970 que tematizaban una guerra, la de Vietnam, con características, en cuanto a la forma en la que fue socialmente procesada, semejante a la de Malvinas.

Es probable que algunos de los jóvenes que participaron en la conformación de los centros de ex combatientes, en general en regimientos urbanos, hubieran entrado en contacto con historias de veteranos que regresaban a sus hogares lisiados o mutilados. Ese repertorio condicionó las formas que encontraron para denunciar aspectos particulares de la guerra y la posguerra. Encontramos gran cantidad de situaciones de los meses de la posguerra que la tornaban creíble, acentuadas por la ausencia de noticias concretas y señales textuales en obras que alcanzaron masividad, como las historias truncas de Los chicos de la guerra, el libro de Daniel Kon.

En cuanto al acontecimiento fortuito que habría disparado el rumor, identificamos algunos elementos significativos. Además de establecer una secuencia cronológica plausible, lo que resulta más útil es ubicarlos en un contexto de revulsión, desconfianza (hermana gemela de la necesidad de creer) donde se retroalimentaron y potenciaron. Un artículo publicado un año después de la guerra por un autor tan célebre como Gabriel García Márquez, que se hacía eco del rumor y lo potenciaba; una versión literaria de venta popular, que retomaba y recreaba de modo ficcional la historia, le dieron materialidad y la legitimidad de la palabra impresa a un rumor que, sin poder establecer los canales definitivos, tanto el periodista como Carlos Pensa (autor de La guerra inútil de Matías) habían recogido.

Lo más fructífero fue, de acuerdo a la idea de que los rumores despiertan imágenes acumuladas en la larga duración, ver qué otros vehículos culturales podían haber moldeado la historia de la llamada. Llegamos entonces a la posible influencia de películas como Regreso sin gloria en la imaginación de los soldados o sus familiares necesitados de darle sentido a sus experiencias, lo que nos permitió retroceder aún más en el tiempo. Este camino, a la vez, nos llevó a los consumos culturales de los sectores medios en las décadas de 1960 y 1970, encarnados en la televisión. Encontramos un capítulo de una serie de un ciclo popular y masivo, Alfred Hitchcock Presenta, estrenado en 1958 y transmitido en Argentina, en la que la historia del mutilado rechazado aparecía con todos sus elementos, aunque ambientada casi tres décadas atrás, pero revivida por la televisión.

Para volver una vez más a las referencias metodológicas del comienzo, no deja de ser curioso y a la vez significativo que la figura que adopta Carlo Ginzburg (1991) para explicar la importancia de los estudios microhistóricos sea la de una mutilación:

Menocchio se inserta en una sutil y tortuosa, pero nítida, línea de desarrollo que llega hasta nuestra época. Podemos decir que es nuestro precursor. Pero Menocchio es al mismo tiempo el eslabón perdido, unido casualmente a nosotros, de un mundo oscuro, opaco, y al que solo con un gesto arbitrario podemos asimilar a nuestra propia historia. Aquella cultura fue destruida. Respetar en ella el residuo de indescifrabilidad que resiste todo tipo de análisis no significa caer en el embeleco estúpido de lo exótico y lo incomprensible. No significa otra cosa que dar fe de una mutilación histórica de la que, en cierto sentido, nosotros mismos somos víctimas (pp. 27-28).

Historias como la del mutilado ganan en fuerza y significatividad si pensamos que, lo que queda adherido a ellas, más que determinadas estructuras lógicas, son marcas experienciales. La mirada micro histórica, en este sentido, es un elemento que permite rastrear lo ajustado de esta afirmación. De este modo, los indicios no lo son tanto de valores o ideas, como de sensibilidades asociadas a ellos. Y por eso un rumor resulta un vehículo tan eficaz para expresar un estado de ánimo social y observar un clima de época. Es la experiencia la que otorga sentido a los vehículos culturales. Resulta válido entonces pensar que a partir de haber estudiado la circulación de un rumor de la posguerra, podemos decir algo acerca de la sociedad en la que se dispersó.

Por último, y para no terminar fascinados por el ejercicio retórico de encontrar esos parecidos, volvimos al escenario en el que la historia argentina de una llamada fatal se formó: los hospitales, los heridos, quienes los cuidaron, quienes quisieron saber de ellos, es decir, los seres humanos que actuaron esa historia, e identificamos, para que hiciera contrapunto con la reconstrucción de los vehículos culturarles en los que el mito se había alimentado, otro posible origen, como quería Bloch, de carne y hueso.

La llamada

Queda ver de qué manera esta pequeña historia ilumina la época durante la que circuló. Como en una serie de círculos concéntricos, podemos ampliar la mirada desde el oscuro rincón de un hospital donde un herido llama a su casa, a la época en la cual la tragedia que narra el rumor se desarrolló. El mutilado representa a una generación de jóvenes marcados por la guerra pero, más con mayor amplitud, podemos ver en él a los jóvenes en la Argentina de la década de 1980, hayan ido a la guerra o no. Si en una primera lectura la historia parece reflejar solo las dificultades que encontraron los ex combatientes durante su regreso, en los primeros tiempos posteriores a la derrota, con el paso de los años, este rumor encarnó el abandono y el desinterés—sobre todo estatal, pero no solo este— que los ex combatientes sintieron que existía hacia ellos.

La incomunicación entre el hijo y la madre tiene que ver con las lógicas diferencias que existen entre la experiencia de la batalla y la de los civiles. La mutilación es literal: los que han ido a la guerra ya no serán los mismos, hayan vuelto enteros o no. El hecho de que el diálogo se produzca entre el joven soldado y su madre nos dice varias cosas. Es una familia rota por la guerra. El mutilado, metafóricamente, no encaja en su hogar: ni en cuerpo ni, como veremos, por la experiencia que trae a cuestas (en su caso, las mutilaciones la han impreso en su cuerpo). Sucede que el veterano no encaja en su sociedad. La familia, el hogar, representan el país que recibió a sus soldados derrotados. El rumor del soldado que llama es el relato del regreso a la patria. Pero anclada en esta historia de Malvinas, lo que emerge son los modos en los que la sociedad argentina se relacionó con la violencia que había producido. No solo con la de la guerra austral, sino con la de la década de 1970. El soldado regresa a casa, pero los civiles regresan a la paz.

El soldado mutilado, adelantemos esta idea que profundizaremos al final, es un joven que también podría haber sido una víctima sacrificial. Pero este joven que regresa está en una situación ambigua. Marchar a la guerra, desde el punto de vista simbólico, lo había preparado para el sacrificio: al ser enviado a Malvinas como un soldado de la Patria, había recibido el máximo honor para un ciudadano y la posibilidad de encarnar su compromiso cívico con el sacrificio de su vida. Eran los pasos preliminares para su sacralización, que se consumaría con la muerte en batalla. A cambio de su entrega, se haría acreedor a la honra y al recuerdo eterno de sus compatriotas (Hass, 1998, p. 40).

Si hubiera muerto, sería un caído, y se habría materializado el sacrificio. Pero el soldado que protagoniza el rumor ha sobrevivido, y en su cuerpo mutilado muestra no solo el costo de la guerra, sino la derrota, cuyas consecuencias condicionarán el resto de su vida. Ha perdido la posibilidad de ser, aquello que le habría dado todo el sentido a su experiencia: un caído. Ya no es una víctima sacrificial, pero a la vez, en su condición de herido de guerra, es una presencia, si no indeseable, al menos molesta. Porque un soldado que regresó entero vuelve a la vida civil cuando deja el uniforme y lo dan de baja (por eso eran tan llamativos, como registra la prensa de la época, los actos de los ex combatientes, en los que se destacaba más que nada que usaran ropa militar). Para alguien a quien le faltan los miembros, ese anonimato es más difícil. Recuerda cada día a quienes lo ven y saben de su condición que hubo una guerra, y que esta tuvo consecuencias.

Como en la fotografía de Marcos López, el joven ex combatiente está junto a sus compañeros escuchando el recital de rock, pero es evidente su diferencia, marcada a fuego en su cuerpo y explicitada por la silla de ruedas. Lo mismo vivieron los veteranos del primer conflicto mundial, durante cuya posguerra se consolidaron determinadas figuras retóricas asociadas a las imágenes de los mutilados y desfigurados, que de ser modelos para futuros ciudadanos en armas se transformaron, más bien, en apariciones periódicas de la mala conciencia de sus compatriotas y advertencias (estériles) acerca del costo humano de la guerra.

El diálogo entre un hijo y su madre, que propiciaba un regreso y un reencuentro, culmina con el frustrado retorno del guerrero, materializado en la muerte del joven soldado por su propia mano. No es la muerte producida en la batalla, bajo fuego inglés, sino el suicidio de los jóvenes que habían sido enviados a combatir. La historia de la llamada apareció en una época en la que todos querían ver, pero a la vez resultaba muy difícil hacerlo. El lisiado mostraba en su cuerpo las heridas de la sociedad; el desenlace de la historia, la imposibilidad de lidiar con ellas. Si la sociedad argentina había renegado de la violencia que había engendrado y desatado, esas marcas en el cuerpo del joven soldado eran lo más lejos que esta podía ser asumida, el límite al cual los civiles podían asomarse. Pero es cierto que la forma del relato sugiere que el costo a pagar por la experiencia de la derrota en una guerra, que tuvo un importante consenso, cayó sobre los ex combatientes y no sobre el conjunto de la sociedad.

Durante la década de 1980, el rumor del mutilado expresó la dificultad que sentían los ex combatientes para ser parte de un mundo cuyas experiencias en la guerra de Malvinas habían parido, pero que parecía no tener lugar para ellos. Al igual que en Metropolis, el tríptico de Otto Dix, los jóvenes veteranos miraban la fiesta desde afuera. De la misma forma que en las pinturas del alemán, eran la escoria, los restos del vaciado de una nueva forma de convivencia, la sociedad de la primavera democrática.

Tal vez por eso, si es que, como propuse, en la conformación del mito de posguerra argentino se produjo una reinterpretación de la película Regreso sin gloria, el final del rumor haya sido tan diferente a su fuente de inspiración fílmica. En la película estadounidense, se sugiere el suicidio del esposo de Sally (un militar profesional), y en una de las últimas escenas, vemos que las puertas de un supermercado se cierran tras ella, formando la frase «Lucky Out», que podríamos traducir como salida feliz o final feliz.

En el caso de Malvinas, ese final, por el contrario, fue trágico: a pesar de que Luke es un lisiado, ha podido rehacer su vida, ha encontrado el amor; es quien se aferra al pasado (el marido engañado, militar de carrera) quien no encajará en la nueva vida que comienza tras la guerra. Pero en el caso del paralítico argentino, todo el peso de las contradicciones de la posguerra caerá sobre él: está solo, y por eso se mata.

Desapariciones

Las reflexiones sobre las relaciones entre el rumor de la llamada y la época en la que circuló admiten una mayor complejidad, que tiene que ver con las condiciones de posibilidad de que hubiera, en esos años, relatos diferentes acerca de la violencia y la muerte en la Argentina y, en particular, acerca de la política entendida como guerra (concepción compartida, en aquellos años, por las organizaciones armadas y el estado que las reprimió).El espacio de circulación de discursos sobre la violencia, los muertos y la guerra en la post dictadura argentina queda acotado en un dictum de melancólica precisión publicado veinte años después del golpe militar por Héctor Schmucler (1995):

La historia de la Argentina en estos veinte años se ha sostenido sobre dos intenciones de olvido, sobre dos silencios: los desaparecidos durante la dictadura de la década de 1970 y la derrota en la guerra de las Malvinas. Desaparecidos y derrota: dos exclusiones, dos olvidos (Schmucler, p. 52).

Con esta sentencia, Schmucler abre dos niveles posibles para desarrollar una reflexión sobre la época: el de la experiencia y el de la política, tanto en el caso de la guerra de Malvinas como en el de las movilizaciones sociales y la represión que las aplastó, marcadas por la muerte y la guerra.

¿Era posible, en la década de 1980, decir algo en clave política sobre la guerra, utilizando su propio vocabulario, nombrando a sus muertos y actores con el repertorio simbólico bélico, que es como se habían pensado muchos de ellos? Esta pregunta es tan importante —si no más importante— como otra que resulta más sencillo hacerse, y es a la que el rumor analizado remite en forma automática: ¿La sociedad argentina estaba preparada para recibir a sus soldados? ¿La dificultad para procesar la experiencia bélica se debía solo a Malvinas?

Dado que la respuesta es en parte positiva, ya que, con contradicciones, recibió a los combatientes y encontró mecanismos para reinsertarlos (más allá de lo que estos sintieran al respecto, según evidencian distintos elementos, desde sus documentos públicos y testimonios, hasta el rumor que estudiamos), la pregunta —síntesis que emerge de las dos anteriores— es: ¿había un contexto preparado para recibirlos, para procesar una experiencia bélica en términos bélicos?¿Podía la sociedad argentina de la década de 1980 hablar de guerra? ¿Podía hablar de la política en términos de guerra? Si las respuestas son negativas, encontraríamos en esta imposibilidad uno de los elementos profundos que explican el arraigo de la historia del soldado mutilado.

Escribió Modris Eksteins(1980) que en Europa, durante la década de 1920, la Gran Guerra «no había sido olvidada, sino que simplemente la habían enterrado» (p. 346). Hubo, según su análisis, un proceso de represión de la memoria de la guerra. Pone como ejemplo la descripción que hizo Ilyah Ehrenburg de una visita a Berlín en el otoño de 1921. El visitante encontró un consenso para no mencionar la guerra, aunque esta se encontrara en todas partes:

Los miembros artificiales de los mutilados de guerra no crujen, las mangas vacías estaban aseguradas con alfileres de gancho. Hombres cuyos rostros habían sido achicharrados por los lanzallamas llevaban puestos grandes anteojos oscuros. La guerra perdida se camuflaba cuidadosamente mientras pululaba por las calles (p. 346).

¿De qué modos se dio ese proceso de posguerra en la Argentina?

Las formas en las que la violencia de la década de 1970 y la represión posterior fueron procesadas por la sociedad implicaron una serie de elementos que se extendieron, también, a la guerra de Malvinas. En primer lugar, se dio una despolitización de los actores del pasado que se buscaba dejar atrás. Dicha despolitización se produjo, en parte, como una consecuencia del discurso refundacional de la democracia, que abjuraba tanto de formas políticas que habían incorporado la violencia como metodología como buscaba condenar a la violencia ilegal estatal. Pero, también, tuvo su origen en la suplantación de un discurso político por otro humanitario para referirse a las víctimas de la dictadura. Como señala Alejandro Horowicz (2012), el discurso y el accionar del gobierno militar y los sectores que representaba colocó a los padres en el lugar de negadores de la experiencia de sus hijos:

Esa era la exigencia del soliloquio oficial: padres que sacrificaran, entregaran, inmolaran a sus hijos. Padres que debían repetir el gesto bíblico de Isaac, ya que Videla y su gobierno actuaban como si fueran la encarnación viva del arcángel Gabriel. Por tanto, los padres que averiguaban, los que ponían en tela de juicio la información oficial […] quedaban al borde de la subversión; es que al interpelar a las autoridades pisaban la delgada frontera que conecta con la desobediencia. Para evitarla, Madres [de Plaza de Mayo] encontró el argumento: la inocencia. Sus hijos eran inocentes (p. 16).

En ese proceso conceptual, los militantes políticos y sociales y los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad devinieron en víctimas y perpetradores, y la lectura histórico-política de los años de la dictadura y los que la precedieron, en una visión sobre el pasado basada sobre todo en criterios morales. Ni la guerra popular prolongada, ni la guerra contra revolucionaria tenían lugar en el espacio retórico del estado de derecho argentino, más que como crímenes a ser juzgados o desviaciones a ser sepultadas. Guerra que había estado presente en la cotidianeidad de los actores involucrados, en sus documentos, sus discursos y sus acciones; textos y actos que pasaron a ser materia de la Justicia, procesable en el lenguaje del delito o de los derechos humanos vulnerados o expulsado del ámbito de lo que era el espacio de las prácticas políticas aceptadas.

Debe quedar claro que esta afirmación no es ni una reivindicación de la violencia ni una relativización de los derechos humanos ni del proceso de justicia. Se trata del señalamiento de la distorsión de una experiencia histórica según fue vivida y actuada por sus protagonistas. Distorsión que tuvo consecuencias sobre los protagonistas de un hecho histórico bélico como fue la guerra de Malvinas. Tener en cuenta este proceso de reinterpretación de los actores y el repertorio político es fundamental, ya que con seguridad ese estrechamiento del campo semántico y político achicó el espacio para que se hablara de la guerra de Malvinas como tal.

Refiriéndose al período de la historia argentina comprendido entra las décadas de 1930 y 1960,el historiador Tulio Halperín Donghi (1990) escribió:

Quien quiera podrá entonces definir a este último tercio de siglo de historia argentina como una larvada guerra civil, a condición de que no eluda con ello considerar que esa guerra civil permaneció en efecto larvada, y que este hecho requiere también él ser explicado (p. 90).

Ese proceso de guerra civil larvada que requiere ser explicado involucra el aplastamiento de las experiencias populares de masas del yrigoyenismo y el peronismo mediante golpes militares y represiones cada vez más violentas, entre ellas el bombardeo a la Plaza de Mayo de junio de 1955, así como el proceso de creciente conflictividad social abierto tras el golpe de septiembre de ese mismo año que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón. Si ese era, para el autor, un estado de guerra civil larvada, ¿de qué manera llamar, en consecuencia, a los enfrentamientos de la década de 1970, en un arco cuyos extremos van desde los proyectos revolucionarios armados hasta la represión paraestatal y estatal desatada desde mediados de esa década? Proceso histórico —vale decirlo— que además reconoció, entre ambos polos, una variada gama de proyectos de participación política, social y cultural, que también fueron combatidos. Ese estado larval de guerra civil, que expresa una crisis social, ¿tuvo su prolongación durante la década de 1970? ¿Afectó también a las formas para referirse a lo que todavía hoy suele llamárselos años de plomo?

Es bastante probable que una guerra civil que no se nombra como tal (acaso porque no lo sea, acaso porque no llegó a desplegarse de forma plena, en términos bélicos, y en todo caso todas estas posibilidades son materia de investigación y debate histórico) tenga, como prolongación lógica, los eufemismos o las sublimaciones para referirse a sus víctimas y, también, a los caídos enrolados en las diferentes facciones en pugna que produce. Pero estos sujetos históricos, en el proceso de factura de la historia, no tenían dificultades para referirse a sus muertos ni a sus acciones con nombres que se remitían a proyectos y concepciones de la política bien concretos: sus muertos eran combatientes caídos por la revolución, y por ello inscriptos en un panteón revolucionario que los consagraba como beligerantes, y cuyo nombre era retomado por nuevas columnas de militantes que debían seguir su ejemplo. Sus adversarios y verdugos, miembros de distintas fuerzas armadas y de seguridad, o en facciones políticas de signo opuesto a las revolucionarias organizadas desde el peronismo en el gobierno hasta 1976, apelaron al repertorio simbólico patriótico para darle sentido tanto a su lucha como a sus bajas.

Como consecuencia del repertorio simbólico desplegado por la lucha del movimiento de derechos humanos, del impacto en la sociedad de los crímenes cometidos por la dictadura (difundidos ya como denuncias, o institucionalizados como tales por efecto del Juicio a las Juntas)y (aunque bastante menos se reflexiona al respecto) como consecuencia de la derrota del proyecto político revolucionario, muy tempranamente la experiencia de esa confrontación entre argentinos fue procesada en la clave del terror estatal, las violaciones a los derechos humanos y sus víctimas, los desaparecidos.

Si entre 1970 y 1975 la evidencia de ese enfrentamiento era palpable en las calles, donde todos los días aparecían cadáveres acribillados o martirizados que respondían a declaradas acciones de guerra o ajusticiamientos, a partir de 1976 ya no había secuelas materiales de ese enfrentamiento civil larvado: ni tumbas, ni veteranos de uno u otro bando.

Es fundamental destacar que quienes se enfrentaron no tuvieron el mismo sino: los derrotadosestaban ausentes a causa de la matanza y la derrota; los vencedores, ocultos por el descrédito social que cayó con fuerza sobre ellos en la segunda mitad de 1982 y como consecuencia de la nueva guerra que encararon. Fue una guerra sin prisioneros y sin cementerios de guerra. Solo nombres, fotos, homenajes y esperas interminables. Al ser nombrados como desaparecidos, los militantes y combatientes fueron privados de la posibilidad del recuerdo épico de sus acciones, aun en la derrota.

No es una guerra ser sometido al mal insondable ya todos sus instrumentos de tortura. Lo es menos, aun, para los padres de los combatientes, que no la protagonizan. Pero fue de esa manera como la concibieron quienes decidieron sostenerla. Y negar esta situación es negarles su condición de sujetos históricos o, para retomar una idea de Edward P. Thompson (1989) volver a derrotarlos:

Es posible que sus ideales comunitarios fuesen fantasías. Es posible que sus conspiraciones insurreccionales fuesen temerarias. Pero ellos vivieron en aquellos tiempos de agudos trastornos sociales, y nosotros no. Sus aspiraciones eran válidas en términos de su propia experiencia; y, si fueron víctimas de la historia, siguen, al condenarse sus propias vidas, siendo víctimas.

Este proceso de reinterpretación simbólica de dos décadas violentas no estuvo exento de conflictos. Y fue, sobre todo, un discurso en el cual los padres tomaron la palabra en nombre de sus hijos. Porque estaban muertos, desaparecidos, o presos; pero sobre todo, porque el espacio para un discurso generacional, característico de las décadas anteriores, había sido achicado a sangre y fuego. En ocasiones, la disputa no era solo contra el discurso de la dictadura militar, sino también con el de las organizaciones revolucionarias en las que las víctimas de la dictadura habían militado.

Enrique Fernández Meijide, padre de Pablo, un joven militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (frente de masas estudiantil de Montoneros, laprincipal guerrilla peronista), desaparecido a los diecisiete años, publicó en diciembre de 1984 un texto dirigido a Mario Eduardo Firmenich, el máximo dirigente montonero, que en ese momento estaba en el exilio pero de quien se rumoreaba que volvería a la Argentina. En la nota, titulada «Por favor, quedáte donde estás»describe cómo mientras buscaban a su hijo

nos fuimos enterando de circunstancias y hechos tan terribles como el nuestro. Eran cientos, miles. La inmensa mayoría tan inocentes como el nuestro. De Pablo doy fe. Por su edad, por su trayectoria, tan escasa en tiempo (Fernández Meijide, 2 de diciembre de 1984).

.

En el texto, cita una frase de Ernesto Sábato, «uno de nuestros más lúcidos filósofos y humanistas»: «de este tiempo del desprecio quedará el trágico recuerdo de los miles de muchachos y chicas idealistas, inculpables de cualquier terrorismo» (Fernández Meijide, 2 de diciembre de 1984). Recordemos que el escritor citado por Meijide era el presidente de la CONADEP,y fue el redactor del Nunca Más.

No obstante, el artículo de Fernández Meijide generó la respuesta de un grupo de «familiares peronistas de detenidos-desaparecidos y muertos por la represión». En ella afirmaban que «este señor incurre […] en apreciaciones erróneas sobre lo vivido por nuestro país y nuestro pueblo ejerciendo una crítica injusta a los militantes populares, que no hace más que ocultar y tapar […] a los verdaderos enemigos de la Nación». Y tras cuestionar cada uno de los puntos del artículo aparecido en Clarín, concluían:

En el nombre de nuestros familiares y el de nuestro sufrido pueblo, el necesario respeto a sus ideales y aspiraciones, en honor a la resistencia que ellos opusieron, debemos obligarnos a ser precisosy no incurrir en errores tan graves.

Si como padres nos cegamos a esta realidad […] estos hechos nefastos sin duda volverán a ocurrir (Baschetti, 2000, pp. ).

En este intercambio entre padres afectados por la represión ilegal, comprobamos otro de los efectos que esta tuvo: fueron las generaciones de los mayores las que hablaron por los hijos. Ese discurso estuvo marcado por la pérdida, por las formas que adoptó la lucha por la verdad y la justicia y por el contexto de la post dictadura, en donde el eje fue, de manera dominante, la condena de los crímenes de la dictadura militar y la refundación democrática de la sociedad. En ese proceso, la figura de los jóvenes fue fundamental, para acentuar la perversidad represiva. En la cita de Fernández Meijide, su hijo es «inocente», «inculpable de cualquier terrorismo». Esa inocencia, en la clave de los que los militares abarcaban como «subversión», era de cualquier forma de activismo político. Eso es lo que reivindican los padres en la segunda misiva, que en aquellos años dieron una batalla simbólica infructuosa.

Mirar a los muertos

Al extenderse la victimización a los soldados retornados de Malvinas, estos fueron privados, también, no solo de su condición de sujetos históricos, sino de la posibilidad de algún tipo de gloria u homenaje debido a su condición de combatientes. Confluyeron en esto dos elementos: la reivindicación de la guerra contra los ingleses hubiera sido una forma de resaltar un hecho iniciado por la dictadura militar; asimismo, la clave de esa reivindicación pasaba por un repertorio patriótico militar que era, el que habían invocado las Fuerzas Armadas, no solo para recuperar en forma transitoria las Islas Malvinas, sino para reprimir a los grupos políticos revolucionarios.

Como resultado, las figuras de las víctimas de la dictadura y las de los soldados en las islas se superpusieron, o más bien: la sociedad incluyó simbólicamente a los soldados de 1982 vistiéndolos con el ropaje de las víctimas. Se trata de un proceso simbólico que en Argentina tuvo una fuerza notable. Como señala Beatriz Sarlo (2012):

Una rápida observación del caso argentino posterior a 1955 indica que […] los jóvenes radicalizados de la generación posterior a la caída del primer gobierno de Perón [sic], buscaron una historia que les garantizara sentidos y siguiera una trayectoria definida por una teleología que conducía de la caída a la redención revolucionaria, con un protagonista sólido […] No fue su condición de hijos, sino su condición de jóvenes intelectuales o militantes la que definió su relación con el pasado que sus padres habían vivido. En lugar de una memoria de sus padres, buscaron una memoria histórica que atribuyeron al pueblo o al proletariado (p. 143).

Esa búsqueda de una historia que «garantizara sentidos», que para los militantes pasó por los proyectos políticos revolucionarios, fue, para los ex combatientes de Malvinas, cumplir con su deber de soldados, combatir a los británicos en nombre su pueblo y luego, en el caso de aquellos que se organizaron en agrupaciones de veteranos de guerra y ex combatientes, prolongar esa lucha mediante la inscripción de la guerra de 1982 y su experiencia bélica en ella en diferentes proyectos políticos emancipatorios, de manera central en una clave latinoamericana.

Esa voluntad de resignificación y prolongación de lo que habían vivido como soldados en un proyecto que le diera sentido histórico y político fracasó porque antes se había producido, como en el caso de los militantes políticos, la transformación de sus experiencias como agentes de cambio o, de modo más simple, sujetos históricos, en víctimas sacrificiales, aquellas que la sociedad argentina elaboró para emerger del conflicto violento en el que se había involucrado, tolerado o acompañado, y con el que había convivido.

El impacto cultural de esas construcciones es muy fuerte. Esos límites conceptuales perduraron durante muchos años. Y más tarde, cuando el proceso por el cual a mediados de la década de 1990 comenzó una revisión del pasado que permitió la reivindicación de los militantes de los años setenta, este aun permaneció cerrado para los veteranos de Malvinas, debido a la asociación entre la guerra y la dictadura, y entre la revisión crítica de la primera con una defensa de la segunda. El modelo conceptual para mantener ese estado de cosas volvió a ser el que se había creado en la década de 1980. Así, en ocasión del vigésimo aniversario de la guerra, escribió el filósofo José Pablo Feinmann (2002) sobre los ex combatientes de Malvinas:

Quienes murieron en esa guerra no murieron por la causa justa: murieron como parte del plan de una junta macabra. Esto no quita honor ni jerarquía al padecimiento de los caídos, pero les quita gloria. Cosa que los vuelve más entrañables, más queribles para muchos de nosotros, que solo abominamos de la guerra sino, muy especialmente, de la junta genocida que la impulsó (.).

En esta mirada, los combatientes en Malvinas son «queribles» porque son víctimas, no en una guerra, sino de un Estado terrorista. En la descripción que hace de ellos, vemos las huellas simbólicas de los estereotipos que se elaboraron sobre ellos en la década de 1980:

Ellos volvieron. Fue un regreso sin gloria. Los años pasaron y algunos intentan reivindicar una guerra que tuvo el fin pérfido de afianzar un régimen de crueldad y atrocidades sin nombre. Otros asumen la verdad y asumen un camino extremo, que puede y debe ser vitado: el del suicidio. La dura verdad que hay que sobrellevar es la de este país, es la que todos compartimos: no hay gloria en la que podamos ampararnos (p.).

Para Feinmann, como para el cineasta Bebe Kamin en 1984,al filmar Los chicos de la guerra,todos los destinos son posibles para los soldados, salvo el que se los recuerde como lo que fueron: soldados. Feinmann también habla de un «regreso sin gloria»:

Quienes presentaron batalla fueron soldados niños o casi niños, que luego tuvieron que vivir sin tener detrás una gloria que merecían, pero que la historia y la verdad les negaba.

Los espera otra gloria: la de aprender a vivir sin gloria. La de saber que la gloria —cuando se la espera de la guerra no suele venir, ya que aquello que la guerra entrega es el horror y la muerte. La gloria de saber que los queremos no porque hayan peleado una «guerra justa» sino porque fueron víctimas —como muchos otros, como muchos honestos militantes de la izquierda de los 70, que terminaron por ser llamados «perejiles» (p.).

El lugar de la inclusión en la historia de los combatientes de Malvinas(en 2002, cuando se publicó la nota, orillaban los cuarenta años de edad), es el de jóvenes muy parecidos al hijo que evoca Enrique Fernández Meijide en su carta. Los ex combatientes, sobrevivientes a una guerra, son «perejiles», aquellos militantes de superficie que no participaron en acciones armadas, «honestos», masacrados por la dictadura y también —lo sugiere Feinmann en otra parte de su texto— malversados por sus conducciones.

Esta mirada sobre el pasado tuvo consecuencias metodológicas y conceptuales, que tanto expresan coyunturas políticas diferentes como establecen limitaciones temáticas y evidencian marcas experienciales (de género, políticas, de clase, etcétera). ¿A qué se debe esto? La explicación puede encontrarse en la misma historia reciente argentina: el profundo impacto de la represión sobre la sociedad (que condensó los sentidos sobre lo que había sucedido en las atrocidades de la dictadura, dejando poco espacio para otros elementos simbólicos y experiencias acerca de esos años), en la íntima asociación entre la guerra de 1982 y la represión ilegal (lo que torna aún más incomprensible la limitación analítica), y last but not least, el rechazo al discurso patriótico y su simbología que produjo su uso abusivo y sangriento por parte de los militares usurpadores del poder.

A estas marcas de la memoria debe agregarse el proceso de reforma disciplinar, que en el campo historiográfico, a semejanza de sus modelos europeos, cuestionó la historia basada en los grandes acontecimientos, la diplomacia, y las batallas (que fue la matriz inicial con la que se narró la guerra de Malvinas). Allí, como tema, la guerra de 1982 era un tópico antiguo desde un punto de vista profesional y a la vez incómodo políticamente1. Como resultado, tres décadas después de la guerra, esta sigue siendo pensada y narrada por diferentes actores con el mismo repertorio simbólico con el que fue procesada cuando concluyó.

En síntesis, la dificultad para pensar unos años en los que la política se concebía como guerra en los mismos términos que sus protagonistas permeó y limitó un procedimiento semejante en relación con los hechos bélicos que se desarrollaron en las islas australes. Pero hacerlo es fundamental para escapar de los efectos del mayor intento disciplinador en la historia argentina, el golpe del 24 de marzo de 1976:

Una de las patologías más severas que padece la sociedad argentina surge de rechazar nuestro obligado punto de partida: el propio e intransferible dolor. O transformamos esa laceración en territorio para elaborar un nuevo camino o sencillamente no hay modo. ¿Una afirmación altisonante? Más bien la primera conclusión que surge entre las brumas: el camino del año 1976 solo sirve para la perpetua regresión, para una pauperización sin fin, para la masacre permanente (Horowicz, 2012, p. 12).

Parte de ese rechazo tomó la forma de una interpretación del pasado en el cual la posibilidad de victimizar a un sector —los jóvenes militantes, los combatientes de Malvinas— a través de su despolitización (lograda mediante la reconfiguración de su experiencia histórica) fue el camino elegido para logar un nuevo pacto social e institucional que a la vez conviviera con los efectos socioeconómicos del golpe de 1976. Asimismo, la inocencia de delitos políticos de esos jóvenes, necesaria desde el punto de vista sacrificial, se extendió a sus progenitores y a sus compatriotas.

Un mito antiguo

Pero fue una guerra la que disparó el mito de la llamada hacia una sociedad que estaba casada con la violencia hacía décadas, pero que había reformulado los términos de su maridaje con esta, desplazándose desde el lugar del participante al de la víctima. Esa sociedad se había acostumbrado a los muertos en las calles, pero pasó por un baño de purificación que le permitió el distanciamiento de las consecuencias de sus acciones. El bautismo implicó, entre otros mecanismos y con brutal literalidad, que las víctimas de la matanza fueran arrojadas al mar,lo que tanto permitió ocultar las pruebas como evitó que confrontáramos con la materialidad de la responsabilidad de nuestros actos.

Si la presencia fantasmática de los desaparecidos congeló la posibilidad de inscribirlos en un discurso político —aunque más no fuera para procesar la derrota—, al producir esas formas de relación con los muertos la sociedad argentina perdió también recursos simbólicos para recibir a los sobrevivientes y a los muertos de la guerra de Malvinas. Como vimos en la cita de Ehrenburg, en el Berlín de los años 1920 la guerra estaba enterrada, pero no olvidada. ¿Qué sucedió con la experiencia violenta argentina? Las víctimas ni siquiera podían ser enterradas; ¿cómo hubiera sido evocar a los caídos por la revolución cuando sus familiares aún los buscaban, cuando el discurso dominante sobre las circunstancias de sus muertes era el de la victimización? Pero todo eso que no era posible, en relación con la guerra civil larvada argentina (si nos atrevemos a extender la caracterización de Halperín Donghi a las décadas de 1970 y 1980), debería haberlo sido en el caso de la guerra de Malvinas. Si esto no se produjo, fue a causa de la vigencia aplastante de un modelo interpretativo sobre la violencia que le negaba a la guerra sus condiciones históricas locales de producción.

Las memorias de guerra tienen por característica fundamental mantener viva la autopercepción de agencia, ejercida en las condiciones del frente de batalla, en el límite entre la vida y la muerte y con un corpus ideológico-cultural que avala a quien llegado el caso debe matar. Pero durante la posguerra, algunas manifestaciones públicas de alcance masivo en relación con Malvinas (como vimos, fueron desde un discurso presidencial hasta una película) enfatizaron justo lo contrario: la pasividad, mediante un proceso de victimización, ya a manos de los ingleses, ya como consecuencia de una dirigencia militar inepta. Si las guerras encuentran su legitimación en la exaltación de determinados ideales, como el patriotismo, la muerte de los combatientes encuentra su justificación colectiva en este mismo terreno.

Las muertes de los soldados en Malvinas fueron inexplicables por partida doble, debido a la derrota y a la futilidad con la que la guerra fue conducida, agravadas por el régimen ilegal que la inició. Y si bien los veteranos encuentran un justificativo a las heridas y a las mutilaciones (ellos son los que con su sangre hicieron posible la democracia), el hecho esencial del conflicto, el pasaje que los transformó en la generación de Malvinas no encontró lugar para instalarse.

Cabe entonces una reflexión más general, para entender la profundidad del mensaje de la historia del mutilado: la sociedad argentina no ha enfrentado —acaso no enfrenta— la responsabilidad de los muertos que produjo, ni sus consecuencias, entre otras cosas porque aún no le ha puesto nombre a lo que vivió. El rechazo al soldado no solo estuvo condicionado por la dificultad para recibir a un lisiado, sino además porque lo que no estaban dispuestos a hacer los argentinos en esos años fundacionales de la democracia era hablar de la guerra. La incomprensión, la imposibilidad de comunicación, no se debió entonces al resultado de la guerra de Malvinas (aunque los soldados así lo vivieron), sino a una voluntad de olvido más amplia, a la necesidad de enterrar la historia. No solo la de la derrota en las islas, sino la de la matanza interna. La sociedad argentina desarrolló mecanismos por los que pudo enterrar la historia, aunque no olvidarla. Las características del método de guerra elegido por los represores, tanto como la voluntad de esclarecimiento de los organismos de derechos humanos y otros actores políticos, tornaron esa voluntad de olvido ineficaz y precaria: cada vez que los restos de alguno de los desaparecidos son identificados, hay una posibilidad de revisar esa historia.

Pero el precio pagado para seguir adelante es la visita recurrente de los fantasmas de un pasado irresuelto en términos políticos, no solo en lo que a la memoria de este se refiere sino, como señala Horowicz, al conflicto social. De allí que, en una perspectiva más pesimista o escéptica, tal vez al fijarnos en esa forma de recordar las cosas, la represión fue extraordinariamente eficaz.

Visto de esta manera, el principal problema en relación a la guerra de Malvinas tiene que ver con el hecho de que incorporar las experiencias de los veteranos al discurso público obligaría a reintroducir en los análisis y las discusiones acerca del pasado reciente las distintas nociones que trae aparejadas la idea de la guerra, que a la vez producirían profundas variaciones en las narrativas públicas dominantes acerca de determinadas generaciones políticas y, más ampliamente, de la historia, narrativas que fueron esenciales para la construcción de los cimientos de la democracia inaugurada en 1983.

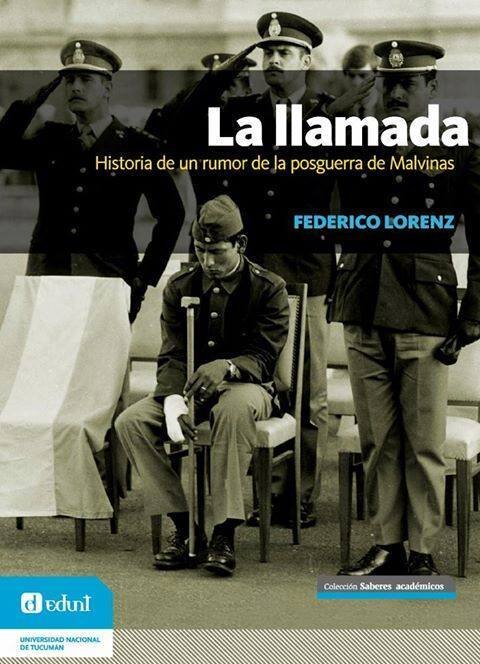

Ex combatiente en el festival de rock BaRock (Foto de Marcos López, 1983).

Las formas activas de las memorias de guerra chocan con la caracterización pasiva que se hizo de aquellos jóvenes combatientes del Atlántico Sur, pero también con las explicaciones que circularon sobre todo durante la década del 1980 acerca de los desaparecidos y del proceso en el que habían sido aniquilados. De allí que el relato sacrificial haya sido el más eficaz. Los jóvenes fueron, simbólica y materialmente, el precio pagado por los argentinos para tener su democracia. Esa es una lectura implícita en el Nunca Más. El hijo sacrificado por su padre. Cronos, que devora a sus hijos por temor a que lo destronen.

Esta operación simbólica no fue privativa de la Argentina. Para regresar a la larga duración, que es la que alimentó el rumor de la llamada, Wilfred Owen (1988), un poeta muerto en la Primera Guerra Mundial, escribió en la «Parábola del viejo y el joven» su peculiar visión acerca del mito bíblico de Abraham e Isaac, inspirado por lo que sus ojos vieron en el Frente Occidental:

Un Ángel lo llamó desde el Cielo

Diciendo, No descargues tu mano sobre este muchacho

Ni le hagas nada a él, Tu hijo.

¡Detente! Atrapados sus cuernos en los matorrales

Hay un carnero. Ofrécelo en su lugar.

Pero el viejo no hizo eso, sino que asesinó a su hijo

Y a la mitad de la simiente de Europa, uno a uno (p. 76).

En la fatalidad del sacrificio descripto por el británico, en la que la voluntad generacional paterna del crimen filicida es mayor que el designio divino, hay una clave para entender el lugar simbólico en el que la sociedad argentina, para sobrevivir, puso a sus jóvenes.

Sostiene John Berger (2011) que el relato (la narración) es la herramienta de los débiles:

Los poderosos no pueden contar historias: un alarde es lo opuesto a un relato. Cualquier historia, por afable que sea, tiene que ser valiente, y los poderosos de hoy viven con nerviosismo […] El tiempo de los relatos (el tiempo de la narración) no es lineal. Los vivos y los muertos se reúnen como oyentes y jueces dentro de este tiempo: cuanto más hagan sentir su presencia ahí, más íntimo se vuelve lo narrado para quien escucha. Los relatos son una manera de compartir la convicción de que la justicia es inminente (p. 90).

Si leemos la historia del rumor en esta clave, nuestra mirada, así como permitió explicar el contexto de producción de un mito, puede a la vez adquirir carácter proyectivo, y voluntaria o involuntariamente prolongarlo. Esa convicción en la inminencia de la justicia implica la certeza de un futuro. Desde esta seguridad, entonces, deberíamos ser capaces de leer, tanto en la circulación como en el contenido del rumor de posguerra acerca de la llamada, un acto de resistencia.

El rumor no solo nos remitiría a una historia de mutilación, derrota y frustración. El joven suicida, con su gesto, habría expresado la oposición a ser absorbido por un relato histórico en el que no se reconocía. Y en ese gesto final que echó a rodar el mito, anida la posibilidad de una reparación: la justicia realizada en una narración sobre el pasado que lo incluya con sus actos, sus motivos y sus deseos, aunque sea en un futuro que ni siquiera es este presente desde el que escribimos, pero con el que todavía, desde el fondo del rumor en el que vive, intenta comunicarse.