El tercer regreso de Perón a la Argentina, que debía coronar con una fiesta popular los “dieciocho años de lucha” popular se transformó en el primer ensayo general de los métodos del terrorismo de Estado.

En la ilusión de la enorme mayoría de los cientos de miles de argentinos que el 20 de junio de 1973 se movilizaron hacia Ezeiza, ése iba a ser un día de fiesta. Sería la celebración del reencuentro del pueblo con Juan Domingo Perón, en el regreso definitivo del líder a la patria. Termino siendo, sin embargo, todo lo contrario. Al final del día ya se había escrito con sangre que el 20 de junio de 1973 pasaría a la historia como una de las jornadas más trágicas de la vida política argentina. Ese día que iba a ser de fiesta terminó con decenas de muertos y cientos de heridos – nunca se pudo establecer fehacientemente el número de víctimas – bajo las balas disparadas por grupos de la ultraderecha política y sindical del peronismo que, sostenidos logísticamente y amparados por diversas reparticiones del propio Estado, atacaron a la multitud indefensa.

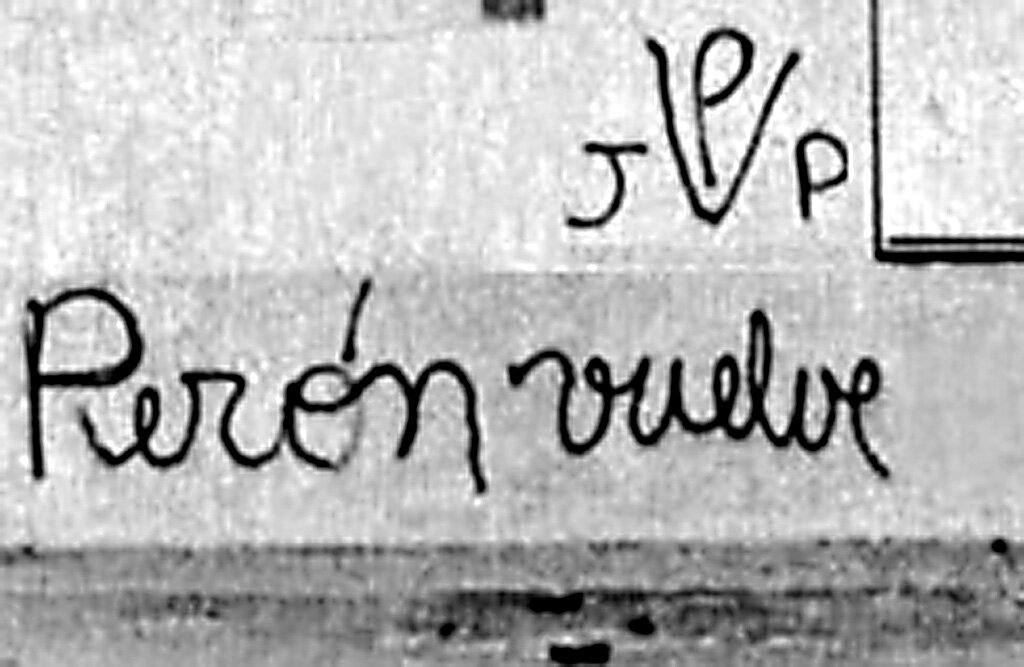

“Perón vuelve”, una consigna de lucha durante 18 años.

La Masacre de Ezeiza fue, en ese sentido, un primer ensayo del terrorismo de Estado que, menos de un año después, sectores del peronismo en el gobierno –utilizando los recursos del Estado y en coordinación con las fuerzas de seguridad– desatarían a través de grupos parapoliciales como la Triple A y la Concentración Nacional Universitaria (CNU), entre otros. En los días subsiguientes –sobre todo después del discurso del 21 de junio pronunciado por Perón a través de la cadena nacional– también quedaría clara otra cosa: que el equilibrio político que el viejo general había hecho desde el exilio aglutinando dentro de la resistencia a sectores con proyectos políticos e ideológicos totalmente divergentes se inclinaría definitivamente hacia lo peor de la derecha. Ezeiza fue también, en ese sentido, un resultado de la estrategia política de Juan Domingo Perón y la culminación de una historia que incluía otros dos intentos de regresar a la Argentina.

El avión negro

El miércoles 2 de diciembre de 1964 un avión de Iberia proveniente de España aterrizaba en el aeropuerto internacional El Galeao, en Río de Janeiro. Parecía que, finalmente, el mito del “avión negro” que devolvería a Perón a la Argentina estaba por concretarse. Acompañado por una reducida comitiva, el líder indiscutido del movimiento popular más importante de América latina esperaba confiado el fin de la escala para seguir viaje a Buenos Aires. Junto a él, su esposa Isabelita y un puñado de dirigentes sindicales que incluían a Andrés Framini y Augusto Vandor imaginaban el comienzo de una nueva etapa política en la que el peronismo, unido en la adversidad de la proscripción, sería nuevamente el árbitro de la política nacional. Pero el presidente radical Arturo Illia supo mover las fichas en el ajedrez de la diplomacia y logró que el gobierno brasileño impidiera que el avión siguiera viaje a Buenos Aires. Luego de unos amagos de resistencia –se dice que Perón amenazó con quedarse en el avión alegando que era “territorio español”– se impuso la prudencia y la aeronave con sus pasajeros regresó a Madrid. El primer –esperado– retorno había fracasado.

Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro.

Illia sería derrocado en 1966 por el golpe de la “Revolución Argentina” dirigido por el general cursillista y ultramontano Juan Carlos Onganía, que prometía perpetuarse en una sucesión de “tiempos” (económico, social y político) sin calendario previsto. Pero el corsé corporativo –que contó con la entusiasta adhesión de un sector de la dirigencia sindical peronista, Vandor incluido– no duró mucho. Las puebladas que desde 1968 se extendieron por todo el país y el surgimiento de nuevas formas de lucha, como la guerrilla, y de experiencias de organización sindical alternativas y agrupaciones campesinas, como las ligas agrarias, pusieron rápidamente en aprietos a la dictadura, forzando cambios de planes, funcionarios y dirigentes. Para 1972, de la “Revolución Argentina” sólo quedaba el recuerdo brumoso de un sueño delirante: la sociedad jerárquica y disciplinada que había postulado Onganía había estallado en pedazos. El Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo, el Mendozazo, fueron verdaderos mazazos en la nuca de la dictadura. A la lucha en las calles ya se sumaba el acoso de la organizaciones guerrilleras –las “formaciones especiales”, como las denominaba Perón- que entre 1969 y 1971 protagonizaron más de 1400 acciones urbanas.

El general Alejandro Agustín Lanusse, el más “político” de los militares liberales, había asumido en marzo de 1971 y le tocó en suerte conducir el repliegue ordenado de la dictadura. Su arma: el Gran Acuerdo Nacional (GAN), que no era otra cosa que el intento de una negociación con los partidos políticos para acordar una salida electoral –para marzo de 1973– condicionada por la proscripción de Perón. En la vereda de enfrente, el General mostraba sus cartas en la entrevista que grabaron en Madrid Pino Solanas y Octavio Getino. En ese momento, afirmaba que “las fuerzas que están en acción son sociales, económicas y políticas, cada una de ellas con una misión, están coordinadas y conducidas”. Y no había dudas sobre el significado de sus palabras: “Hay sectores activistas que hacen la guerra revolucionaria, ésos están luchando a su manera…”, y además “está la CGT que es la fuerza social, ellos están luchando en su faja, pero todos están luchando por un mismo objetivo”. En medio de los tiras y aflojes entre Lanusse y Perón, tres durísimos golpes sacudieron a la dictadura: el 4 de abril de 1972 estalló una rebelión popular en Mendoza y el 10 de abril, en Rosario un comando conjunto del ERP y las FAR ajustició al comandante del II cuerpo de Ejército general Juan Carlos Sánchez mientras que en Buenos Aires moría –durante el allanamiento a una casa operativa del ERP– el presidente de la Fiat, Oberdan Sallustro, que permanecía secuestrado por esa organización. Los tiempos se aceleraron y Perón decidió volver a la Argentina. Fue una respuesta audaz al desafío que Lanusse le había lanzado públicamente: “Perón no vuelve a la Argentina porque no le da el cuero”.

Debajo del paraguas

Al General le dio el cuero y el 17 de noviembre de 1972, otro avión, esta vez de Alitalia, tocaba pista en Ezeiza con más de 150 personalidades que acompañaban a Perón e Isabel. Un verdadero muestrario de la amplitud ideológica que podía albergar el peronismo. José López Rega, Jorge Conti, José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel, Raúl Lastiri, Carlos Menem y Rogelio Coria se mezclaban sin reparos con Juan Carlos Gené, Chunchuna Villafañe, Ricardo Obregón Cano, Emilio Mignone, Oscar Bidegain y muchos otros dirigentes y notables pertenecientes a distintos y contradictorios ámbitos políticos e ideológicos.

Desde la noche anterior, miles de personas desafiando la lluvia, el barro y los cordones militares y policiales que rodeaban el aeropuerto de Ezeiza intentaban llegar hasta la plataforma donde Perón descendería, protegido de la fría lluvia de primavera por el paraguas diligente de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, que había declarado paro nacional en ese día de fiesta para el peronismo. Pero el cerco que la dictadura había montado para impedir que la gente llegara al aeropuerto logró –a base de palazos, amenazas y gases lacrimógenos– que nadie pudiera acercarse siquiera hasta el lugar donde Perón pisaba –ahora sí– suelo argentino después de diecisiete años de exilio. Y una vez más, el sistema que lo había proscripto fraudulentamente de la política nacional le impedía por la fuerza el contacto directo con su pueblo.

17 de noviembre de 1972, regreso con paraguas.

Perón permaneció poco más de un mes en el país, pero en ese corto lapso terminó de cerrar el cerco político sobre el régimen militar, promoviendo un consenso inédito entre todas las fuerzas políticas nacionales, con excepción de las huestes liberales de Álvaro Alsogaray y los grupos de izquierda trotskista. Hizo las paces con su rival histórico, el radical Ricardo Balbín, designó candidato para las elecciones de marzo de 1973 a Héctor Cámpora y regresó a Madrid, para seguir desde su puesto de “conductor estratégico”, como le gustaba autodenominarse, el desarrollo de la campaña electoral, la última signada por el esfuerzo y el entusiasmo de una militancia sindical, barrial y universitaria que recorrió las calles del país pintando paredes, lanzando volantes, colgando carteles y tocando timbres bajo la consigna de “luche y vuelve”.

Retorno con sangre

El 11 de marzo, un vendaval de votos consagró la fórmula Cámpora-Solano Lima y el 25 de mayo el Tío Héctor J. Cámpora asumió la presidencia en un clima de fiesta y expectativa popular. Una multitud saludó en Plaza de Mayo a los presidentes de Cuba y Chile, Dorticós y Allende. Y por la noche, los presos políticos de las cárceles de Devoto, Rawson y La Plata fueron liberados por la movilización popular. Recuperada la democracia, el país entero esperaba el regreso definitivo de Perón, programado para el 20 de Junio, el Día de la Bandera.

Para organizar la fiesta del regreso se conformó una comisión cuya composición marcaba un desequilibrio evidente en la importancia de cada sector en pugna dentro del movimiento peronista. La convivencia festiva en el avión de Alitalia en noviembre del año anterior era ahora una lucha tensa por acumular posiciones de poder. Juan Manuel Abal Medina, Norma Kennedy, el general (RE) Jorge Osinde, José Rucci y Lorenzo Miguel, la comisión de marras, decidieron que el palco para recibir a Perón se emplazaría en el cruce de la Autopista Ricchieri y la ruta 205 para permitir el acceso y participación de los millones de argentinos que indudablemente acudirían a ver a su líder en el regreso definitivo a la Patria. Y así fue, millones de personas marcharon a Ezeiza, amas de casa, obreros, estudiantes, ancianos, niños, inválidos, militantes, curiosos, todos buscando un lugar para ver y escuchar a Perón. Las banderas y pancartas eran como jeroglíficos gigantes: JP, JRP, FAR, Montoneros, ERP 22 de agosto, ATE, Atsa, banderas sindicales, de agrupaciones, de la FUA, la Fulp, el Faep, el Furn y cientos más de siglas pintando un fresco de letras que ondeaban en el aire de un día frío y apacible. Pero el palco y sus alrededores ya estaban ocupados por elementos armados organizados por el Comando de Organización, la Juventud Sindical Peronista, la UOM y la Concentración Nacional Universitaria (CNU). En el palco y en la arboleda cercana se ubicaron tiradores que sin aviso previo comenzaron a disparar a mansalva sobre la multitud indefensa, mientras que camionetas y ambulancias dispuestas por los organizadores recorrían el sector secuestrando gente que llevaban a las instalaciones que controlaban –entre ellas el Hotel Internacional de Ezeiza– donde eran salvajemente torturadas. Decenas de muertos y centenares de heridos fue el saldo de esta feroz emboscada destinada, según las palabras de Horacio Verbitsky en su libro Ezeiza, a “aislar a las organizaciones revolucionarias del conjunto del pueblo, neutralizar al peronismo por medio de la confusión ideológica y el terror y destruir toda forma de organización política de la clase obrera”.

20 de junio de 1973. La policía controla a manifestantes en Puente 12.

El avión que traía a Perón y a Cámpora –quien lo había ido a buscar a Madrid- fue desviado al aeropuerto de Morón y recién al otro día, hacia el final de la tarde, el General que una vez más había sido apartado del contacto directo con su pueblo, pero ahora por el ala derecha se su propio movimiento, se dirigió a la Nación por cadena nacional. En un discurso conceptual, de tonos épicos, agradeció al pueblo su fidelidad a la causa peronista y se explayó sobre los lineamientos estratégicos para la reconstrucción del país, devastado por las minorías. En la única frase que podría interpretarse como alusiva a la masacrea ocurrida el día anterior, Perón dijo: “No es gritando como se hace patria. Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo de abajo o desde arriba”. Ni una palabra sobre los hechos, ni sobre las victimas, ni sobre los victimarios. Ese silencio retumbó como una carcajada en un velorio y gritó a propios y extraños que el famoso movimiento pendular que el líder había manejado con mano maestra desde el exilio había comenzado a desplazarse hacia la derecha. La inteligencia militar, López Rega y sus parapoliciales, la CNU comandada por Patricio Fernández Rivero, la Federal del comisario Villar, el sindicalismo de utltraderecha de Lorenzo Miguel, Victorio Calabró y muchos otros se frotaban las manos: el primer huevo de serpiente había sido felizmente depositado en el nido de un gobierno al que, todavía, millones de argentinos, soñaban como de reconstrucción nacional.

Ezeiza, con sus grupos paraestatales disparando contra la multitud, fue el ensayo general de un terrorismo de Estado que, pocos meses después y con mucha mayor intensidad luego de la muerte de Perón, cobraría la vida de dirigentes políticos opositores, intelectuales, estudiantes, sindicalistas de base y militantes del ala izquierda del peronismo.