Cada tanto aparece en los medios alguna denuncia de plagio a lo que hay que sumarle los arreglos extrajudiciales. Son varios los famosos que han sido acusados de vivir de lo ajeno, de Shakira a Saranago, de Felipe Pigna a George Harrison. Una práctica, que tiene sus defensores, que atraviesa la producción artística y la académica y que toca cuestiones como la propiedad de las ideas, el concepto de originalidad y la noción misma de autor.

Las recientes acusaciones de plagio contra la artista Fátima Pecci Carou, el reciente fallo contra María Kodama en su juicio contra Pablo Katchadjian por su Aleph Engordado, las constantes denuncias contra Led Zeppelin por la autoría de “Escalera al cielo”, las sospechas sobre la originalidad de “”Stranger Things” que se transmite por Netflix o los juicios que cada tanto debe enfrentar Shakira –entre tantos otros episodios similares- hacen reaparecer una cuestión en la que se entrecruzan temas de propiedad, ideas sobre el arte, la noción misma de autor y, obviamente, mucho dinero.

La presencia cada vez mayor del plagio en la industria cultural, en Internet e incluso en el ámbito académico, habla de un estado de cosas en el que se pone en cuestión la idea de originalidad, de la propiedad intelectual y de quién puede disponer del uso de los bienes culturales. Para algunos plagiar es un delito, para otros un derecho, y no falta quien lo considere una fatalidad tan inevitable como bienvenida.

Varios fueron los productos culturales exitosos que debieron afrontar una serie de juicios, desde El Código Da Vinci, de Dan Brown a My Sweet Lord de George Harrison, pasando por la Lambada. Ese éxito consigue para los querellantes una suerte de “efecto derrame” que hace que los dólares se repartan entre más manos. Como fue el caso del grupo boliviano Kjarkas, cuya composición Llorando se fue dio lugar a un exitosísimo plagio, pues fue apropiada por el grupo francés Kaoma que lo convirtió en un suceso universal bajo el nombre de Lambada, que es en realidad un ritmo bailable brasileño. El juicio le significó al conjunto del altiplano ganancias impensadas. Algo parecido le ocurrió al grupo inglés the Chiffons, cuyo tema He´so fine fue plagiado por George Harrison en su tema My sweet lord, por lo que recibieron más de medio millón de dólares.

Las obras que vos copiáis

Se puede hacer una lista de algunos casos

Andrés Rivera le ganó un juicio por plagio al periodista Jorge Zicolillo –en la parte civil, pero no en la penal-, quien habría citado en exceso y sin autorización los dichos y acciones de varios personajes de la novela La revolución es un sueño eterno para su libro Juan José Castelli, gloria y ocaso de un jacobino americano. Dos ex integrantes del grupo senegalés Toure Kunda enjuiciaron a Carlos Santana acusándolo de haberles robado la canción Africa Bamba que el mexicano incluyó en su multivendido Supernatural con el que obtuvo, además, nueve premios Grammy.

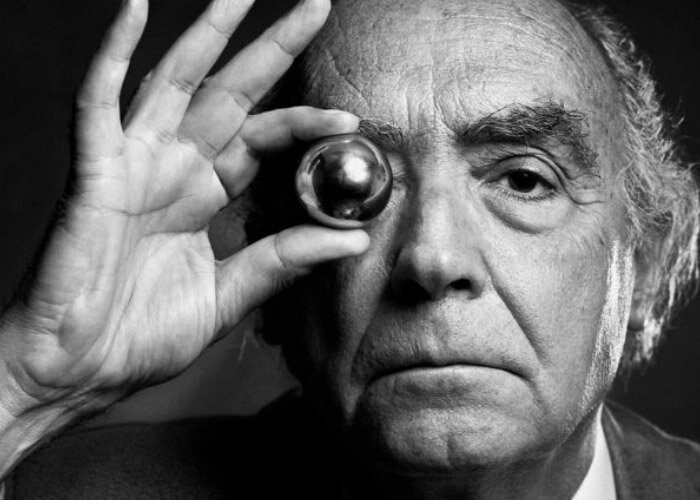

El desconocido escritor mexicano Teófilo Huerta dice que la novela del premio Nobel portugués José Saramago, Las intermitencias de la muerte (2005) parece haberse inspirado en un cuento suyo titulado “¡Últimas noticias!”, escrito en 1987[1]. Los productores de la olvidada Traficantes de cuerpos, estrenada en los 70, demandaron a los realizadores de La isla, protagonizada por Ewan Mc Gregor, diciendo que existían 90 similitudes entre ambas películas. Una especie de ironía, porque las dos coinciden en narrar una historia de clones que creen ser humanos.

En la mayoría de estos episodios, llama la atención el desnivel – en términos de fama, prestigio y vigencia- entre reclamantes y reclamados. El plagio podría constituir una especie de nuevo género que cuenta el modo en que los poderosos, famosos y encumbrados se apropian del trabajo intelectual y estético de los ignorados y olvidados. Lo que implica decir de algún modo que la verdadera creatividad nunca llega de primera mano. Toda nueva idea tiene un pasado sospechoso, en especial cuando es exitosa. El suceso justificaría que se pase por encima de lo que aún se sigue llamando propiedad intelectual. Hay jurisprudencia que dictamina, de acuerdo a requisitos estrictos, cuando una obra ha plagiado a otra. Una cierta cantidad de palabras o acordes repetidos en una obra posterior a otra demuestran en una corte que una es original y la otra un plagio. Pero también hay una evaluación moral que suele ir más allá de estas estipulaciones jurídicas. Entonces, cuando alguien obtiene éxito a partir de la combinación de una determinada idea y una buena cantidad de recursos, quien ha desarrollado esa idea y no estuvo en condiciones de llevarla más lejos se siente estafado, robado.. Una desigualdad que también se juega en términos de prestigio. Por ejemplo, si fuera cierto que Saramago se basó en la obra de Huerta para construir su novela, se estaría dando un caso en que el portugués hace una especie de abuso de celebridad. Y que también en sentido inverso, como cuando María Kodama mandó a juicio a Pablo Katchadjian.

La tensión entre lo jurídico y lo moral es síntoma de un conflicto no resuelto, que tiene que ver con la propiedad de las ideas. En su defensa del copyleft, es decir, una variante menos rígida de los derechos de autor, Lawrence Lessig critica en su libro Cultura libre el hecho de que las multinacionales del entretenimiento, como Disney, sacan provecho de elementos que son parte de la cultura compartida por todos o con derechos de dominio público (como es el caso de Blancanieves, o el uso de la trama de Hamlet para El rey león). El argumento tiene eficacia retórica, pero muestra puntos débiles. Puede decirse que los productos culturales se han desarrollado (el verbo no es exacto) en un doble juego de copia-innovación y, por lo tanto, la versión de Disney entra dentro de esta dinámica. La propuesta de Lessig (llevada a la práctica mediante operaciones de lobby en varias legislaturas estatales norteamericanas) ha sido ampliar el plazo de vigencia de los derechos de autor, que en algunos casos se ha fijado en casi un siglo, a diferencia de los 70 años válidos en la mayoría de los países. Lo único que cambiaría con esta ampliación es que en algunos casos ciertos herederos verán incrementados sus ingresos de manera importante, si es que tienen la suerte de que algún poderoso se fije en las creaciones de su antepasado ilustre.

Cuando la cuestión entra en el terreno de las ideas, lo que se pone en juego es una especie de ética de las intenciones: si la adaptación, copia, reformulación de una obra responde a un espíritu de difusión de esa misma obra o de su mensaje, entonces se trataría de una acción positiva. Si, por el contrario, lo que mueve a volver al texto pasado es el afán de lucro, entonces se trata de una operación repudiable y, lo que es más importante, ilegítima. Una disputa entre el bien colectivo y el bien privado, que Internet ha puesto sobre el tapete. Dice Ariel Vercelli, uno de los impulsores de Bienes Comunes en la Argentina: “Los bienes de calidad material están caracterizados por ser limitados, finitos, agotables, consumibles, depredables, bienes que compiten unos con otros y están basados en la escasez. Por el contrario, los bienes intelectuales son ilimitados, infinitos, inagotables, no consumibles, no depredables, bienes que no entran en contradicción entre sí y están basados en la abundancia. Mientras que en las sociedades capitalistas los bienes materiales justifican parte del sistema de la propiedad en la posibilidad cierta de que los bienes materiales comunes se enfrenten a una tragedia (provocada por la torpe regulación-administración), los bienes intelectuales (más aun los de carácter común/libre) atraviesan desde hace varias décadas por un renacimiento en las capas intelectuales de Internet.”

La teoría de Vercelli es curiosa y pareciera estar sosteniendo que hay una eficacia capitalista válida para los bienes materiales (que estaría dada por el manejo criterioso –o sea, regido por la lógica del beneficio) que se muestra inadecuada cuando se trata de bienes culturales, que no serían escasos. Resulta difícil demostrar que los bienes culturales estén sujetos a una lógica de renacimiento constante. Pero aún así, ¿deberían estar sujetos por eso a otra lógica? Podría cerrarse este primer acercamiento a la cuestión planteando que la idea de la así llamada propiedad intelectual pone en dificultades a la noción de propiedad sin más. La propiedad sería, si seguimos a Proudhon, siempre un robo y la única manera de superar esta situación sería someterla a un estado de circulación permanente, que es lo que hace Internet. Y que la propiedad, así sin más, tiene como único justificativo la esfera de lo pragmático y de la continuidad histórica. Hay, en este contexto, tres movimientos superpuestos: un creciente ejercicio del plagio, una permanente sospecha sobre su práctica y un espíritu de denuncia en aumento.

Breve historia de un hábito no del todo santo

Obviamente, la idea de plagio está fuertemente ligada a la noción de autor. Nadie sería acusado de plagiar la Biblia. Tampoco hay legislación al respecto hasta el siglo XVIII, pero sí hay quejas de los escritores por apropiación indebida de material ya desde los tiempos del Imperio Romano. Así, Marcial dedica un ácido epigrama a un hoy ignoto apropiador de versos ajenos: “Corre el rumor, Fidentino, de que recitas en público mis versos, como si fueras tú su autor. Si quieres que pasen por míos, te los mando gratis. Si quieres que los tengan por tuyos, cómpralos, para que dejen de pertenecerme.”

También le tocó a Garcilaso de la Vega pagar con algún escarnio público lo que hoy se le reconoce como mérito: el haber llevado a España los metros italianos y ser un digno imitador de Petrarca.

Pero las mayores quejan tenían que ver con lo que hoy llamaríamos el “robo de ideas”. Basta leer la segunda parte de El Quijote, para notar la rabia de Cervantes contra Avellaneda, quien se apropió de su personaje para adjudicarle nuevas aventuras.

Lo llamativo y que de algún modo tiene interés para los devenires modernos del plagio, es que durante mucho tiempo se ha aceptado como válido el traducir un libro sin mención del autor o adjudicando al traductor la autoría de la obra. Por otra parte, se considera que la incorporación de la obra a otra cultura es una actividad patriótica, pues enriquece a la sociedad de destino. Quien traduce sin mención de la fuente es una especie de héroe prometeico que traslada el fuego del cielo a la tierra y borra su origen divino.

Desde esta perspectiva, el plagio es una forma de enriquecimiento de una cultura. Para subrayar estas analogías entre el plagio y la traducción, vale la pena recordar una declaración del escritor húngaro Stephen Viczinzey quien sostenía que las mejores obras de la literatura francesa son las traducciones al francés de los textos de Shakespeare. El planteo es obviamente provocativo, pero conviene detenerse un poco en la idea: la cultura francesa sería más pobre sin la presencia del enemigo ancestral, en este caso un inglés. Cabe agregar que este tipo de planteos proviene de culturas que, para participar de la constelación de la modernidad, debieron valerse de textos y tradiciones culturales nacidas en otras latitudes. Se podría pensar que un francés podría autoabastecerse en materia cultural –a riesgo de caer, paradójicamente, en el provincianismo- cosa más difícil para un húngaro o un argentino.

En relación con esta cuestión (¿hasta qué punto una traducción es una copia?) la académica canadiense Marilyn Randall propuso dos nociones, la de plagio imperialista y la del plagio guerrillero. En el primer caso, el país conquistador, de la misma manera que se considera con el derecho de apropiarse de los bienes materiales del país ocupado, se apodera de sus bienes culturales. El contramovimiento, el plagio guerrillero, armaría textos teniendo al plagio como mecanismo productivo, reapropiándose de los textos del poder. De allí que haya grupos que reivindican el plagio como una forma de politizar la producción cultural, es decir colocarla dentro de la trama de poder donde efectivamente se genera y circula.

Más allá de que se trata de una oposición rígida y binaria como aquellas que suelen garantizar el éxito en los ámbitos académicos, el planteo de Randall tiene el mérito de plantear que la cuestión del plagio no se limita al tema de la propiedad intelectual, o sea que no es sólo jurídica. El problema es que al ampliarse la órbita la cuestión pierde especificidad y convierte al plagio en una especie de categoría omnipresente que involucra otras operaciones que son diferentes del plagio y entre sí tales como el pastiche, la parodia, la intertextualidad y la cita encubierta. Que es, por ejemplo, el caso de Fátima Pecci Carou ¿Será el plagio la etapa superior de estas operaciones, su forma más explícita y brutal?

Para cerrar este recorrido histórico, habría que señalar que todavía no se ha alcanzado un criterio internacional para definir el plagio y que los acuerdos alcanzados se refieren a la propiedad de la obra. Estamos otra vez dando vueltas a la misma cuestión: los países centrales son más duros en sus sanciones, la Unión Soviética, por ejemplo, era laxa en cuanto al pago de derechos.

¿De quién son las ideas?

El plagio adquiere hoy una dimensión diferente porque estamos en tiempos en los cuales la tecnología permite, por ejemplo, que un disco pirateado tenga la misma calidad que el original. Y también hoy es posible acceder sin costo a una cantidad enorme de textos. Es decir que la tecnología, por un lado, y la competencia capitalista, por otro, hacen que la propiedad intelectual y los derechos que se desprenden de ella sean a la vez un obstáculo y una fuente de ingresos.

Pero al mismo tiempo, como para complicar más aún el panorama, esa misma tecnología está desarrollando programas para combatir el plagio y existe una especialidad, la lingüística forense, para descubrir quién es el autor real de un determinado texto. El programa copycatch fue usado en España en uno de sus más resonantes procesos de plagio, por el que estaba acusado nada menos que el premio Nobel Camilo José Cela. El programa sirvió para establecer que no había copia en términos textuales, aunque se detectaron ideas en común con la novelista María del Carmen Formoso que había llevado a Cela a los tribunales, acusado de usar material de Carmen, Carmela, Carmiña (Fluorescencia) para escribir La Cruz de San Andrés, con la que Cela ganó el premio Planeta en 1994. Como suele suceder, la justicia tardó lo suficiente como para sobreseer a Cela postmortem. También se usa el copycatch para identificar a quienes envíen anónimos dentro de una empresa. Variantes de este programa se usan en la academia estadounidense para detectar cuándo los alumnos se valen de las monografías que se venden por Internet.[2]

Pero no siempre está en disputa la cuestión de la propiedad intelectual, ni los beneficios o perjuicios que ocasiona. Si se entra a Wilkipedia, justamente un sitio de Internet en el que no se reivindica la condición autoral (se construye con los aportes de los internautas y los artículos no están firmados), se encuentra esta sorprendente entrada: “Se acusa de plagio no intencional a la ignorancia de cómo citar fuentes. El plagio es tan fácil que muchos estudiantes ni siquiera se dan cuenta de estarlo cometiendo”. Esta definición, que parecería tan obvia, contiene algunas claves interesantes. Siendo profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), me topé con una monografía en la cual, luego de un exacerbado pasaje épico, se comparaba al ejército de Facundo Quiroga con “las huestes de Darío”, un símil impensado en un autor veinteañero. La fuente bibliográfica del párrafo copiado donde aparecía esa comparación se mencionaba en el trabajo (por lo que no había intención de engaño) y al ser consultado el alumno contestó que suponía que, dado que el texto había sido elegido por la cátedra, estaría mejor dicho allí que en sus propias palabras. Una extraña inversión del viejo mandato pedagógico de convertir al conocimiento en algo propio. Es que justamente lo que demostraba esta respuesta es que no se percibía una propiedad del texto ajeno, lo cual funcionaba como motivo suficiente para no verse obligado a generar el propio. Tal vez aquí no se trate de autores tanto como de autoridades, de reconocer como válidas ciertas voces que hay que respetar al pie de la letra y que no pueden ser siquiera glosadas. El plagio se vuelve entonces la única salida posible, una salida, por otra parte, perfectamente lógica.

En un contexto más amplio, se pueden encontrar sugestivas similitudes con el caso anterior. Ante las acusaciones de plagio al historiador Felipe Pigna y al psicólogo Jorge Bucay la respuesta fue similar: un error u omisión en indicar que el texto citado pertenecía a otro autor (plagio involuntario, según Wikipedia). Recordemos el episodio de Pigna, porque no parece seria la defensa de Bucay, dada la ausencia de comillas en alrededor de sesenta páginas de su libro Shimriti y que remitían en exclusiva a La sabiduría recobrada de la española Mónica Cavallé, por otra parte un refrito de sabidurías de diverso origen. Cabe agregar que el libro de Bucay se siguió vendiendo luego de conocido el dictamen de plagio y con éxito sostenido. Seguramente –y más allá del morbo que se generó alrededor del episodio Bucay- para los lectores de libros de autoayuda el nombre del autor funciona como una marca. Aunque no lo haya escrito, si lo firma Bucay debe ser cierto y sirve igual…

“Se trata simplemente de la omisión de tres citas que una vez advertidas fueron entregadas oportunamente a la editorial para su inmediata corrección, lo que lamentablemente no ocurrió por motivos ajenos a mi persona. La corrección ya fue efectuada y en la edición que está en imprenta ya están incluidas las citas correspondientes”. Esto fue dicho por Pigna a Clarín en respuesta a la acusación de plagio en sus Mitos de la historia argentina de un texto aparecido en la revista Nueva y escrito por la periodista cordobesa Cristina Paltrinieri.

La explicación resulta plausible. Pero lo llamativo es que un historiador de la trayectoria de Pigna considere como fuente digna de ser citada un artículo periodístico sobre un tema, en este caso la rebelión de Túpac-Amaru, que sin dudas conoce a la perfección y sobre el que tiene clara posición tomada. Lo que permite suponer esta elección por parte de Pigna es una cierta renuncia a lo que podría llamarse voluntad de estilo. Para explicarlo rápidamente, da lo mismo quién lo diga. Pigna dignifica.

A diferencia del plagio por dolo, o por admiración, en este caso se trata de una operación en la que se supone que, palabra más o menos, todos los textos tienen el mismo valor. En esto, el plagio se interrelaciona con los rumbos actuales de la industria cultural, para la cual no existe un valor propio de cualquier tipo de obra, sino que ese valor viene dado desde afuera, de su eficacia para funcionar en un mercado. Martin Amis lo resume bien en una línea de diálogo de su novela Dinero, “creen que tienen razón porque tienen éxito”.

En este sentido, el caso emblemático es el de John Fogerty, el ex cantante de Creedence Clearwater Revival cuando decidió iniciar su carrera solista a mediados de la década de 1970. El ex sello de Fogerty, Fantasy, consideraba que su “nuevo” tema The old man down the road, era un plagio de otro compuesto por él mismo en la época de Creedence: Green River. El juez tuvo que dictaminar si era plagio o no que un artista se pareciera a sí mismo. Y falló a favor del cantante. Según aquel reclamo legal parecería que una compañía no es sólo dueña de los derechos (el llamado copyright) sino también de un estilo. Llevado esto al extremo, la propiedad de los derechos podría llegar a ampliarse a todo género.

Los blues, las novelas policiales, los teleteatros, y hasta los conciertos barrocos, sin hablar de la chaya o la milonga, tienen elementos en común –un molde fijo que admite variantes internas- por lo cual todo aquel que se insertara en un género sería un plagiario en potencia. De algún modo, el episodio de Fogerty lleva implícita esta posibilidad.

En un sentido contrario, la conflictiva historia de Plata Quemada de Ricardo Piglia, pasó además por un reclamo judicial en el cual una persona vinculada a los episodios reales que se cuentan en la novela (luego adaptada al cine) reclamaba un millón de pesos por haber cedido involuntariamente ciertos aspectos de su vida. El reclamo fue desestimado por el juez, pues sería un antecedente para que no se pudieran incluir elementos reales en ninguna ficción sin pagar el peaje correspondiente. Algo que de cierta manera ya sucede con el llamado “derecho de imagen” o con los reportajes que se otorgan a cambio de dinero.

El lado político

Paralelamente a todos estos reclamos, se fue gestando un movimiento que reivindica el plagio. El antecedente más interesante proviene del escritor francés François Le Lyonnais (fundador junto a Georges Perec del movimiento Oulipo), quien creó la noción de plagio anticipatorio. Una idea según la cual habría textos que parecieran tomados de otros, pero luego se comprueba que no existe nexo entre ellos. La idea de plagio anticipatorio es uno de los argumentos más usados por quienes defienden la supresión de la condena del plagio. Saber si un plagio es resultado de un acto intencional o una mera combinación del azar es una simple cuestión de interpretación, por lo tanto, variable.

Pero no deja de ser este un planteo defensivo. Hay quienes ven en el plagio un principio activo. Es, por ejemplo, el caso de una muestra que ha recorrido durante un par de años varias ciudades españolas, arrancando desde Madrid. “Plagiarismo”, una españolización de la palabra inglesa “plagiarism”, se presenta bajo los auspicios del Conde de Lautremont quien sostuvo en el siglo XIX, la época del deseo de originalidad, que “El plagio es necesario. El progreso lo requiere. El plagio abraza la frase de un autor, utiliza sus expresiones, borra una falsa idea y la sustituye por otra correcta.” Y su título remite también a una “escuela” artística que ha trabajado con el plagio y una serie de prácticas que podrían considerarse análogas como la recontextualización de citas, la intertextualidad o el uso de partes reconocibles de otras obras. De alguna manera, los “plagiaristas” tienen más de un maestro. Los más evidentes están en la primera vanguardia del siglo XX, en los llamados ready made de Marcel Duchamp y en el pop-art, que tuvo como figura principal a Andy Warhol. Pero también a Borges, cuyo personaje de Pierre Menard, que pretende escribir el Quijote, juega con la idea del plagio como un azar que puede ocurrir dentro de la ilimitada combinación de las palabras.

No debe dejarse de lado el matiz político de estos artistas, que parecen molestar más de lo que se supone a quienes ocupan el centro de la escena. Por ejemplo, es el caso del norteamericano John Oswald, quien fue obligado a destruir los discos en los que había modificado conocidos temas de Michael Jackson ante la demanda de la compañía. O a nivel local, el proceso iniciado contra la revista under El lápiz japonés por los fabricantes de Quaker, cuyo ícono decoraba la tapa del primer número. Demanda que revela una peculiar susceptibilidad y un ensañamiento explícito, dado que se trataba de una publicación de dibujantes para dibujantes, es decir de circulación harto restringida.

Es que aquí aparece el problema de la propiedad privada de los productos intelectuales, algo cuyo desconocimiento forma parte indisoluble de los planteos estético-políticos de Bertolt Brecht. El dramaturgo alemán, en consonancia con el planteo marxista de la abolición de la propiedad privada, se oponía al planteo de que las ideas tuvieran un dueño. De allí que considerara legítimo, la apropiación, reformulación y adaptación de textos ajenos.

Algo similar ocurre con el movimiento del llamado “copyleft”, que por ahora se mueve fundamentalmente en el territorio del software, pero que se basa en una forma de funcionamiento del mercado en el cual los creadores ceden sus derechos de propiedad para generar una comunidad de intercambio de conocimientos e invenciones. Lo que se llaman licencias parciales.

Tal vez lo que plantea hoy el plagio y que afecta también aquellos casos de los que se habla en la primera parte, es un reclamo planteado por Alex Mendibil, uno de los organizadores de la muestra “Plagiarismo”: “Vivimos en una cultura que se copia continuamente a sí misma y en cambio prohíbe a los artistas que hagan versiones que otorguen un nuevo significado a los iconos culturales”. En definitiva, pareciera que hoy para transitar el mundo de la cultura se precisa registro para copiar. Mientras tanto, la ley busca fallar con armas viejas en una realidad que vive conflictos nuevos, donde lo que está en juego es una renovada utopía del conocimiento y el arte sin limitaciones. Para algunos el plagio es un negocio, para otros una renuncia y para el resto una puerta que aún falta abrir. Lo que parece quedar claro es que es a la vez un síntoma pasivo de lo que ocurre en la industria cultural, al mismo tiempo que una reacción contra ella. Es una moral y una contramoral. Pone en cuestión y reafirma la idea de propiedad intelectual. Y considerado por muchos un delito, el plagio no de deja de involucrar una filosofía, con esa fascinación y ese temor por lo idéntico que puede ser la peor de las utopías.

[1] Cuando apareció una primera versión de este artículo, Teófilo Huerta recogió la publicación como una prueba más de la validez de sus reclamos. Hay todo un costado bizarro en torno del plagio. El artículo fue reproducido por un sitio peruano con la firma de otra persona, lo que no deja de ser tan divertido como sintomático.

[2] Varias fuentes académicas coinciden en plantear que en la universidad norteamericana y en menor medida en la española, el plagio estudiantil tiene características de epidemia. Un estudio realizado por la Universidad de Rutgers habla de cinco plagiarios cada veinte alumnos, o sea un veinte por ciento. Los británicos dan una cifra bastante menor, apenas un cinco por ciento. Lo cierto es que basta poner un ítem digno de monografía universitaria en un buscador de la web para encontrarse con ofertas de trabajos ya realizados. Más artesanales, en ciertas universidades europeas se terceriza entre profesores y profesionales desocupados la confección de tesis y monografías.