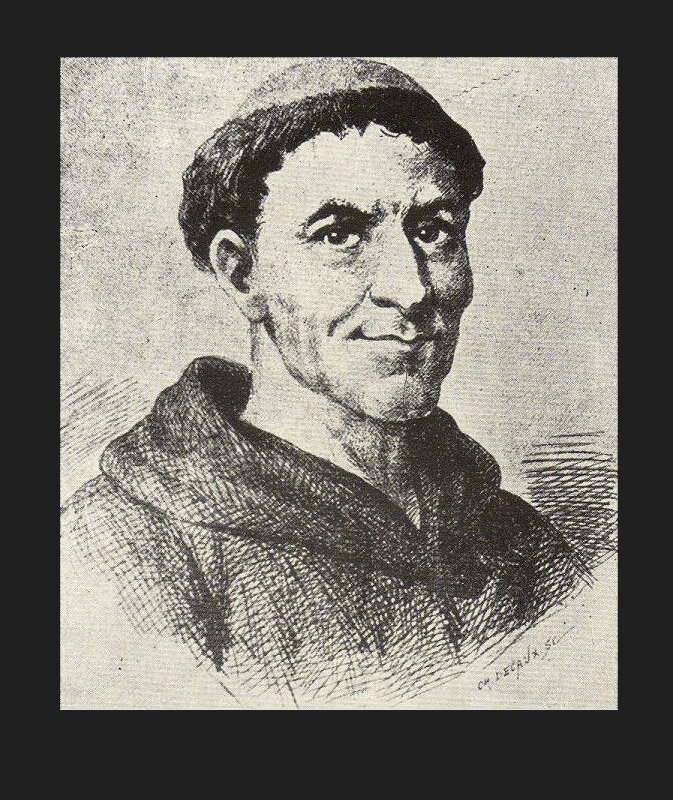

El título es “Las estrafalarias aventuras del santo padre Castañeda”, biografía delirada de un personaje histórico –y extraordinario- de las primeras décadas del siglo XIX, que fue además fundador del periodismo argento. Acá van dos fragmentos, sin spoilers.

Verticales. Que caían verticales, los animales.

Caían de punta en la tormenta. Temporal de aquellos, de verano, truenos y relámpagos y ramas partiéndose, troncos arrancados de raíz, mares desde cielos oscuros. Se dijo así, la noticia corrió: que caían verticales: terneros y chanchos salvajes. Que las aves también se despeñaban desde el límite superior de los cielos, como si hubieran pretendido hacer nido en el espacio –buscar refugio-, muy arriba, tratando en la agonía al menos de batir las alas, desgarrándolas en el intento, girando en la lluvia sobre sí mismas, a veces oscilando y hasta ascendiendo, dirigidas por tornados, cosa que los terneros y los chanchos salvajes no, dado su peso (tampoco batieron sus alas). Y se dijo, díjose a lo largo de leguas y leguas y la noticia llegó a imprimirse en las gacetas de Buenos Aires, que chanchos salvajes y terneros caían a plomo sobre barro y charcas haciendo plop o plaf, con derrame de entrañas, reventados contra el piso. Otros cayeron sobre las cabezas de dos o tres desgraciados, que perecieron, y bien merecido lo tenían. Eso díjose, o se especuló, pues tratábase –díjose- de algún castigo de Christo sobre las heredades con frecuencia atormentadas del Oscurango (de eso se sabía poco), los campos de La Piedad, tan fértiles, tan hermosos y tan solos.

Ocurrió terrible tormenta, fue el modo en que se imprimió la noticia.

Que en menos de media hora desbordó afiebrado, tumultuoso, el arroyo de los Overos y todo era aguas turbias y rachas de viento y una lluvia que impedía ver las propias narices como son las lluvias de los tifones en los océanos, en los relatos. Mientras la peonada ciega, poseída, apenas si promediaba, o algo más, el juego de masas en el que estaba sumida. Y cayeron por espanto en el arroyo, ya un riacho rabioso desbordado, y se ahogaron allí dos yeguas gruesas, una preñada, potrillos, tres chanchos domésticos, alguna descendencia de las ovejas traídas a esos territorios por Nuflo de Chaves, en 1580. Y que los otros caballos sin jinete galopaban en blanco, también los ojos en blanco abiertos hasta la desmesura, bajo los refucilos y el bronco cielo, que galopaban sin cabeza, se dijo en la campiña. Y por más que los truenos hicieran retemblar la tierra los gauchos seguían obsesos empeñados en su juego –no así la indiada menesterosa-. Cayó tronchada el atalaya que debía vigilar al enemigo desde la costa del río sin que nadie estuviera allí de guardia.

El Oscurango, dueño y poderoso señor de esas tierras, dormía. Dormía desde hacía dos, tres, cuatro días con sus noches. El láudano acaso, las últimas gotas que le habrían quedado para salir de su pasmo, sus ignotas pavuras.

Y de esto –de la tempestad- nada sabía el padre Francisco, de camino a La Piedad, hamacando sus buenas arrobas sobre su mula, junto al médico y al otro gaucho que hacía de baqueano, ni idea tenía el fraile, la más pálida. Porque el tranco de las mulas era arduo pero manso y aunque no faltaban tantas leguas a destino era bajo cielo azul, entre cañadas y cangrejales. Sol. Cosas de la pampa, que Dios la ampare.

Desde el mediodía que venían hinchándose de furia, morados y negruras las nubes. No atendieron la señal. Los gauchos no están para pensar. Aunque el sol imposible venía despellejando torsos desde hacía días, las pieles inflamadas por el viento norte caliente, pegajoso. La excusa la dio el santoral: se venía San Marciano Presbítero, pariente del emperador Teodosio, amigo de los pobres, restaurador y constructor de iglesias en Constantinopla, hacedor de innúmeros milagros. Eso les leyó Doña Pilar –no había cura por allí, todos abandonaban el puesto- dos o tres mañanas antes, cuando tomaban su primer mate, rayando el alba, sin saber que mentado el santo les dejaba la excusa servida en bandeja. Amigo de los pobres, se dijeron y se miraron (¿no eran tiempos de revolución? ¿No tenían “derechos”?). Sabedores de que el Oscurango llevaba días de ausencia, otra vez. Se decidieron pues a organizar el juego del pato –estas cosas solían hacerse en las fiestas de San Juan- cubriendo toda la extensión de los campos de La Piedad, que no era poca, y más allá. Si total la fábrica estomacal de vacas, caballadas y ovejas apenas necesita de la atención humana.

De modo entonces que a falta de pato o ganso doméstico capturaron un pato biguá bien robusto que pescaba en el arroyo de los Overos. Lo metieron dentro de un cuero fuerte y bien sobado, no se sabe si vivo o asado, cosieron en el tiento las manijas con tripa gruesa para que aguantara los tirones y disputas de los hombres de a caballo cuando intentaran desmontarse. Acordaron otorgar un premio de dos reales al ganador.

Los gauchos no piensan, díjose, aunque aquí pueda insinuarse que estamos rumiando los pensamientos del padre Francisco en sus momentos de desasosiego; el padre Francisco que de hecho ya había iniciado el penoso descenso en mula desde Buenos Aires camino a La Piedad. Sí les dio la cabeza a los gauchos para convenir lo siguiente: que en el juego participara medio centenar de jinetes –un tercio de la población masculina adulta en La Piedad y cercanías- y que se hiciera no bajo sol inclemente sino al atardecer.

Jesuchristo –así lo nombraba el fraile en sus sermones, desde el mil ochocientos y algo- sin embargo tenía otros planes: el atardecer ya casi era noche. Cualquier alma mejor ilustrada o temerosa de Dios al ver los nubarrones henchidos se habría dado cuenta de que no faltaba mucho para que se desatara el temporal, amenazando con hacer caer terneros y chanchos salvajes de punta, que es lo que de hecho sucedió, como una condena, y aun no mencionamos el granizo, pues no hubo certeza de tal noticia. Se juntaron sin embargo bajo el cielo negro los mozos más diestros, llegados algunos de muy lejos, de Rojas, de Chascomús, llegaron muy bien montados, y algo bebidos. Los iban viendo pasar los indios, las indias y los indiecitos desde sus horribles toldos, con sus miradas vacías. Y fue unos de los capataces el que se apareció primero con buena pilcha y con el pato en su manaza sobre el caballo, ya medio tomado, como los otros. Con la mirada turbia, tras un rebencazo sobre el lomo del animal se lanzó al galope y lanzó su grito salvaje y lo siguieron los otros también al galope, solo que con un problema: la tradición indicaba que el jinete debía llegarse hasta el rancho de una mujer que se llamara Leonor, doncella de ser posible, pero no había ninguna Leonor en estas heredades. No acordaron el punto los gauchos pero se lanzaron en la carrera desenfrenada para arrancarle el pato al capataz. Así fue que mientras se concentraban las fuerzas de la tempestad partieron como un rayo arbitrario los jinetes, pechándose los caballos, tirando en vano de las asas del pato del primer jinete, atentos a evitar las vizcacheras, desmoronándose algunos en las cañadas y partiéndose las piernas, raspándose con las espinas inmensas de los talas, ajustando entonces con furia los facones bajo las pobres ropas, saltando albardones, dejando las huellas de cascos en los conchillares.

Toda la pampa era la arena de juego, dijeron tiempo después los cronistas, pero no pasó ni media hora que fue pampa nocturna y tronante, iluminada por continuos refucilos. Alto flash. Tan fuertes los truenos que no se escuchaba el ruido de los cascos al pisar barro, o parecían hundirse en algodones, cabalgaban insonoros entonces los cincuenta gauchos –los caballos sudorosos-, apretando los dientes, tomando caña con sus chifles sobre la montura, a veces riendo o airados, a veces puteándose, arrebatándose el tiento con el pato unos a otros con magníficos aullidos de triunfo, cayendo y rodando y permaneciendo tiesos o maltrechos, o -como se escribió mucho después- dejándose caer los mejores con gracia y de pie, como un gato, o antigua reverencia de noble español, desparramados bajo los truenos mientras se iba hinchando el arroyo en el punto de partida, sin que nadie estuviera allí para salvar la hacienda. Mucho menos en el atalaya, mencionose. Así recorrieron leguas, que de no ser por el desastre líquido dispuesto por Christo bien hubieran podido trasponer la frontera del Salado. Ay, qué miedo.

La tempestad los esparció, los deshizo cuando ya no pudieron verse unos a otros, truenos, oscuridad y aguacero. Algunos volvieron uno o dos días después o más; otros desertaron y no se los vio, ni aun cuando el Oscurango ordenó darles caza. Al retornar, vieron con una nota queda de tristeza que dos compadres que habían quedado olvidados en el cepo por orden del Oscurango se habían ahogado allí mismo, pues los cepos de madera estaban en una hondonada que quedó inundada.

Relatose así a lo largo de leguas.

*****

Solo tres días de destierro llevaba el padre en Kaquel Huincul. Durmió enteramente los primeros dos para reponerse del horrible viaje. En la tercera mañana le dejaron ir acompañado hasta la laguna lánguida y homónima para mejor lavarse. Volvió con ánimos apenas suficientes por paja brava trabajosa para oficiar una misa de campaña. Para eso había llevado en su viejo cofre y en su morral no sólo los libros sagrados sino los objetos del púlpito: copón, cáliz, candelabro, cruz, un aguamanil para lavarse las manos tras tocar al Santísimo. Cuando vuelto de la laguna fue a buscar los objetos y las hostias vio que todo estaba desaparecido y que los hombres se le encogían de hombros. Se habían comido las hostias y bebido el vino de la misa.

No tuvo fuerzas para oficiar la misa.

A la cuarta mañana le preguntaron:

-¿Nombre de sus progenitores?

El que hizo la pregunta, reprimiendo con no poca elegancia un bostezo, era un indio muy alto y más singular dadas sus indumentarias. Llevaba cubierto su gran torso desnudo casi hasta las pantorrillas por una vieja capa marina encerada, el crecidísimo pelo entrecano ya llegándole hasta la cintura, unos chiripás cortados a cuchillo por sobre las rodillas y unas como botas de foca también marinas. Sobre la cabeza, un gorro de gruesa lana descolorido y viejísimo, con pompón, al que podían adivinársele gastadas rayas marineras.

El indio no recibió contestación. Carraspeó con delicadeza para insistir:

-¿Nombre de sus progenitores?

-Ventura Castañeda.

-¿Eso es el nombre de su madre o de su padre?

-De mi padre. Mi madre se llamaba María Andrea Romero, Dios la guarde.

-María Andrea, bonito nombre. ¿Profesión de su padre?

-Comerciante.

-¡Bien! ¿Y su madre?

-Sus labores. ¿Puedo preguntarte, hermano indio, a qué vienen estas preguntas?

-Hay formularios que llevar, lo demandan desde Buenos Aires las autoridades. Menos pregunta Dios y perdona, ¿verdad? ¿No es algo que diría un sacerdote? Yo tengo que hacer mi trabajo, que para eso tengo despacho.

Su despacho estaba bajo unos cueros puestos con unos palos, bajo el sol. Una mesa de campaña, dos bancos triangulares hechos también con unos palos en trípode y cuero, una calavera enorme de vaca como asiento opcional. Sobre la mesa de campaña, mate, bombilla, papeles, sellos, un tintero y una pluma para escribir, una pluma curva y altísima.

El padre reparó en el garbo y altura de la pluma. Reparó el indio en lo que reparaba el padre. Poniendo pluma contra cielo y admirándola, musitó:

-¿Una belleza no?

-Hombre, seguro. ¿De qué bicho es?

-De cisne. De cisne y no cualquier cisne. De cisne de la helada Siberia. De hecho la compré a unos marineros chinos.

No solía sucederle al padre, más bien nunca, esto de permanecer casi mudo.

-Ya veo –dijo el indio, perceptivo-. Usted quiere conocer mi historia.

-Vamos… Quiero decir, hombre, un indio que se expresa con tanta corrección, vestido con esa… cosa. Y esa pluma… ¿Me ha dicho marineros chinos?

-¿Quiere conocer la historia o no? Por mí, encantado en trabar conversación con una persona instruida y usted lo es. Me tomé el atrevimiento –espero no se ofenda- de leer algunas de las gacetas que se trajo. Muy prolija la impresión, le felicito. No puedo decir que comparta sus ideas pero me atrae el estilo con que las expresa, no sé si la pasión.

-¿Las ideas? ¿El estilo?

-Las ideas… Dios, esas cosas. La Cruz (señaló con rudo cabezazo la cruz medio caída de la capilla ruinosa).

-Ya.

-¿Le cuento o no le cuento? Mire que además de llevar los papeles ayudo en las cocinas, hay trabajo que hacer. No sé si a usted lo ha enviado el Señor pero con su venida llegó al fin alguna tropa de refresco y un carro con provisiones. Hay que poner en orden todo eso y tomar nota antes de que las gentes de aquí se lo devoren todo o terminen de comerse sus hostias o lo coman a usted o nos comamos unos a otros.

La historia contada por el indio, a su ritmo parco, duró hasta avanzada la noche. Pero aquí vamos a resumirla por una razón por ahora valedera y es que –siempre en el ensayo de ser francos con vosotros- no sabemos aún si su crónica o el personaje mismo tendrán cabida o arreglo con el futuro de este relato. La cuestión es que el padre –raramente intimidado por el indio, y un tantico afrentado por su ajustada locuacidad- no permitió que el orgullo le nublara lo curioso y alentó al indio (sin énfasis) a contar su historia. Y siendo que, como veis, era este un alto indio singular, para principiar el suyo, su relato, se quitó de golpe la capa de mar y el gorro de lana y enseñó al padre su torso desnudo poderoso aunque bien flaco y dijo así:

-¿Ve padre estos tatuajes?

-¡Jesús, María y José!

Los tatuajes conformaban un fresco, casi un mural. Eran inmensos, se desplegaban y le recorrían los espiralados dibujos –a saber- el ancho tórax, costillares, hombros, brazos y la entera espalda –que el alto indio enseñó girando sobre sí mismo- hasta llegarse y subirse al cuello, pero no al rostro.

Sonrió satisfecho, aunque no suficiente, y aportó este dato:

-Esto no se hizo en un día; ni en un día y una noche; ni en una semana con descanso el domingo. Lo mismo vale para la extensión de mis cabelleras –mire, palpe, tóquelas-, que alguna vez usé en trenza, como los marineros ingleses. Pero no me gustan los marineros ingleses, y la trenza ya no es moda, según supe.

Rozó el padre las cabelleras abundantísimas y entrecanas que llegábanle al indio hasta sus cinturas.

-Ya está bien. Si gusta comenzamos con mi nombre.

-No me parece un mal inicio.

-Mi nombre es Lucas Cañuillán. Tengo otros nombres pero pueden esperar. Y si usted es tan amable de esperar, le explicaré el porqué de este nombre. Así que Lucas Cañuillán, a su servicio.

Eso dijo y le estrechó la mano a nuestro padre.

Calentó el agua para el mate en el fogoncito que tenía en su despacho, le pasó el mate al cura y dio inicio a su narración. Yo calculo más o menos, introdujo, que debo haber pasado los cincuenta, si no recuerdo mal el orden y sucesión de los virreyes que nos gobernaron, por así decirlo, antes del Año 10 y de quienes los indios teníamos noticias bien al sur del Salado, al sur también del río Colorado. Allí donde le principio mi relato era yo un cachorro de indio o poco más y nos movíamos con mi familia y las familias de otros libremente por las estepas de lo que ustedes, sin matiz, llaman Patagonia (está de más decir que tampoco usamos la odiosa locución estepas). Sucedió una vez que andaba mi grupo de a caballo siguiendo el rumbo de unos guanacos, quizá demasiado lejos de nuestra toldería y demasiado cerca del mar, el cual nos tenía sin cuidado por resultarnos inconcebible e inútil. Hoy añadiría: sobreactuado, pues ese era nuestro temperamento común y tácito entonces. Hoy, lo veo de otro modo, al mar. Perseguimos durante toda una mañana a aquellos guanacos, se hizo mediodía. Hasta que acabamos con nuestros caballos al borde mismo de unos acantilados que daban a ese mar.

Nos apeamos. Nos acercamos con cautela al borde del acantilado. No vimos los guanacos pero sí algo que a fuer de ser sinceros nos sorprendió: era un barco de hombres blancos, claro está, que echaba mucho, pero mucho humo espeso y negro, un barco muy sucio fondeado no lejos de la costa y no muy a resguardo. Claro está que supe luego que ese barco no muy grande pero sí muy feo que echaba ese humo de mil demonios era un ballenero. Llevaba de hecho a babor y a estribor sendas ballenas capturadas, que ya habían comenzado a rebanar con sus largos instrumentos los balleneros, de allí que se viera tanto humo, el producto de la quema de las grasas, de muy mal olor.

-¿Hasta aquí me hago comprender?

-Prosigue, hermano indio de buen hablar.

Desde aquellos acantilados no vimos solo al barco ballenero. Vimos que algunos de su tripulación andaban por la playa pedregosa matando lobos marinos a garrotazos, con exceso. Vimos que habían desembarcado cajas de madera, herramientas y cestas de algún mimbre y creímos o creyeron nuestros mayores que los contenidos de esas cajas y esas cestas podían resultarnos de provecho, si es que alcanzábamos a hacernos de ellas mientras los marineros se distraían destrozando las cabezas de los lobos marinos.

No resultó como lo esperábamos. Pues eran aquellos hombres rústicos pero nada tontos que no solo habían dejado a uno de guardia sino que llevaban armas de fuego. Así que fue aproximarnos y morir varios de los nuestros a tiros, mi querido padre entre ellos. A mí me dieron en una pierna –enseñó en este punto la marca de la herida el indio altísimo-, me ataron, me recogieron y me llevaron en un bote hasta el barco mismo. Podría decir dos cosas: que me tomaron por la fuerza o que me salvaron la vida, pues bien pude yo perderla desangrado sobre la playa. Supe luego con los días, ya en altamar, que para lo que me necesitaban era para mano de obra, pues no son pocos los balleneros que a lo largo de los muy dilatados días que duran sus viajes mueren producto de accidentes, de las enfermedades, del frío, del escorbuto. Fui aprendiendo el práctico idioma inglés con el paso del tiempo, ayudado por un buen hombre y compañero que hacía de traductor, alguien que se llamaba José Calixto y hablaba un castellano apenas distinto del suyo, padre, nacido y hecho en la baja California e incorporado a la tripulación variada del ballenero. La mayoría de ellos eran estadounidenses –los había también noruegos, chinos, irlandeses- y su puerto de embarque era evidentemente el de Nantucket, que por afamado debe usted conocerlo.

Un mes y medio de mareo y tanto vomité a bordo que casi muero y fui de poco uso para ellos. Hasta que fui pisando más y más fuerte y sin caerme. Aprendí a lavar la cubierta, a trepar las jarcias y tirar de los cabos con fuerza, a hacer arreglos, ayudé a rebanar ballenas caminando sobre sus inmensos cuerpos muertos –dependiendo de las aguas, padre, hay que evitar caer pues nunca se sabe si hay tiburones que comen de ellos-, e incluso adquirí alguna ideas sobre el arte de la navegación, la orientación de las velas, en fin, los modos de gobernar una embarcación. Fue un año y medio, calculo yo, de puro y dilatadísimo mar, ahora borrascas que me sumían en el pavor, luego total ausencia de vientos, apenas tocando puertos. Le ahorro lo que eran mis sentimientos cuando añoraba a los míos y a mis paisajes. Aquella no era mala gente, solo un poco sucia y rudimentaria, dada a entonar cantos que a mí se me antojaban inentendibles, hasta que de a poco yo mismo tarareé con ellos esas melodías de alegre melancolía, sin atreverme a pronunciar las palabras, que luego supe eran muy sencillas. Un año y medio de viaje, regreso a Nantuckett. Conocí ese puerto, pueblo o ciudad, me dieron salario, mi parte de las ganancias, pagué con eso alojamiento en una posada para marineros. Ellos se emborrachaban, yo no, pues decía mi padre que el hombre blanco pudre o abate nuestras almas a través del alcohol para mejor dominarnos. Me llevaron un día para acristianarme a una iglesia como las que usted conoce mejor que yo pero no conoce tanto pues las iglesias de Nantucket son muy distintas a las españolas –las construyen en madera y llevan a menudo como una torre muy alta y aguzada- y era esta del culto anglicano. Una familia que practicaba este culto ofreciose a darme cama y a instruirme en Dios y otras materias; yo les hice de sirviente. Me bautizaron Lucas por el autor de uno de los evangelios. Eran gentes bondadosísimas pero yo añoraba mis paisajes, mi gente, el desierto, y como no tenía a mano mi paisaje ni desiertos ni entera libertad añoré el mar. Vuelta a embarcar entonces y así varias veces, por años, muchos. Conocí de norte a sur el Pacífico, Alaska, los mares de China, más de una vez di la vuelta al cabo de la Buena Esperanza y atravesé el dificultosísimo estrecho de Magallanes, en el que hubo oportunidad en la que apenas si escapé con vida. Dicho sea de paso: dos veces naufragué y aquí estoy.

Puedo decir al cabo de esos días y esos años que me hice de algún saber. Una vez recalamos en Cádiz y caminé y seguí caminando. Por mi color de piel o mi aspecto general no encontraba trabajo. Hasta que me enrolé en la armada española, demostrando mis habilidades marineras. Tuve la fortuna de que un oficial español me tomara afición, interés y cariño. Era un oficial liberal, si hasta simpatizaba con la causa de la independencia de las Américas. Fue él quien me enseñó a bordo de una fragata a mejorar en las letras, el arte de leer y de escribir y a desconfundir lo que quedaba de mi lengua natal del castellano y el inglés y de los rudimentos de otras lenguas que había yo aprendido. No solo perfeccioné mi castellano y aprendí lo justo en matemáticas y trigonometría. Me adoptó como su ayudante, llevé sus papeles. El pobre hombre murió, creo, cuando se dieron nueva constitución los godos, le hablo del agitado Año 12, murió contra un paredón. Luego fue decapitado allá en España. Yo ya estaba en las Molucas, y no era joven. Escuche, escuche como anochece, esto lo echaba de menos entonces.

Ambos escucharon y vieron. El roce del viento sobre pastizales, un aroma fresco, como de renovación de las cosas y gentiles lejanías. Las primeras estrellas salían por el este aun sobre cielo azul con un velo rojizo. Kaquel Huincul permanecía casi en silencio. Fuéronse a dormir las gallinas, callaron. Alguien tañía cielos en una guitarra, una mujer sollozaba, otro martillaba. De lejos llegaba el canto en coro de los sapos en la laguna, más la multitud de los grillos. Hubo el grito y revuelo de una lechuza y el otro grito agudo de un ratón.

-Ya debe estar por sonar el cañón, dijo el indio.

Sonó el cañón, de acuerdo a ritual reglamentario. Un pobre cañoncito que algo servía para hacer temer a posibles atacantes o bien se disparaba en salvas a modo de telégrafo para dar aviso a otros fortines.

-Usted debe estar cansado, padre. Y hambriento.

-Me comería un cerdo entero, bien adobado de ser posible.

-Lo veo complicado. Al último lo sacrificamos hace como medio año pero entiendo que se enfermó un caballo. Creo que tendremos carne de caballo o lo de siempre, una sopa con algunas cosas adentro y también fideos, que llenan.

-¿Y cómo fue que te ingeniaste para volver, Lucas?

-En eso tengo que agradecer a vuestra revolución del Año 10. Se lo cuento apretado pues ya veo que se me duerme. Iba yo a bordo de un ballenero de bandera inglesa –esa gente es muy pagada de sí misma, aunque la marinería es más sencilla y directa- que pretendía hacer puerto y repostar agua en Malvinas. Sucede que vuestro nuevo gobierno había tomado el lugar y al ver la bandera inglesa abrieron fuego sobre nosotros sus baterías. No sonó a advertencia sino a exageración. Un grupo de nosotros –estábamos descontentos pues no habíamos ni capturado ballenas ni recibido paga en muchos meses, teníamos hambre- aprovechó la confusión para abandonar el barco. Así que en sigilo por la noche descolgamos uno de los botes, nos hicimos de provisiones, y remamos muchos días y noches derechamente a estas costas, claro que muy mucho al sur de donde estamos ahora; el frío que pasamos. Nunca encontré a los míos, otros hermanos me miraron mal por mis modos, mis vestimentas y mis tatuajes. Di muchas vueltas por el país haciendo trabajos de campo o viviendo solo o robando, como dicen ustedes. Hasta que vine a parar aquí. Apenas salga usted diez pasos del fortín verá qué bien huele el campo.

-Esta gente, la de este fortín, necesita instrucción. Instrucción y religión. Vas a ayudarme en esa obra, hermano indio.

-No padre, se equivoca de palmo a palmo. Primero porque no me da órdenes usted. Segundo porque es usted un prisionero aunque a mí me importen poco las razones. Tercero porque aquí, criollos e indios, ya tienen a quien les brinda religión y leyes.

-¿Quién puede ser esa persona si aquí no hay ni comandante?

-Esa persona, estimado padre, es Don Francisco Ramos Mexía. Francisco Hermógenes para ser más exactos.

Nuestro fraile no pudo creer lo que oía, se agachó sobre el banco en trípode y se refregó la cara repetidas veces en señal de consternación. Se persignó.

-Ese hombre es un loco peligroso, no obedece nuestras leyes, ¡es un luterano!

-Pues aquí le tienen en alta estima padre, muy especialmente mis hermanos que usted no puede ni oír ni comprender. Pero yo sé que están cerca y no son pocos. Ya lo verá. Ya debe estar por sonar la campana.

Se escuchó el tañido.