El hombre –generalmente pobre- inventó los libros sin tapas, los cuentos que venían como escribiéndose, sin principio, sin final. El uruguayo Felisberto Hernández ya era raro cuando combinaba chistes orales y Stravinsky en sus conciertos de piano. Ahora vuelve en antología completa.

“El Dios de los católicos es un Dios que está en el aire.

El diablo está especialísimamente en los buenos.

Los santos están en sus tareas.

Los ángeles han volado demasiado alto.

Los escritores están casi siempre en sus escritorios.

Los cultos están en todas partes.

Los bohemios están en el mundo.

Los héroes están embalsamados.

Felisberto Hernández. “Cosas para leer en el tranvía”.

1925

¿Qué pensarían ustedes si la primera imagen que se les presentará de un escritor fuera la de un hombre sentado a un piano, mirando fijamente a la cámara, con actitud desafiante? La foto es de los años 20, del siglo pasado. El hombre lleva un elegante traje con cuatro botones en la manga y una impecable camisa blanca que le llega hasta el nacimiento de los dedos. Tiene una mano posada sobre la partitura y otra apoyada en las teclas, pero él no las mira: él nos mira a nosotros directo a los ojos. Arriba del piano hay un libro y en la pared un retrato de algún irreconocible antepasado, un reloj de pared y un pequeño fragmento de un marco de un cuadro. Arriba del piano, algo que asemeja un libro. Pero algo desentona en la fotografía. Y es ese raro peinado nuevo sobre su cabeza, como si los pelos se hubieran independizado de la época y nos enviaran un mensaje: “¡Mirá cómo estoy peinado, pibe! ¡De acá, de mi cabeza, ya me brota la vanguardia! ¿Te diste cuenta?”

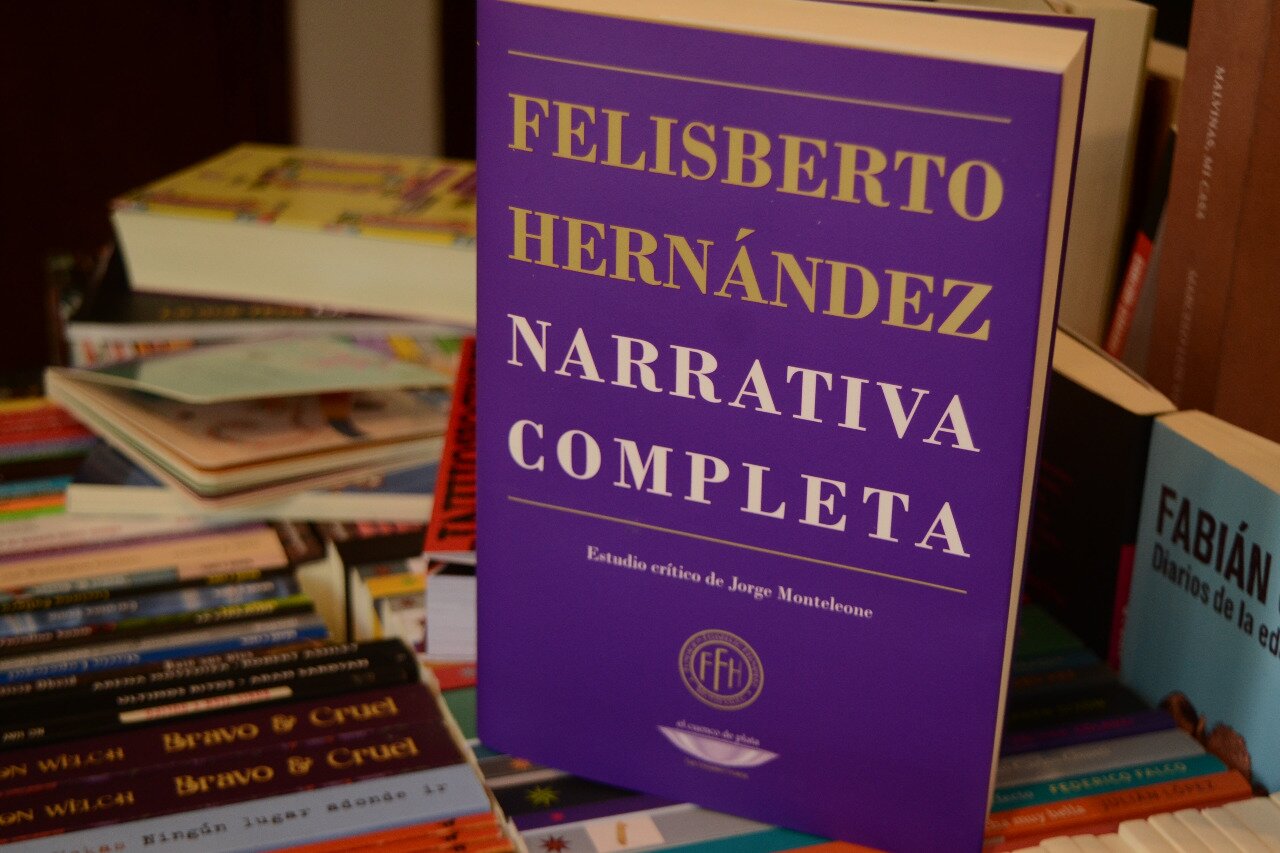

“¿Quién es Felisberto Hernández?” se pregunta el crítico Jorge Monteleone al comienzo del estudio que abre la edición de su “Narrativa Completa” (Cuenco de Plata, 2015), hasta el momento la tentativa más seria de reunir la obra en prosa del singular escritor uruguayo. ¿Es, Felisberto? Raro el verbo, ¿no? Teniendo en cuenta que hace años que ya no está entre nosotros… Pero, ¿estamos seguros de que “ya no está”? Los interesados en sumergirse en tan extraño universo narrativo deberán abandonar aquí sus racionales certezas. (¿Ya lo hicieron? Entonces podemos continuar…)

¿Quién necesita un pianista en este suburbio?

Felisberto nació el 20 de octubre de 1902 en Montevideo en el seno de una familia de clase media baja. A los 9 años lo enviaron a estudiar piano a la casa de una profesora francesa amiga de su madre. En el salón de la casa de la profesora había una estatua de una mujer de mármol que Felisberto acariciaba siempre al llegar, un gesto que tendrá gran importancia en su futura producción literaria. En 1915 sus tías lo llevan a un concierto de música clásica donde conoce al maestro Clemente Colling, un profesor de piano ciego que será su mentor musical.

Desde los quince años, acuciado por los problemas económicos de su familia, comenzó a tocar conciertos en sociedades de fomento, en clubes y, sobre todo acompañando las películas mudas de la época. Ahí demostró una gran ductilidad para improvisar sobre unas escasas partituras, siguiendo el ritmo del relato cinematográfico más que construyendo una estructura de la música.

En 1919 se fue a Maldonado, a casa de una de sus tías, donde conoció a una joven maestra, María Isabel Guerra, un poco mayor que él, de la que se enamoró perdidamente. Los padres de la chica consideraban a Felisberto un tipo raro, así que se opusieron al noviazgo, pero él persistió. En esos años Colling lo introduce en las vanguardias de la música clásica, mientras mata sus horas libres leyendo a Poe, a Tolstoi y a Proust. Como Clemente Colling era muy pobre, Felisberto se lo lleva a vivir a su casa, para espanto de sus padres que no soportaban el incesante rumor del punzón con el que el profesor de piano escribía en sistema Braille para revistas y periódicos de Paris. Aquejado por el alcoholismo y otros problemas de salud, el maestro muere poco tiempo después. Felisberto recordará a su figura en una de sus obras literarias tempranas titulada “Por los tiempos de Clemente Colling”.

En 1922 Hernández comienza a ser reconocido en Montevideo por su talento musical. Compone temas que son bien recibidos por la crítica, aunque el público los considera “demasiado raros”. En ellos mezcla la música popular, como el candombe, con Stravinsky y Bartok: una sobredosis de vanguardia para la pacata sociedad uruguaya de la época. Para no perder a su público, ya de por sí escaso, comienza a contar chistes en los conciertos y a realizar extrañas bromas musicales, como improvisar sobre una composición de Schumann equivocándose adrede y desconcertando aún más a su audiencia. A los 23 años se casa al fin con María Isabel, su novia-maestra.

Deprimido por la poca valoración de su obra (el público hasta se ponía a hablar en los conciertos), se marcha a trabajar a un café concert del interior y comienza a realizar giras por pueblos tocando el piano en lugares insólitos. Cuando nace su hija, Mabel, él está de viaje (tardará cuatro meses en conocerla). Su matrimonio hace aguas y para ahuyentar los fantasmas del aburrimiento y la angustia comienza a escribir sus primeros relatos.

¿Para qué ponerle tapas a un libro?

El primer libro que publica, en 1925, es toda una declaración de principios: desde su título, “Fulano de tal”, su corta extensión (sólo 45 páginas) y un detalle insólito: no tiene tapas. Las tapas indican un principio y un final, piensa Felisberto, y a él no le gustan esos límites literarios. De hecho, sus cuentos comienzan siempre como si ya vinieran contándose de antes y terminan como si no se hubieran terminado. Sin principio ni final. Escribe “sobre cosas que no sé qué son”, explicará años más tarde. Y en esa extrañeza ante su propio texto generará el misterio y la fascinación que lo terminarán transformando en un escritor único de la literatura latinoamericana. “Felisberto no se parece a ninguno” dirá años después uno de sus más fervientes admiradores, el italiano Ítalo Calvino.

“Felisberto no se parece a ninguno”, sentenció il capo Calvino.

Su propuesta radical se materializa en 1929 cuando publica literalmente “Libro sin tapas”, una obra que le granjeará un pequeño grupo de seguidores pero que lo alejará tanto del gran público como lo hacían sus experimentos en el piano. Separado de su primera mujer, conoce en 1939 al poeta francés Jules Supervielle, que será quien le abrirá las puertas de la gran literatura, consiguiéndole una beca en el París de postguerra entre 1946 y 1948. En la capital francesa se relacionará con lo mejor de la vanguardia del siglo XX y en 1947 su cuento “El balcón” aparece en la primera edición de la revista La Licorne, al lado de poemas de Neruda, un cuento de Jorge Luis Borges, fragmentos de “La tierra yerma” de Eliot, entro otros grandes autores. Al fin ha encontrado su audiencia, aunque en su tierra no sea profeta.

Nadie se muere así nomás

Mientras tanto, su relación con las mujeres sigue siendo tormentosa. Se junta y se separa como quien se va a dormir. La literatura está siempre por encima de todo. Así es como conoce, en París, a la más extraña de todas: María Luisa de Las Heras Giménez, una refugiada de la Guerra Civil española que se convertirá en 1949 en su tercera esposa. El matrimonio sólo duró dos años, pero lo que Felisberto nunca supo es que estaba casado con una agente de la KGB, cuyo verdadero nombre era África de Las Heras y que había sido la secretaria de Trotsky en México, que facilitó los planos de su casa para colaborar en la conspiración para asesinarlo.

Durante esos años escribirá lo que se considera hoy lo mejor de su obra. En 1944 publica “Tierras de la Memoria”, en 1947 “Nadie encendía las lámparas”, en 1948 la nouvelle “Las Hortensias” y en 1949 su célebre cuento “El cocodrilo”, la historia de un vendedor de medias y pianista que se acostumbra a llorar para conmover a sus clientes y a su público y que ya no podrá dejar de llorar hasta cuando no haya nadie que lo esté mirando.

Cuarenta mangos y una pensión

En Uruguay, mientras tanto, pocos se interesan por su obra. Y Felisberto vuelve a morder el polvo de la pobreza y la incomprensión. La Asociación General de Autores le da un cargo gris en una oficina como para que no se muera de hambre. “Me pagan nada más que cuarenta mangos al mes”, se queja en una carta a un amigo. Vive en una pensión miserable. Así conoce a Reina Reyes, quien será su última mujer. Deja su empleo y Reina estira sus pocos pesos para que Felisberto pueda dedicarse sólo a escribir. Para no desconcentrarse se muda a un sótano, con las paredes tapizadas de juncos, en el que coloca una cama y una biblioteca hecha con ladrillos. En ese escenario comienza a escribir el “Diario del sinvergüenza”, obra que dejará inconclusa.

Poco a poco se aleja de Reina (otra mujer más que deja atrás en el camino), se pasea por las calles con su nueva novia y se va a vivir con su madre a otra pensión. En 1963 comienza a sentir graves cansancios, que atribuye a su sobrepeso (el cuerpo se le desborda, dirá Tomás Eloy Martínez en su célebre crónica “Para que nadie olvide a Felisberto Hernández). Pero no es el exceso de comida lo que lo está matando, sino una leucemia brutal que acabará con su vida el 13 de enero de 1964. Tenía sólo 62 años.

Su entierro es un episodio digno de la extrañeza y la fantasía que caracterizan a toda su narrativa. Cuando termina el velorio, en casa de su hermana, se dan cuenta que el cajón es tan grande que no sale por la puerta, así que lo tienen que sacar por la ventana. Cuando llegan al cementerio el sepulturero tuvo que ensanchar una fosa para poder albergarlo. Un centenar de amigos lo acompañan bajo el sol ardiente. “Para identificar el ataúd” -cuenta Jorge Monteleone al final del prólogo de la “Narrativa Completa”- “un funcionario del cementerio indicó que debía comprarse una chapa de metal para inscribir el número que permitiría reconocerlo, pero en su lugar quedó una etiqueta de papel, que se extravió”. El cuerpo de Felisberto nunca pudo ser hallado otra vez. El mago de la literatura extraña seguía haciendo de las suyas aún después de muerto.