Inventó dispositivos con los que se pudieron detectar serios problemitas en nuestra atmósfera y contaminantes jodidos. De algún modo fue un pionero de las alertas climáticas que nos tienen… en las patas e impulsor indirecto de convenios internacionales de cuidado ambiental, se cumplan o no. Predijo extinciones, la nuestra incluida. La buena gente New Age lo tiene como gurú, con exceso de pavadas.

Morirse justo el día de cumplir 103 años (el 27 de julio) parece otro éxito del Dr. James Lovelock para desmarcarse de su imagen pública.

La gente New Age le estuvo escribiendo hagiografías sin haberlo entendido jamás, y sin querer enterarse de que el viejo era pro-nuclear hasta las pelotas. Y de que predijo la muerte en este siglo de 7 de cada 8 de quienes lean esta nota. Y de los que no, también. Pero luego se desdijo.

¿Cómo resumir a Lovelock? Casi hay colega mío que no lo haya llamado estúpidamente “profeta” o peor aún, “gurú”, y todavía peor, “mago”. Los varios cambios de posición sobre energía o sobre nuestro devenir demográfico del viejo evidencian a un científico, a veces firmando cheques sin fondos –inevitables en futurología-, pero un tipo apegado a las novedades del descubrimiento y el desarrollo, y por ello dado a algunos giros más inesperados que los del Barón Rojo. Los dogmas son para los religiosos.

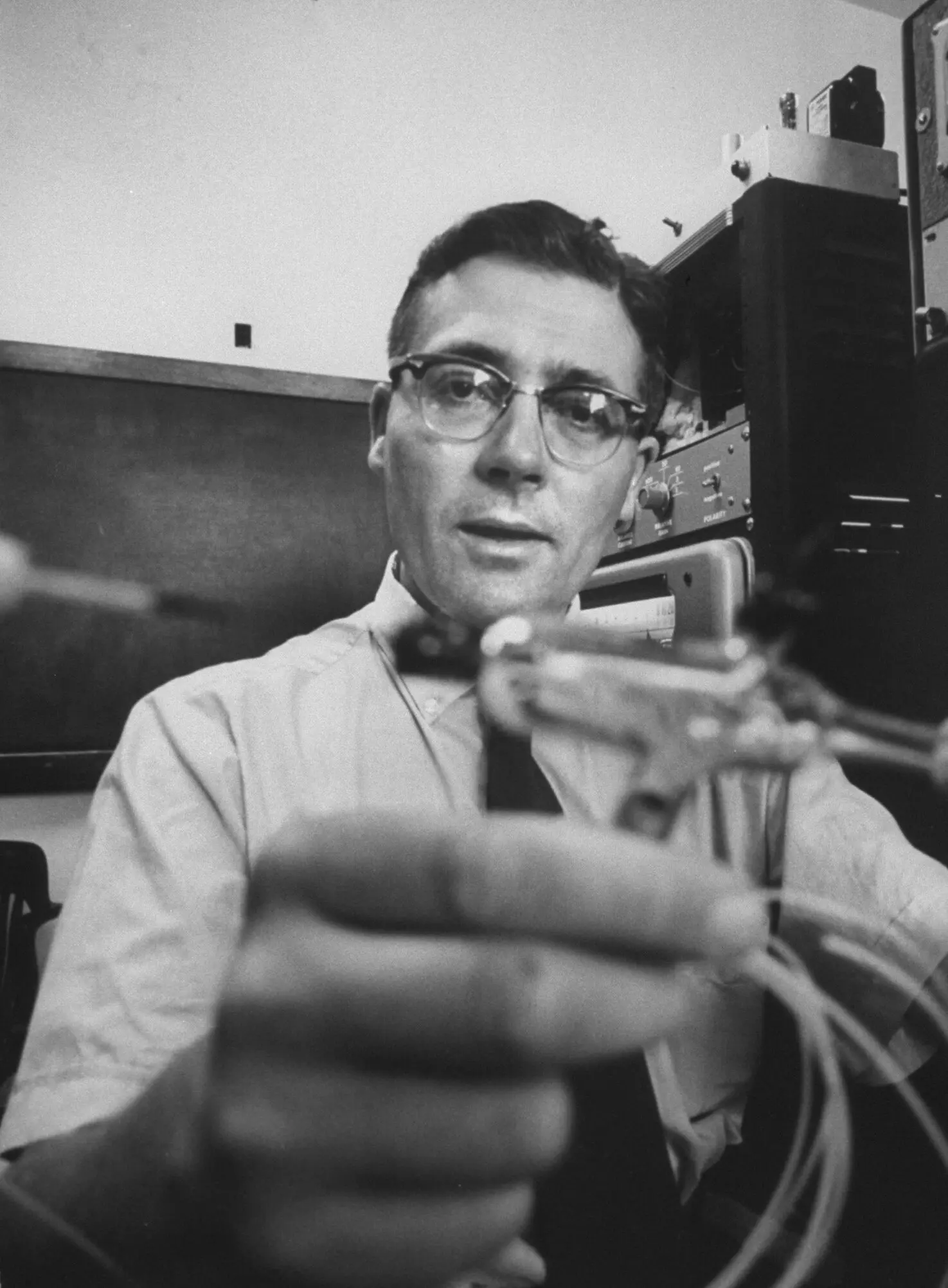

Lovelock se autodefinió a sí mismo como un buen mecánico, un diseñador y constructor de pendorchos. No mentía. Su fama vino toda de un pendorcho en especial que diseñó para el British Medical Council, un detector de moléculas volátiles por captura de electrones, capaz de identificar sustancias químicas por “su firma electrónica”. Este calimestrador es muy fiable, barato y del tamaño de una caja de fósforos. Sobre eso, vuelvo después.

Gracias a investigaciones de Lovelock con ese aparatito, y más aún a lo que hicieron otros con esas investigaciones, le debemos que nuestros nietos no afrenten una pandemia de cánceres de piel o desarrollen cataratas a los 30 o 40 años. Lo mismo vale para el uso obligatorio del conversor catalítico en los caños de escape vehiculares, eso en estados con más autoridad sobre la industria que el nuestro.

Y hay bastantes pájaros, sobre todo aves rapaces, que no desaparecieron gracias a la eliminación “urbi et orbi” del DDT como insecticida. Pero insisto, todo esto sucedió no tanto por obra directa de Lovelock, sino por lo que el quía hizo con su calimestrador, y sobre todo, lo que hicieron otros con ese conocimiento científico nuevo. Y sobre todo eso, pido perdón, pero vuelvo después.

Mascherano y diez más

Hasta ahí, tenemos un Mascherano de la ciencia: un ñato que zigzaguea como un buscapiés por todo el campo de juego y le pasa la pelota a los delanteros. No es autor exclusivo de tantos goles de su selección, pero sí socio a porcentaje de casi todos.

En los ’50, este hombre (que mis colegas más místicos confunden constantemente con el mago Gandalf) congelaba hamsters hasta dejarlos duros como el fierro, y obviamente muertos. Luego los descongelaba muy despacio con otro aparato muy avanzado de aquella época: un horno de microondas. Y algunos, sorprendentemente, resucitaban. Dale, Gandalf.

Había que explicarle al British Medical Council (BMC) por qué eso sucedía con los hamsters, pero no con las ranas, los pájaros o los gatos. La ciencia es cruel. Lovelock y su jefe sospechaban de algún lípido liviano y volátil, exclusivo del Mesocricetus auratus (la especie de hamster más común entre los que fungen de mascotas). Dentro de las células hamsterianas, esa molécula anticongelante actuaba como los glicoles en los radiadores, impidiendo la coalescencia de moléculas de agua en cristales de hielo. Pero bueno, esa molécula misteriosa había que detectarla. Y como Lovelock era muy manitas, desarrolló ese sensor.

Al BMC ese aparato le dio grandes satisfacciones, porque tenía las patentes y se empezó a usar a la pavote. Y a la Hewlett Packard, que lo copió sin garparle un vintén a naides, ni te cuento.

Hasta aquí, nada sugiere describir a Lovelock como gurú o mago, salvo que se tenga el cerebro de un hamster, con perdón del hamster.

Caripela de Jim Lovelock cuando era un pibe e hizo lo que determinaría el resto de su vida, y parte de las nuestras: un pendorcho portátil que detecta y caracteriza gases por emisión de electrones.

Caripela de Jim Lovelock cuando era un pibe e hizo lo que determinaría el resto de su vida, y parte de las nuestras: un pendorcho portátil que detecta y caracteriza gases por emisión de electrones.

Con ese pendorcho suyo Lovelock anduvo detectando sustancias químicas disueltas a muy bajas concentraciones en la atmósfera. Así fue que en un viaje de investigación del BAS (British Antarctic Survey) de comienzos de los ’70 descubrió CFCs (clorofluoruros de carbono) en el aire antártico. Lo publicó en Nature en 1973.

Y en su “paper” don James se preguntaba: ¿pero qué corno hace un gas que no existe en la naturaleza, y que es usado como refrigerante industrial? ¿Qué demonios hace aquí, en pleno freezer del planeta, a miles de kilómetros de toda heladera o acondicionador de aire artificiales? Por supuesto, todavía usaba un lenguaje más cauto.

También dijo que los CFC en la Antártida no tenían importancia: eran químicamente inertes según su fabricante, que vendía miles de toneladas por año. Primer Gran Error de Lovelock.

La respuesta a su pregunta la dieron apenas un año más tarde otros dos químicos de la atmósfera, los yanquis Mario Molina y Sherwood Rowland: los CFCs probablemente se habían escapado de tanta heladera descartada en los basurales y patios de chatarra del mundo. Y por alguna causa entonces desconocida, relativa a la macrocirculación atmosférica, se estaban concentrando en la Antártida, donde estaban destruyendo por cloración la capa estratosférica local de ozono. Y probablemente la del resto del planeta, aunque mucho más despacio.

Este lado oscurísimo de los CFCs a Lovelock se le había pasado por alto. Los CFCs habían sido adoptados universalmente, porque cuando se evaporan absorben calor de un modo prodigioso, y cuando se regasifican lo ceden, de modo que son el sueño de cualquier fabricante de heladeras, o de equipos de aire acondicionado. Para la Dupont de Nemours, la empresa fabricante, eran de reactividad casi nula. Pero resultó que llevados los CFCs a la estratósfera y activados por luz ultravioleta C, liberan cloro a lo pavote, y cada átomo de cloro liberado hace percha hasta 70.000 moléculas de ozono.

Hagámonos los dolobus

Esta era una afirmación gigantesca y el mundo entero, según usos y costumbres, se hizo el boludo. Pero en los ’80 las mediciones desde satélite y avión del ozono estratosférico en la Antártida, en el Polo Norte y en el resto del mundo probaron que eso era verdad, y los radiómetros instalados en superficie confirmaron lo ya confirmado.

Durante la primavera, el ozono prácticamente desaparecía sobre toda la superficie continental, y parte de la marina. Y es el único gas estratosférico capaz de atajar el 90% de la radiación ultravioleta C solar, y el 10% de la B. Ambas destruyen el ADN. Sin ese escudo de ozono en la estratósfera, no habría vida en los continentes.

De aquel primer susto planetario salió el Tratado de Montreal de 1989, que prohíbe la fabricación de CFCs. Fue la primera y última vez que la humanidad se puso de acuerdo en forma práctica sobre un tema de salud planetaria, a costa de joder a tres industrias: la de la refrigeración, la de los aerosoles y matafuegos, y la de fabricación de telgopor. Y a la Dupont, desde ya.

Lovelock pasa a la historia por lo menos importante que hizo en la vida: una teoría probablemente cierta con un nombre sumamente marketinero. Obligó a la gilada a leerlo, pero de entenderlo…

Lovelock pasa a la historia por lo menos importante que hizo en la vida: una teoría probablemente cierta con un nombre sumamente marketinero. Obligó a la gilada a leerlo, pero de entenderlo…

Sin Montreal, hoy los casos de melanoma o de cataratas se habrían multiplicado… ¿cuánto? ¿Un 700%, como los de Australia entre la posguerra y los ’90? Probablemente más. Pero Montreal se firmó porque en los ’70 Lovelock se puso a buscar cosas raras en la atmósfera antártica con su aparatito.

¿Qué más le debemos a Lovelock, además de incontrables madres gritándoles a sus hijos que se pongan protector solar? Bueno, que nuestras empresas favoritas Edenor y Edesur –e incontables otras compañías de electricidad menos cuestionadas- sean factibles de comerse juicios si no reemplazan esos transformadores viejos, que a veces chorrean PCBs líquidos (policloruros de bifenilo) en plena calle.

Los PCB se usaron como fluido dieléctrico durante décadas, y hasta los ’80 fueron cancerígenos urbanos ubicuos en cualquier ciudad del mundo. Fueron detectados por Lovelock incluso en medio de grandes océanos, donde según la razón y el sentido común, no debían estar. ¿Acaso no eran líquidos de ciudad? Fueron prohibidos por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes en 2001.

Cuando su cromatógrafo de electrones detectó el insecticida órganoclorado DDT incluso en la atmósfera ártica, a miles de kilómetros de sus sitios de aplicación, fue una bióloga marina estadounidense, Rachel Carson, quien escribió Primavera silenciosa (hablamos de 1962). Allí Carson explica la desaparición de decenas de especies de aves, especialmente las predadoras, por la fragilización de la cáscara de sus huevos. El DDT es un disruptor hormonal del calcio: el halconcito pone los huevos, se sienta a empollarlos y los rompe.

Este libro le hizo lo mismo a la Bayer. Y debido a eso, y a que buena parte de los artrópodos se volvieron inmunes al mismo, hoy ya casi no se usa DDT. En 2004 la Convención de Estocolmo lo limitó a usos únicamente interiores, como su aplicación en las redes antimosquito que protegen las camas en países tropicales.

En ocasiones, don Jimmy pateó algunos penales. En 1969 probó que las grandes nieblas de smog fotoquímicas urbanas se formaban gracias a los productos particulados de combustión incompleta de los motores de explosión, como aglutinador de las moléculas de agua.

Chocolate por la noticia, dirá usté, pero eso había que probarlo litigando contra la industria automovilística y la petrolera, que contratan científicos de alquiler. Tras esas luchas, el uso obligatorio de convertidores catalíticos en los caños de escape (aquí ni se sabe qué son) elimina buena parte de los particulados y óxidos de nitrógeno, incluso en los motores diésel.

Centenares de millones de habitantes de megalópolis que se habrían muerto a destiempo de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) siguen respirando gracias no tanto por Lovelock sino más bien por la gente que lo leyó, lo creyó y redactó nuevos códigos de emisión para la industria y el transporte. Y ojo, el viejo no estaba diciendo nada revolucionario. Las nieblas necesitan de moléculas aglutinadoras, y generalmente son algún contaminante aéreo ultrafino.

El Gran Smog de Diciembre de 1952 deja a Londres en la oscuridad, y mata a más de 12.000 londinenses en una semana. Este bobby en Marble Arch señala su presencia con una antorcha.

El Gran Smog de Diciembre de 1952 deja a Londres en la oscuridad, y mata a más de 12.000 londinenses en una semana. Este bobby en Marble Arch señala su presencia con una antorcha.

Lovelock era un bicho raro al modo británico, de los que tratan de pasar por normalitos y casi les sale bien. Su padre tenía una tienda chica en Brixton Hill, al sur de Londres, lo sacaba de excursión por las playas, colinas y bosques de Essex, y le enseñaba los nombres populares de las plantas, de los bichos y a observarlos, y descubrir sus interacciones. El tipo le seteó el bocho a su pibe para poner más atención en la estúpida realidad que los eruditos inteligentes. La madre, actriz obligada a laburar de secretaria, fue emprendedora de pequeños negocios y militante de grandes causas, y mujer también de formarse su propia opinión acerca de casi todo.

¿Formación religiosa? Sí, de la brava. En su familia eran “Quackers”, o cuáqueros, en versión castellanizada: protestantes dentro del protestantismo, que suelen descreer de toda autoridad religiosa y prefieren escuchar a Dios como una pequeña voz interior.

Los quackers se oponen a las guerras y a las jerarquías eclesiásticas, militan contra la esclavitud y el alcohol, y son anarquistas religiosos de bajo perfil. Curiosamente, abundan en gente dada a inventar pendorchos o ramas enteras de la economía, y es la historia del banco Barclays, la aseguradora Lloyds y los chocolates Cadbury. La Iglesia Anglicana encarceló, latigó, expropió y colgó a cuantos quáckeros pudo y se sacó a otros subiéndolos al mercante Mayflower rumbo a América del Norte, y todavía allí en las colonias siguió persiguiéndolos unas décadas. Hasta que Su Majestad se resignó a darles paz, porque dan ventajas.

Así en 1939, con sus compatriotas alistándose para combatir en la Segunda Guerra, Lovelock escuchó a su pequeña voz interior y como objetor de conciencia se inscribió en la Universidad de Manchester. En esto no hubo choque con sus compatriotas, quienes iban a parar a una segunda masacre cantando “Tipperary”. Y es que Su Majestad prefería tener a los “boffins” (hoy diríamos “nerds”) en las universidades y laboratorios, desarrollando tecnología que pudiera ganar la guerra, o impidiendo catástrofes sanitarias.

Y efectivamente, a sabiendas de que la Primera Guerra había sido causa probable de la gripe mal llamada “española”, que en tres años mató al doble de humanos que el conflicto en sí, Su Majestad estaba alerta al contagio por aire de la población londinense refugiada en los subtes mientras arriba la ciudad era arrasada por las bombas alemanas. De ahí la obsesión tecnológica de Lovelock por identificar contaminantes aéreos.

En los ’70, y con toda su reputación en ese arte, Lovelock fue incorporado por el Jet Propulsion Lab y la NASA para diseñar pendorchos que, subidos a sondas interplanetarias, investigaran las atmósferas de Marte y de Venus, tan diferentes de la nuestra pese a las similitudes planetológicas evidentes.

Es el momento en que Lovelock empezó a publicar ya no sus hallazgos en Science o Nature, sino sus opiniones en libros.

Bienvenidos al gurú.

Una tenebrosa sensatez

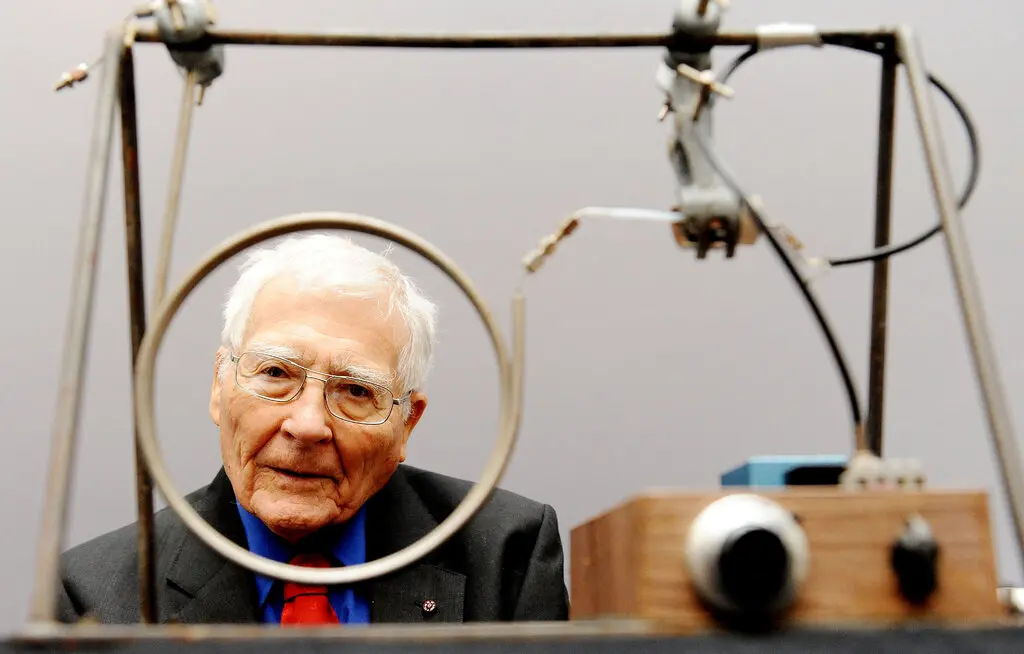

Don Lovelock y su detector por captura de electrones, ambos en versión original.

La gente New Age a Lovelock lo conoce por una contribución más bien teórica, aunque inspirada: la llamada “hipótesis Gaia” (se pronuncia “Guea”, es el nombre de la diosa griega de la Tierra). Mal nombre, entre científicos, porque los colegas tomaron a Lovelock como a un planetólogo hippie, aunque la idea está llena de sensatez científica y observacional.

Lo que Lovelock escribió en sus sucesivos libros sobre Guea es esto: desde la Gran Oxidación la atmósfera planetaria parece haber cambiado muy poco en su composición química. La Gran Oxidación básicamente produjo una megaextinción de casi todo lo que vivía en los mares y lo poquísimo que lograba vivir en las costas. Fue disparada hace 2400 millones de años por causa de esas primeras plantas, las bacterias fotosintéticas. Liberaron demasiado oxígeno, y éste es terriblemente corrosivo.

La del oxígeno parece haber sido la mayor extinción de vida de las muchas que hubo en nuestro planeta. Parte de los excedentes de este gas se combinaron con el hierro disuelto en los mares, y éste precipitó y formó los yacimientos de hierro que todavía hoy explotamos.

Algunas bacterias, en lugar de incinerarse, lograron aprovechar el oxígeno como combustible premium para moverse, cazar o agruparse en organismos complejos. Y esos somos hoy los eucariontes, las formas de vida más modernas y dinámicas. Los árboles que hoy arden en Europa debido a las olas de calor son eucariontes, y Mascherano también, e incluso yo mismo, que tanto gustaba verlo en Brasil dándole terror a los alemanes.

Don Lovelock y su detector por captura de electrones, ambos en versión original.

Los eucariontes nos hicimos adictos de ese megacontaminante global, el oxígeno. La Gran Oxidación abrió paso a un punto de equilibrio en que los valores de oxígeno atmosférico andan un poco arriba y un poco debajo del actual 18%. Es la nueva estabilidad y no por falta de terribles salidas de promedio. Las hubo, hay y habrá por contaminaciones volcánicas masivas del mar o del aire con azufre. Otras son forzadas por cambios cíclicos en la órbita terrestre, y otras por impactos meteoríticos o cometarios colosales. Pero una y otra vez, desde esas catástrofes, se vuelve siempre a algún cierto punto de equilibrio. La novedad a la que apunta Lovelock es ese punto, o más bien, esos puntos. No así los bandazos.

En la opinión de Lovelock, la biosfera, como orquesta de incontables organismos, tiende a la homeostasis, a mantener los parámetros físico-químicos que la preservan. Del trabajo pesado se encargan, sin que medie propósito o voluntad, sextillones o más bien carajillones de organismos mayormente unicelulares, algas fotosintéticas, bacterias nitrificantes y hongos recicladores. Y no les hace falta un cerebro para ello.

Amigo de Lovelock, el novelista William Golding, premio Nobel 1993 por El señor de las moscas, leyó la tesis y la jodió con el título de Guea (Gaia, para la gilada). Y Lovelock –que no era ningún gil- compró.

¿Qué ganó el Gran Jimmy con ello? La desconfianza inmediata de sus colegas. ¿A quién se le ocurre sugerir siquiera que la biosfera es una diosa? Pero a los chicos New Age, que andan a la caza de ídolos y rituales, la idea les pareció encantadora. Y en el fondo no está tan mal.

¿Hay algún otro modo de hacer que esos nabos lean un texto científico?

A partir de aquel primer libro, casi todos los siguientes de Lovelock tienen la palabra Guea (no hay modo en que yo escriba Gaia, para algo me tuve que fumar dos años de griego clásico). Hogar en Guea: la vida de un científico independiente, en 2000, y en 2009: La cara de Guea se borra: una advertencia final.

“Una advertencia final” es su mensaje más jodido. Pero no el último.

El Juicio Final era de mentira

Lovelock, embroncadamente pro-nuclear, decía (mirando la evolución de la química de la atmósfera terrestre) que en el siglo XXI habría una mortandad masiva de humanos. Debida a la inyección en la atmósfera de carbono fósil. Por algo era pro-nuclear. ¿Cuánto de masiva? Lovelock pronosticaba la supervivencia de unos 1000 millones, dicho cuando éramos 6500 millones, no los 8000 millones de hoy. ¿Y de qué nos íbamos a morir los menos afortunados?

Mayormente de hambre, contestaba de un modo británico y desdramatizado. El recalentamiento global tiene la virtud de hacer pelota todo lo que nos permite comer: los regímenes pluviales, los niveles fluviales, las llanuras aluviales, la agricultura, la cría de ganado, la pesca y hasta la química del mar.

¿Se va a extinguir el género humano, don Lovelock? El tipo nunca lo creyó, ni siquiera en su época más catastrofista, digamos 2009, cuando daba por segura la muerte del 90% de la humanidad durante este siglo ante la revista británica New Scientist. De aquella opinión abjuró bastante en sus últimos años.

En la historia evolutiva de la especie Homo sapiens ya pasamos dos cuellos de botella, decía Lovelock. En el primero de ellos, el número de parejas reproductivas estaba muy debajo del que los zoólogos modernos llaman “de extinción inminente”, con más decesos que nacimientos. Lo razonable habría sido que hoy no estuviéramos aquí. El último gran cuello de botella demográfico fue hace sólo 70.000 años, es decir en el Neolítico Inferior. En la isla de Sumatra, actual territorio indonesio, estalló el supervolcán Toba, e inundó la atmósfera y la estratósfera con 2800 km3 de roca finísimamente pulverizada, amén de cantidades de gotitas de ácido sulfúrico, que reflejan la luz solar.

Para comparación: en 1815 estalló el Tambora, en parecidos lares, y en 1816, en las antípodas del globo, los europeos se morían de hambre. Aquel año de nuestra independencia fue el llamado “año sin verano”. Las cosechas empezaron a recuperarse recién en 1818. Y eso tras un pedito geológico más bien simplote, que puso en la estratósfera 80 km3 de roca, no 2800 km3. No es poca la diferencia.

Tras la explosión del Toba el mundo quedó en la oscuridad de modo prolongado. La fotosíntesis terrestre y marina se fueron al bombo, las lluvias se detuvieron, incontables plantas y animales se murieron de sequía, frío y hambre, y la humanidad se redujo a entre 5000 y 10.000 personas. ¿Parejas reproductivas? 2000, con toda la furia.

Pero los hollines decantaron, la biosfera rebotó, según su costumbre, y volvió a su punto anterior de equilibrio, y nosotros con ella. Ahora, empero, el peligro climático somos nosotros, y un peligro de signo inverso: estamos calentando el clima.

El tema es que pasando demasiados tipping points, puntos de desequilibrio, se organizan círculos viciosos y el megombo se autoalimenta y no para de crecer hasta generar un nuevo equilibrio duradero. Si este nuevo equilibrio se organiza a tres grados Celsius por encima de los promedios de temperatura de 1850, el mundo va a ser un infierno, y uno con poca capacidad de porte para humanos.

El último Lovelock admitía su total incapacidad –o la de sus colegas- para estimar cuántos, y en qué condiciones. Pero nos definía a los humanos como una enfermedad planetaria persistente.

Niels Bohr, uno de los tres físicos más importantes del siglo XX, solía decir que es difícil hacer buenos pronósticos, especialmente sobre el futuro. Dicho esto, la visión terrible del siglo XXI de don Jimmy Lovelock por ahora parece más una descripción que un pronóstico.

Espero por mis hijos que eso de que sólo quedarán 1000 millones, al menos un tiempo, haya sido su segunda gran equivocación.